Минская икона божией матери о чем молятся. Исследования, посвященные иконе

13 августа с.с. 1500 года в Минске жители города обрели на водах Свислочи чудесно явленную икону Божией Матери, которая с тех пор именуется Минской.

Все это время и на сегодняшний день икона Минской Божией Матери неотлучно пребывала в городе: поначалу в Нижнем Замке, затем – в Верхнем Месте и никогда не износилась из него.

О явлении в Минске в 1500 году чудотворной иконы рассказывает предание, которое находим в одной из книг историка Игнатия Стеблевского, вышедшей в свет в Вильно в 1781 году. Он в свою очередь пользовался рукописью униатского иеромонаха Яна Ольшевского, жившего на рубеже XVII - XVIII вв. Одно время он проходил послушание в Минске, занимался переписыванием книг, в частности, житий святых. Он составил описание чудес, некогда происшедших от Минской иконы Божией Матери. В XVIII в. это описание сохранилось в Минском Свято-Духовском монастыре. В последующем рукопись Ольшевского исчезла. Кроме предания, дошедшего до нас в изложении Стебельского, какие-либо иные сведения о древнейшем периоде истории Минской иконы Божией Матери (до 1500 г.) не приводятся больше никем.

Предание сообщает, что икона была писана святым апостолом и евангелистом Лукой. В течение многих столетий она находилась в Византии. Ее появление на Руси оказалось связано с принятием нашими предками веры православной. Предание говорит, что икона пятьсот лет хранилась в Десятинной церкви Киева, возведенной в конце Х в. Однако во время нашествия татаро-монгол Киев был разрушен, а вместе с ним на несколько столетий прекратила свое существование и Десятинная церков. Во время татарского погрома икона уцелела. Скорее всего, благочестивые жители Киева ее где-то спрятали. В дальнейшем она могла украсить собою киевский Софийский собор…

В 1500 г. икона явилась жителям Минска. Предание сообщает об этом так: святой образ «то ли по воде, то ли против воды, чудесным способом, или через Ангелов перенесенный до Минска, на реке Свислочи под замком встал, а светом необычным с себя исходившим выданный, от обывателей места с воды добытый, и до церкви Замковой года 1500 дня 13 августа был сопровожденный».

Более столетия икона Божией Матери сберегалась в Нижнем Замке Минска, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

В XVII веке в Литве и Русском широкое распространение получила уния. Многие храмы и монастыри насильственно отбирались у православных верующих и передавались униатам. Гонения обрушились и на жителей Минска.

Около 1616 г. в Верхнем городе на месте захваченной у православных деревянной Свято-Духовой церкви униатский архимандрит Афанасий (Пакоста) начал строительство каменного базилианского храма, также названного в честь Святого Духа. Чтобы привлечь горожан к унии, в этот храм по распоряжению униатского митрополита Иосифа Рутского была перенесена чудотворная икона Минской Божией Матери. Предание указывает, что перенесение иконы совершилось в день памяти святого апостола и евангелиста Луки. Значит, уже тогда считалось, что икона писана самим апостолом Лукой.

В 1626 г. сгорела церковь. Спустя некоторое время ее отстроили заново. В 1635 г. минский бурмистр Лукаш Богушевич ходатайствовал перед униатским митрополитом Иосифом Рутским о возвращении чудотворной иконы в эту церковь, но получил отказ. Так Минская икона Божией Матери оказалась в новом базилианском храме. При нем действовали два монастыря: мужской и женский.

В конце в. Минск вошел в состав Российской империи. Свято-Духов храм был передан православным и превращен в кафедральный собор. Так, на том месте, где с незапамятных времен действовала православная церковь, она и возродилась.

В 1795 г. кафедральный собор был освящен во имя Святых апостолов Петра и Павла. В 1825 г. он сильно пострадал от пожара, но икону удалось спасти. В 1852 г. Е.П. Шкларевич, супруга минского губернатора, при содействии нескольких благотворительных особ из Минска и Санкт-Петербурга, пожертвовала иконе Божией Матери новую, украшенную различными драгоценностями, серебряную вызолоченную ризу.

Протоиерей Павел Афонский оставил нам заслуживающее внимание описание того, как поклонялись иконе Минской Богоматери до революции. «…Можно с достоверностью полагать, - писал он, - что даже при настоящем оскудении веры в сердцах христиан, совершаются благодатные исцеления различных недугов и болезней по молитвам к Богоматери пред Минскою иконою Ея, о чем свидетельствуют приносимые иногда, по западнорусскому обычаю, пожертвования для украшения сей святой иконы в виде сделанных из различных металлов изображений различных частей тела (например, деланные из серебра изображения рук, ног или сердца), смотря по тому, в какой части тела болящий почувствовал облегчение после горячей молитвы пред Минскою иконою Богоматери; кроме того, некоторые лица, получившие исцеления, вместе с пожертвованиями на украшение сей иконы, опускаемыми в кружку, прилагают иногда и краткие записи об исцелении от болезней, хотя не сообщают подробностей и имен своих».

С особой любовью и вниманием относился к иконе Минской Божией Матери епископ Митрофан(Краснопольский), занимавший местную кафедру с1912 по 1916 (принявший мученическую смерть от гонителей Церкви). По его благословению в день чудесного обретения иконы ее стали выносить раз в год из кафедрального собора, ставить на специально устроенный аналой и служить молебны.

Весной 1922 г., во время компании по изъятию церковных ценностей, с чудотворной иконы была снята ее риза. Прихожане кафедрального собора пытались сохранить ризу и выплатили за нее равную по стоимости сумму золотом и драгоценностями, но власти, охотно приняв этот сбор, через несколько дней «…содрали и саму ризу с иконы Божией Матери».

До 1936 г. икона пребывала в Петропавловском соборе. К тому времени храм захватили обновленцы, ратовавшие за отмену важнейших канонических правил жизни Церкви. Ночью 1936 г. Петропавловский собор был взорван. Икону Божией Матери власти забрали в краеведческий музей. В запасниках этого музея чудотворная икона пролежала до начала войны.

В 1941 г., после отступления Красной Армии, жительница Минска Варвара Васильевна Слабко выпросила у немецких оккупационных властей чудотворный образ. Художник и иконописец Г. Виер отреставрировал икону и передал ее в церковь на Немиге. После закрытия этой церкви, в 1945 г. икона Божией Матери была перенесена в Свято-Духов кафедр, до революции служивший храмом мужского монастыря. В нем чудотворная икона свято сберегается доныне

Икона Богородицы Минская.Тропарь глас 5

На водах Свислочи / явилась еси, Пренепорочная Отроковице, / от Царьграда и Киева / Богоспасаемому граду Минску милость показа, / просвети нас грешных сиянием Своим, / яви, яко присно, силу Твою, / спаси нас предстательством Своим / и избави от навет вражиих, / Тя бо необориму стену // и едину надежду имамы.

Жители города обрели на водах Свислочи чудесно явленную икону Божией Матери, которая с тех пор именуется Минской.

Все это время и на сегодняшний день икона Минской Божией Матери неотлучно пребывала в городе: поначалу в Нижнем Замке, затем – в Верхнем Месте и никогда не износилась из него.

Протоиерей Павел Афонский оставил нам заслуживающее внимание описание того, как поклонялись иконе Минской Богоматери до революции. «...Можно с достоверностью полагать, - писал он, - что даже при настоящем оскудении веры в сердцах христиан, совершаются благодатные исцеления различных недугов и болезней по молитвам к Богоматери пред Минскою иконою Ея, о чем свидетельствуют приносимые иногда, по западнорусскому обычаю, пожертвования для украшения сей святой иконы в виде сделанных из различных металлов изображений различных частей тела (например, деланные из серебра изображения рук, ног или сердца), смотря по тому, в какой части тела болящий почувствовал облегчение после горячей молитвы пред Минскою иконою Богоматери; кроме того, некоторые лица, получившие исцеления, вместе с пожертвованиями на украшение сей иконы, опускаемыми в кружку, прилагают иногда и краткие записи об исцелении от болезней, хотя не сообщают подробностей и имен своих».

С особой любовью и вниманием относился к иконе Минской Божией Матери епископ Митрофан (Краснопольский) , занимавший местную кафедру с по (в г. принявший мученическую смерть от гонителей Церкви). По его благословению в день чудесного обретения иконы ее стали выносить раз в год из кафедрального собора, ставить на специально устроенный аналой и служить молебны.

Весной г., во время компании по изъятию церковных ценностей, с чудотворной иконы была снята ее риза. Прихожане кафедрального собора пытались сохранить ризу и выплатили за нее равную по стоимости сумму золотом и драгоценностями, но власти, охотно приняв этот сбор, через несколько дней «...содрали и саму ризу с иконы Божией Матери».

Г. икона Божией Матери была перенесена в Свято-Духов кафедральный собор , до революции служивший храмом мужского монастыря. В нем чудотворная икона свято сберегается доныне

Литература

- Издание Минского Свято-Духова кафедрального собора. 500-летие явления Минской иконы Божией Матери.

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Православные 26 августа вознесут молитвы одной из главных белорусских православных святынь — Минской чудотворной иконе Божьей Матери.

В день престольного праздника главного православного храма Беларуси божественную литургию отслужит митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх Беларуси Павел, сообщили Sputnik Белорусском экзархате. Чудотворная икона находится в Минском кафедральном Свято-Духовом соборе.

История чудотворной иконы

По преданию, автором чудотворной иконы является евангелист Лука, известный как первый иконописец. Многие годы икона находилась в Византии, потом в г. Корсунь. После крещения Руси князь Владимир перевез икону в Киев. Есть свидетельства, что в XV веке во время нашествия татаро-монголов, один из захватчиков вынес из церкви икону, сорвал с нее оклад, а саму живописную доску бросил в Днепр. По легенде чудотворный образ 26 августа явился жителям Минска "то ли по реке, то ли против нее, то ли ангелами перенесенный". С тех пор икона называется Минской.

Спустя несколько веков у Минска появился герб, на котором была изображена Матерь Божья с ангелами, котрые по легенде и принесли икону в Минск. До сих пор Богородица на голубом фоне является основным геральдическим знаком белорусской столицы.

из архива В. Воложинского

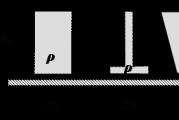

Вид с Минского замчища на Свислочь

Рассказывая современную историю иконы, историки отметили, что после 1917 года во время кампании по изъятию церковных ценностей с иконы сняли ризу, более 15 лет она находилась в Свято-Петро-Павловском соборе. Когда в 1936 взорвали храм, власти города передали икону в краеведческий музей, где она пролежала в запасниках до начала Великой Отечественной войны. "Когда пришла война, икону вернули в храм, чтобы люди могли молиться", — рассказали историки.

Всех скорбящих радость

Теперь главная православная святыня Беларуси — Минская икона Божьей Матери находится в Свято-Духовом кафедральном соборе, отметили в БПЦ. Там также подчеркнули, от нее продолжают совершаться чудесные знамения. По словам священнослужителей, когда причт храма вскрывает кружку, в которую собирают пожертвования на украшение этой иконы, то там часто бывают письма верующих, которые получили исцеление.

Каждую субботу перед чудотворной иконой читают акафист "Всех скорбящих Радости". 26 августа является днем празднования еще одной богородичной иконы — Божьей Матери Семистрельной.

Считается, что она примиряет враждующих и поэтому называется икона "Умягчение злых сердец".

Минская считается главной православной святыней на территории Белоруссии. Она хранится в столичном кафедральном Свято-Духовом соборе. Находится в храме по левую руку от Ежедневно ей приходят поклониться тысячи верующих. Икона не вывозилась из Минска, начиная с 1500 года. Сначала она хранилась в Нижнем замке, затем была перенесена в Верхнее Место.

Описание иконы

Икона Минская была написана темперой, то есть особой водоразбавляемой краской. Готовят такую краску на основе сухих порошковых пигментов, часто применяют в иконописи. Причем не только в православной, но и в католической традиции.

Писали икону по специальному грунту, который представляет собой мел, замешанный на рыбьем или животном клею. Обычно в него добавляют также льняной масло. При этом основа для иконы деревянная. Имеется ковчег, то есть специальной углубление на лицевой стороне доски. Для чего его стали делать изначально неизвестно. Существует несколько версий. С одной стороны, он визуально образует раму, таким образом, формируется какое-то подобие "окна" в мир святых, изображенных на иконе. По другой версии, такое углубление может спасти икону от деформации, которой она подвергнется с течением времени.

Размер иконы Божией Матери Минской - 1,40 х 1,05 м. Оклад причудливо украшен цветочным орнаментом.

Происхождение иконы

Минскую икону Божией Матери написал евангелист и святой апостол по имени Лука. По крайней мере, так гласит церковное предание. Это один из первых последователей Иисуса Христа, поверивший в его учение еще в I веке нашей эры. Считается близким сподвижником апостола Павла. В христианстве он известен как один из первых иконописцев.

Икону Божией Матери "Минская", фото которой есть в этой статье, он написал по просьбе своих собратьев, также бывших апостолами, и других христиан. Случилось это в I веке. Более точную дату назвать нельзя, известно только, что сам Лука скончался около 84 года.

Существует легенда, что работа Луки так понравилась Деве Марии, что она благословила изображение и дала напутствие, согласно которому будет постоянно присутствовать среди людей и нести им благодать.

Первое время чудотворная Минская икона Божией Матери хранилась в Византии. Потом была перевезена в город Корсунь. Так в древности назывался современный Херсон, расположенный около Крыма. Там икона находилась, пока Корсунь была под властью Византии, то есть вплоть до XIII века.

Икона попадает в Минск

То, как икона оказалась в Минске, подробно описано в книге историка Игнатия Стебельского, которая впервые была издана в Вильно в 1781 году. Сам Стебельский при написании этого труда пользовался рукописью, принадлежавшей греко-католическому иеромонаху Яну Ольшевскому. Она была составлена на рубеже XVII - XVIII веков. Известно, что на протяжении определенного времени Ольшевский проходил послушание в одном из минских храмов. Там он занимался переписыванием церковных книг. Особенно усердно работал над житиями святых.

Именно Ольшевский составил описание чудес, связанных с этой иконой. По крайней мере, так утверждал архимандрит Минской духовной семинарии Николай Трусковский. Он известен как знаток истории Белой Руси. Однако до нашего времени эта рукопись не сохранилась.

Также известно, что Стебельский пользовался трудом Гумпенберга, написанном на латинском языке, под названием "Атлас Марии". До наших дней эта книга также не сохранилась.

Уже в XX столетии отечественный богослов и иконописец утверждал, что всего около десяти икон в христианстве приписываются евангелисту Луке. Всего же в мире их насчитывается более 20. Причем 8 из них хранятся в Риме. Однако то, что они приписываются Луке, вовсе не значит, что он сам их написал. В действительности, ни одна из икон его авторства до нашего времени не дожила. Авторство Луки в данном случае следует понимать в том смысле, что данные иконы являются точными списками с икон когда-то написанными Лукой. А если быть точнее, то списками со списков.

В христианской церкви уделяется большое внимание преемственности силы и благодати. Так что считается, что точные списки с иконы обладают теми же свойствами и святостью, что и оригинальная икона.

Путь в Минск

Прежде чем попасть в Минск, икона оказалась в Киеве. Она была туда перевезена из Корсуни. В Киеве долгое время находилась в храме Успения Пресвятой Богородицы, который был построен в конце X века.

По мнению протоиерея Павла Афонского, известного написанием программного материала, посвященного 400-летию ее обретения, икона оказалась в Киеве благодаря князю Владимиру Святославовичу. Это тот самый князь Владимир, крестивший Русь, именно при нем христианство стало государственной религией на Руси. Знаменитую икону Владимир, скорее всего, привез после торжественного обряда венчания с царевной Анной. А также после того, как крестился именно в Корсуни в 988 году.

За то время, что икона Божией Матери "Минская", фото которой есть в этой статье, находилась в Киеве, город неоднократно подвергался набегам завоевателей. По мнению большинства исследователей и историков, в киевском храме она могла находиться максимум до 1240 года. Именно тогда в город вошли татаро-монголы, которые практически полностью его разрушили. Древняя Десятинная церковь, в которой находилась сама икона, прекратила свое существование до 1635 года.

В этот период сведения о судьбе иконы считаются утерянными практически на два столетия. Есть предположение, что кто-то из жителей Киева тайно прятал ее у себя дома. До тех пор, пока она не смогла украсить собою собор святой Софии.

Есть одно документальное подтверждение, в котором, скорее всего, говорится об этой иконе. Это летопись, в которой подробно описывается очередной набег на Киев крымского хана Менгли I Гирея, который был совершен в 1482 году. В летописи рассказывается, что Гирей разграбил весь город, взял множество пленных, сжег все ключевые здания. А один из его сподвижников, ворвавшись в христианский храм, вынес оттуда его главную святыню, сорвал с нее все драгоценные украшения, а саму икону за ненадобностью выбросил в Днепр. Многие исследователи считают, что речь в этом предании идет как раз об иконе Божией Матери, которая сегодня хранится в Минске.

В Минске икона (а точнее один из ее списков) оказалась в 1500 году. Случилось это 26 августа, ровно за два дня до празднования Успения Пресвятой Богородицы. В этот день верующим явился сам лик святой. Есть также документальные свидетельства, согласно которым киевляне, которые в то время находились в Минске, признали свою святыню.

К 1505 году войско крымского хана Менгли Гирея добралось и до Минска. Перед самой битвой в городе состоялся молебен защитников города. Священники провели его в Замковой церкви, куда и была помещена икона Божией Матери. Исход битвы оказался неутешительным для защитников Минска. Захватчики сожгли большую часть города, в плен были взяты десятки тысяч горожан, а также крестьян из окрестных деревень. Неприступным остался только замок.

До сих пор считается, что сам замок и его защитники в то время находились под незримым покровительством этой чудотворной иконы.

Ключевой перелом в этом противостоянии состоялся в 1506 году. 6 августа белорусско-литовские войска разгромили завоевателей в Клецкой битве, все оставшиеся в живых, обрели свободу. Эта победа была многими воспринята, как кара, которую нанесла чудотворная икона иноземным захватчикам.

В 1591 году Минск обрел новый герб, на котором была изображена Матерь Божия в окружении ангелов. С тех пор она считается заступницей и главной защитницей города.

В минских церквях

Практически на протяжении целого века икона находилась в минском Нижнем замке. Непосредственно в церкви являлась соборной на протяжении всего XVI столетия, в том числе после заключения официальной церковной унии в Бресте, которая состоялась в 1596 году.

В XVII веке в Минске началось строительства нового масштабного храма. В 1616 году рабочие приступили к возведению базилианского храма из камня. Строили его на месте православной Свято-Духовой церкви, которая была деревянной. Храм располагался в Верхнем городе, получил свое название в честь Святого Духа. Руководил строительством этого культового сооружения архимандрит Афанасий по фамилии Пакоста.

Перед самым открытием нового храма было издано распоряжение греко-католического митрополита Иосифа (в миру Рутского), согласно которому в новый храм перенесли икону Минской Божией Матери. По преданию, это торжественное событие состоялось 16 октября 1616 года. В тот же день христиане отмечали праздник в честь апостола и евангелиста Луки, который как раз считается автором этой иконы.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, в которой икона была раньше, сгорела практически дотла при пожаре в 1626 году. Так икона в очередной раз спаслась от уничтожения. На деньги, собранные на пожертвования верующих, церковь достаточно быстро отстроили заново. В 1835 году бурмистр Минска по имени Лукаш Богушевич даже официально обращался к митрополиту Иосифу с просьбой вернуть икону на ее историческое место, но получил отказ. Были отклонены и все его последующие ходатайства.

Икона осталась при Свято-Духовом храме, где на протяжении многих лет действовали женский и мужской монастыри. История хранит эпизод 1733 года, когда архимандрит Августин пожертвовал иконе целую тысячу талеров. На эти деньги на протяжении долгого времени в храме содержалась капелла, которая исполняла особые богослужения прямо перед иконой.

Место для иконы в Петропавловском соборе

Следующий этап в истории Минской иконы Божией Матери, описание которой есть в этой статье, начинается после 1793 года, когда Минск официально вошел в состав Российской империи.

После этого Свято-Духов храм перешел под патронаж Русской Православной церкви. В скором времени стал Кафедральным собором. В 1795 году его освятили по православному обычаю.

В 1852 году иконе досталась новая и богатая риза, она была позолочена и украшена различными драгоценностями. Такое пожертвование сделала жена губернатора Минска Елена Шкларевич.

В начале XX века появилась особая традиция. Ежегодно икону стали выносить из собора и ставить на специально оборудованный аналой для молебна и службы. Инициатором этого стал епископ Митрофан, который на протяжении нескольких лет возглавляет минскую кафедру. В истории православия его помнят как мученика, принявшего смерть от гонителей церкви в 1919 году.

В 1922 году в только что образованном Советском Союзе началась масштабная кампания по изъятию церковных ценностей. Тогда икона и лишилась ризы. Прихожане пытались сделать все возможное, чтобы сохранить ее. Даже собрали деньги и выплатили властям равную ей по стоимость сумму. Но большевики, забрав деньги, ризу вернуть отказались.

Вплоть до 1935 года икона находилась в Петропавловском соборе. Храм в те времена попал под влияние обновленцев, которые настаивали на отмене канонических правил. В 1936 году собор взорвали. Икона перешла краеведческому музею. там она находилась до Великой Отечественной войны. Причем не выставлялась, а хранилась в запасниках.

После того как в 1941 году Красная армия отступила из Минска, икона перешла в руки немцев. У них ее выпросила местная жительница, имя которой сохранила история. Это была Варвара Слабо. Нашелся художник Виер, который отреставрировал икону и передал в храм на реке Немиге. В 1945 году церковь, расположенная там, была в очередной раз закрыта. Икона вернулась в Свято-Духов собор.

Исследования, посвященные иконе

Восстановительные работы над иконой в начале 90-х годов проводил знаменитый реставратор и художник Павел Журбей. К нему с такой просьбой обратился протоирей Михаил Булгаков.

Реставратор выявил некоторые интересные детали. Например, основа иконы была сделана из трех досок липы. Насквозь через икону проходили две трещины, имелись они и на соединениях накладных планок. На тыльной стороне крепления были сделаны с помощью дубовых планок. Саму древесину за эти годы серьезно попортил жук-точильщик. Доски сильно потемнели, местами дерево вздулось, частично осыпался грунт. В трещинах скопились копоть и многолетнее загрязнение, на нимбах образовался речной песок.

С помощью исследований удалось восстановить, когда делалось обновление иконы. Например, в 1852 году темперная живопись была практически полностью закрыта масляными красками. Божией Матери дописали корону и скипетр, в руках младенца Иисуса Христа появилась держава.

Все эти новшества соответствовали католическим обычаям, ведь в XIX веке икона находилась под патронажем Римской католической церкви, как и большая территория Белоруссии.

В том же столетии неизвестный художник обновил лик, руки и одеяния Божией Матери, применяя приемы реалистичной живописи. Это прямо противоречило традициям древней иконописи.

В 1992 году икона была окончательно снята с реставрации. Наиболее грубые и несоответствующие действительности записи удалось убрать, иконописцы восстановили образ, соответствующий спискам XVII-XVIII веков.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет в торжественной обстановке освятил обновленную икону, которая теперь стала официально православной.

Важное для знатоков иконописи исследование в 1999 году провел художник Павел Жаров. Он использовал в своей работе рентген. Благодаря этому, удалось восстановить первоначальный вид иконы. Жаров и Журбей сделали выводы, согласно которым икона была написана значительно раньше, чем она появилась в Минске. То есть до XVI века.

Освятивший икону митрополит Филарет в один из праздников в честь иконы Божией Матери, которая сегодня считается покровительницей Минска, отмечал, что этот лик считается покровителем и спасителем Белой Руси уже на протяжении пяти долгих столетий. Исторический путь этой святыни заслуживает отдельного и глубокого исследования. Ведь ей удалось воссоединить не только времена и народы. Царьград, Корсунь, Киев и Минск.

В каждом из этих мест она особо почиталась.

Храм Минской иконы Божией Матери

Церковь, посвященная этой иконе, была построена в Минске в период между 1994 и 2000 годами. Храм находится по адресу: улица Голодеда, дом 60.

Регулярно в этом храме читается акафист Минской иконе Божией Матери. Это род хвалебного песнопения, с помощью которого верующие возносят хвалу святым. Акафист Минской иконе Божией Матери отличается особой торжественностью. Его читают и на обычных службах и по праздничным дням.

По главным церковным праздникам на службах читают тропарь Минской иконе Божией Матери. Это особое песнопение, посвященное конкретному святому или православному празднику. В данном случае Божией Матери.

Многие обращаются за помощью к Минской иконе Божией Матери. От чего помогает эта икона, знают все верующие. Она помогла пережить многие лихолетья, ей поклонялись православные на протяжении множества поколений. Считается, что Божья Матерь помнит всех, кто к ней когда-либо обращался. Большинство просят ее о заступничестве и защите.

В честь явления иконы регулярно проходят торжественные богослужения, посвященные Минской иконе Божией Матери. О чем молятся этой христианской святыне? В первую очередь, ей ставят считается, что это удивительная икона, которая помогает многим людям. Часто к ней обращаются за помощью, когда кто-то из родных тяжело болен, лежит в больнице, а врачи в бессилии разводят руками. В этом случае верующие часто обращаются за поддержкой с молитвами к Минской иконе Божией Матери.

Особая молитва

К этой иконе обращаются с особой молитвой. Ее называют Небесной Заступницей, просят избавить от врагов, чужеземных нашествий, междоусобной брани, а также от всех бед, болезней и искушений.

В молитве Минской иконе Божией Матери всегда просят не забывать простых грешных, которые к ней обращаются, простить все согрешения, помиловать и спасти. Православные надеются на защиту, прощение всех грехов, исцеление, мир и покой в семье.

Минский приход

Отдельный минский приход иконы Божией Матери "Всецарица" открыт в белорусской столице по адресу: улица Грушевская, дом 50. Здесь регулярно проводятся божественные литургии, всенощные бдения, молебны с акафистом.

Самые торжественные службы проходят в праздник Минской иконы Божией Матери, который отмечается 26 августа. Считается, что в этот день состоялось явление иконы верующим. Службу Минской иконе Божией Матери проводит митрополит Минский, на торжества съезжаются все архиепископы и епископы.

Все начинается со всенощного бдения, затем литургия, наконец, торжественное богослужение. Часто в этот день читают в вечернюю службу особую группу псалмов под названием "Господи воззвах" Минской иконы Божией Матери.

На фото: Чудотворная Минская икона Божией Матери в Свято-Духовом храме.

У чудотворной Минской иконы Божией Матери — долгая история. Согласно преданию, ее автором был сам святой апостол и евангелист Лука. Существует версия, что на Русь она попала в конце X века — святой равноапостольный князь Владимир доставил икону в Киев из Корсуни (Херсонеса). Вплоть до 1240 года, когда «мать городов русских» опустошили татаро-монголы, образ находился в Десятинной церкви.

На новом месте

Несмотря на страшное разорение, которое принесли Киеву полчища хана Батыя, икона уцелела — по всей вероятности, кто-то из горожан укрыл ее в надежном месте. В 1482 году Киев подвергся новому опустошительному набегу — на сей раз крымских татар. Считается, что икону татары тогда бросили в Днепр, но спустя некоторое время она явилась в Минске.

Более ста лет пристанищем святыни оставалась Богородице-Рождественская церковь в . В 1616 году униатский митрополит Иосиф Вильямин Рутский повелел перенести икону в одну из церквей на территории грекокатолического Свято-Духова монастыря. После упразднения унии в 1839 году образ вернули православным.

Святыня пребывала в стенах Петропавловского кафедрального собора до 1936 года, потом ее спрятали в запасниках местного краеведческого музея. В 1941 году, уже в «немецком» Минске, минчанка Варвара Слабко убедила оккупационные власти передать ей чудотворный образ. После освобождения города от гитлеровских захватчиков кафедральным собором стал , куда и передали икону. Там она сберегается и доныне.

«На водах Свислочи явилась еси, Пренепорочная Отроковице, от Царьграда и Киева богоспасаемому граду Минску милость показа...» — поется в тропаре этой чудотворной иконе.