Регент - это тот, кто управляет на самом деле. Регент – это тот, кто не может не служить

Есть профессия, которая требует от человека совмещения таких качеств, как музыкальный слух, знание церковного устава и умение руководить коллективом. Эта профессия - регент, начальник церковного хора. О том, от чего зависит красота богослужения и как можно превратить разнобой индивидуальностей в слаженный хор, нам согласился рассказать известный в Москве регент Евгений КУСТОВСКИЙ .

- Евгений Сергеевич, когда, почему и как решили стать регентом?

- Я уже был на четвертом курсе аспирантуры, диссертация была практически готова. И в это время я познакомился с отцом Владиславом Свешниковым. Когда отец Владислав меня увидел, он сказал: «Хватит тебе ерундой заниматься, надо заниматься делом!» Заниматься делом означало то, что музыкант должен быть на клиросе. Я пытался возражать, что я, мол, уже состоялся как музыковед, фольклорист. А он напомнил мне притчу о талантах и сказал: «Все твои способности были тебе даны просто так, “за здорово живешь”, пора отдавать».

И я пришел на клирос.

- Как певчий или уже как регент?

- Да что вы! Сначала, конечно, как певчий. Причем даже просто как человек, заменяющий ушедшего в отпуск певчего. А вот когда я оказался на клиросе, я понял: все, что я делал в жизни до этого, было лишь подготовкой.

- Вы пришли на клирос уже воцерковленным человеком?

- В общем, да, но все-таки я считаю, что настоящее воцерковление произошло только на клиросе. Потому что воцерковление, какое получал среднестатистический прихожанин конца 80-х годов, часто ограничивалось лишь общими представлениями о вере и Церкви. А также всевозможными заблуждениями - типа того, что нельзя через левое плечо передавать свечу или что на Иоанна Предтечу нельзя есть круглое... А логика, красота, гармония богослужения может открыться мирянину именно на клиросе. Ведь это непосредственное участие в богослужении.

- Какие требования вы предъявляете певчим?

- Прежде всего, чтобы у человека был слух, без этого на клиросе, как ни крути, делать нечего. Потом - чтобы у человека было чувство ансамбля, способность петь вместе с другими, чувствовать и слышать других. И еще - чтобы была способность реагировать на руку регента.

- А как вы относитесь к певцам, что называется, с вокально «поставленными» голосами?

- Дело в том, что ансамблевый и сольный вокал - это совершенно разные технологии. Зачастую на клирос приходят не хоровики, а вокалисты, и если я вижу, что человеку есть над чем работать, то я предпочту сам с ним заняться. А беда многих профессиональных певцов с «поставленными» голосами заключается в том, что их готовили к сольному пению, и они часто совершенно не в состоянии петь в хоре, не выделяясь из него.

- Какие хоры вам кажутся более успешными: мужские, женские, смешанные?

- Какие хоры вам кажутся более успешными: мужские, женские, смешанные?

- Здесь можно посмотреть с двух точек зрения: музыканта и регента. Эти точки зрения очень разные. Как музыкант я могу посмотреть на этот вопрос с позиций эстетизма, с позиций вкусовщины, которая во всех нас есть, и сказать, что мне больше нравятся однородные хоры. Но рассуждать так - это все равно что сказать: мне больше нравится, когда у священника седая борода, чем когда черная. Я же предпочитаю рассуждать как регент, и в этом смысле мне все равно, какой по составу хор. Какой есть, такой и хорошо.

Хотя, конечно, объективно говоря, однородные хоры звучат значительно монолитнее, слаженнее, чем смешанные. Ведь церковное пение изначально монастырское, а монастырь - явление все же «однополое». И конечно, более традиционным в нашей церкви является мужской хор. Женские однородные хоры до сих пор занимаются поисками того, как передать средствами женского голоса музыкальные традиции, рожденные в мужских хорах.

- Как вы относитесь к «народному хору» - когда песнопения исполняются всеми молящимися?

- Прежде всего необходимо определиться, о каких песнопениях мы говорим. Ведь есть изменяемые песнопения, а есть неизменяемые. От этого многое зависит. С неизменяемыми песнопениями все просто. Есть множество храмов, где их поют все прихожане, например, в нашем храме тоже так. Я очень это приветствую. Я даже выступал на первом регентском съезде, прошедшем три года назад, с докладом «Воспитание поющего прихода».

А как быть с прихожанами, не имеющими слуха? Ведь бывает, что кто-то поет фа-диез в то время, как все поют соль...

- А вас это смущает? Меня нет. Во-первых, я умею изменять свою требовательность к певчему в зависимости от удаленности его от клироса. На клиросе я могу всячески «снимать стружку» с певчих. Но человек, поющий где-то в храме, мне не мешает. Во-вторых, человеку, если он поет уверенно и свободно, вообще-то не естественно петь фа-диез в то время, как рядом звучит соль. Это просто неудобно, это акустический закон. Поверьте мне, я говорю это как специалист по народному пению! Здесь очень многое зависит от регента: он должен уметь в какой-то момент перестать быть профессиональным музыкантом и превратиться в запевалу. Ведь так и в фольклоре: есть мастера, ведущие хор, а все остальные подтягивают. Кроме того, когда люди в храме понимают, что регент не оценивает их пение, а просто предлагает петь, все выстраивается очень даже неплохо. А если прихожанин боится спеть что-то не так - вот тут-то он и поет не так. В пользу всенародного пения мы решили и такую известную всем православным проблему, как заполнение паузы перед причастием. Где-то в этот момент поют так называемые «концерты», где-то читают молитвы перед причастием, где-то поют стихиры дня или праздника. А мы на каждой Литургии поем с прихожанами стихи ко причащению: «Хотя ясти, человече, Тело Владычне...» - и так далее, вплоть до «Вечери Твоея тайныя...».

- А как быть с изменяемыми песнопениями?

- Это, конечно, другое дело. Всенародно такие песнопения петь очень и очень трудно. Но все-таки возможно, и я знаю храмы, где такие песнопения поют все прихожане. Делаются такие попытки и у нас: в нашем храме есть «приходские аналои». Мы заказали нашему приходскому столяру сделать широкие, пологие и невысокие аналои - такие, чтобы на них можно было положить последование вечерни, утрени, литургии, тексты различных служб. Лет сто назад это было бы просто невозможно: было по одному-два экземпляра богослужебных книг на весь приход. Сейчас же я могу - например, на Троицу - разложить публикации текстов на эти аналои для всех прихожан, и все поют.

Сохранились ли дореволюционные грамзаписи обыкновенных приходских хоров, на которые можно было бы равняться современным регентам?

- Очень мало. Сохранились пластинки, записанные в 1912 году в Париже монахами Киево-Печерской лавры. Или фрагменты служб, записанные в храме Христа Спасителя. Разница между прошлыми записями и современным звучанием в том, что наше дореволюционное церковное пение было испорчено целым веком страстных интонаций, подвываний, подъездов - такая манера была присуща пению в церкви в XIX веке. И только в ХХ веке начались поиски НЕ-страстной церковной музыки, которые ведутся до сих пор.

Еще не так давно в репертуаре церковных хоров было много сложной авторской музыки, часто напоминавшей не песнопения, а итальянские оперы. Сейчас этого меньше. А как вы видите перспективу развития духовной музыки?

- Сейчас страстная музыка постепенно уходит с клироса, все больше становится анахронизмом. Многие образцы европеизированного музыкального творчества XVIII и XIX веков сегодня просто неприемлемы в контексте богослужения. Зато все большее применение получает обиход - то есть пение на гласы. Надо сказать, что обиход - это богатейший язык, богатейший материал. При этом разработан он очень мало, и знаем мы его крайне плохо. Навыки настоящего «полногласия» - то есть владения не только всеми гласами, но всеми разновидностями каждого из них - мы во многом утеряли. Чтобы вернуться к ним, нужно много работать и очень этого хотеть. На своем клиросе мы поем практически все на гласы. Например, за всенощной мои певчие раскрывают ноты только один раз - на предначинательном псалме, да и то скорее для напоминания, так как мы его поем всегда на один и тот же мотив.

- А разве не нужно, чтобы пение было разнообразным?

- Да зачем? Я лично считаю, что на разные мотивы должны исполняться изменяемые песнопения. Мы никогда не поем разные «Свете тихий», никогда не поем разные «Ныне отпущаеши». Зачем вносить разнообразие в неизменяемые песнопения, если наибольшей значимостью и выразительностью обладают изменяемые?

- Как вы относитесь к увлечению знаменным пением, которое сейчас можно слышать со многих клиросов?

- Я думаю, для многих это именно так, как вы сказали: увлечение. Зачастую древний распев вставляется в службу как некое декоративное явление, такой экзотический номер, выпирающий из совокупности остальных песнопений, как гвоздь из ровной поверхности. Делать такие украшения несложно, гораздо труднее выдержать всю службу в знаменном стиле, особенно изменяемые песнопения.

Согласитесь, слух современного человека вос питан на гармонической, я бы сказал, европейской музыке: на Бетховене, на Чайковском, на «Битлах», если хотите...

- Да, есть такое мнение, что мы стали жертвами европейского засилья в музыке. Но на самом деле я, как бывший фольклорист, могу сказать вам, что в русском фольклоре переход от одноголосия к многоголосию происходит в том же XVII веке, что и в церковной музыке. Это произошло практически одновременно и независимо.

- Выбор стиля - обиход, авторские сочинения, знаменное пение, - наверное, еще зависит от традиций храма и привычек прихожан. Вы, как регент, прислушиваетесь к мнению прихожан?

- Выбор стиля - обиход, авторские сочинения, знаменное пение, - наверное, еще зависит от традиций храма и привычек прихожан. Вы, как регент, прислушиваетесь к мнению прихожан?

- Вы знаете, мне никогда не бывает важно, как оценивается прихожанами само по себе пение хора. Мне это все равно. Гораздо важнее другое - поняли ли прихожане службу, знают ли они, о чем она была, чувствуют ли они ее. Если это так, то значит, служба прошла нормально.

Мы подошли к теме человеческих отношений в храме. Регент - не только музыкант, но и начальник над людьми, певчими. Как вы добиваетесь послушания на клиросе? Вы строги? Певчие вас боятся?

- Да, я строг. Да, певчие меня боятся. Я могу рассердиться, могу «по стенке размазать». Но могу и, наоборот, жилетку подставить. Конечно, брань и строгость - это не самоцель. Главное, чтобы пели хорошо и чувствовали себя спокойно и уверенно. Хотя иногда окрик тоже может быть полезен, если он содержит в себе некий энергетический допинг, который заставляет собраться человека, находящегося или в харизматической отрешенности, или просто в нерабочем состоянии. А вообще, одно из самых трудных умений регента - это что-то сделать или сказать по сути жестко, а по форме мягко. Это умение приходит к регентам далеко не сразу.

- А с чем чаще всего приходится бороться при работе с хором?

- Исправлять по ходу службы приходится многое: и нечистое пение, и неправильное чтение текста. Но выражать недовольство я позволяю себе, как правило, только тогда, когда человек отключается. Хотя я часто прекрасно понимаю, что человек просто устал. А если я слышу, что человек фальшивит, я внутри себя, конечно, буду недоволен, но постараюсь исправить дело как можно мягче. Очень важно никого не обидеть, и поэтому к разным певчим необходим самый разный подход: к одному - более снисходительный, а к другому - бескомпромиссный.

- А еще на клиросе часто бывают такие проблемы, как болтовня и смех. Как вы с этим боретесь?

- Я иногда сам становлюсь как бы возбудителем смешка - для того, чтобы вовремя его и прекратить. Иногда остроумное слово разряжает обстановку и снимает усталость. Таким образом мне удается как бы взять ситуацию в свои руки. Важно, чтобы все понимали: чуть-чуть посмеялись -

и все, пошли дальше. Если на клиросе есть понимание службы как службы, ничто не страшно. А болтовня на клиросе - этого, сказать честно, у нас почти не бывает. Если и бывает, то в основном как проявление усталости, вымотанности. А для меня это всегда сигнал, что я что-то упустил, что-то не так делаю: ведь болтовня означает, что человек вышел из службы, отключился. Это вина регента - значит, не может удержать.

- Еще одна клиросная проблема - опоздания...

- У нас на клиросе люди поют только ради пения на клиросе, ради участия в службе, служения Богу. Есть хоры, где люди поют ради заработка, но у нас это не так: платят у нас мало. Люди у нас поют просто потому, что любят служить. И если человек опоздал на службу, это воспринимается с сочувствием: жалко, что он опоздал. Жалко, что он хотел прийти вовремя и не смог. Но опоздания у нас - не повод для каких-то разборок.

Коснемся состава клироса. Бывают хоры из наемных певцов, для которых церковное пение - работа. А бывают хоры, состоящие только из прихожан. Как это в вашем храме?

- Сейчас все больше становится исключительно общинных хоров, и это, я уверен, очень правильно. У нас на клиросе могут петь только члены нашей общины, которые исповедуются у наших священников, причащаются в нашем храме. У нас нет такого: пришел, спел, ушел. У нас так: пришел, спел... и остался в нашей общине. Многие и помимо пения находят для себя работу в храме. У нас вот так, и во многих храмах так же, но я знаю и очень многие храмы, где до сих пор сохраняются наемные хоры. Эти хоры отличаются прежде всего денежными приоритетами. Я же считаю, что приоритеты клирошанина должны быть другими.

- Последний вопрос касается певческого воспитания детей. Как оно должно производиться?

- Клиросное воспитание детей - это одна из самых важных наших задач. Есть различные приемы обучения. Можно ставить детей на клирос вместе со взрослыми, можно организовывать «детские богослужения». Но нужно учитывать и некоторые особенности. На взрослый клирос можно ставить детей только с определенного возраста, когда чувствуется, что ребенок может выдержать режим службы. А чисто детские хоры могут быть самого разного возраста. Понятно, что навыки чтения слов и нот у детей вырабатываются очень постепенно. Поэтому к службам с детьми приходится специально готовиться. Детские службы у нас бывают примерно раз в месяц, и перед каждой службой бывают спевки. Я, впрочем, не люблю заниматься с детьми концертными программами, разучивать сложные партии. Я предпочитаю делать из детей «обиходный клирос». Я даю им понять, что они готовят службу, а не концерт. И между прочим, я сторонник подготовки с детьми не только литургий, но и вечерних служб, где много изменяемых песнопений. Очень важно приучать детей читать тексты. И надо сказать, дети гораздо лучше, чем взрослые, схватывают это умение. Для детей особенно важно, что у них перед глазами. Они когда поют по словам - поют слова, а когда по нотам - ноты, а это совершенно разное восприятие. Лучше всего они поют наизусть. При пении с детьми изменяемых песнопений очень помогает прием, заимствованный из монастырской практики: пение с канонархом. Канонарх читает один стих, хор поет его, потом другой стих и так далее. Впрочем, со взрослыми это тоже достаточно эффективный прием заставить их понимать смысл того, что они поют.

Фото Андрея РАДКЕВИЧА

Пение является и работой. Вернусь опять же к О. Шведову: «“Работа” - это, собственно говоря, и есть рабство, то есть вынужденное служение (физическое и духовное) кому-либо или чему-либо (Богу, иному человеку, себе, своему рту, истукану, вымыслу и т. п.). Труд очень скоро становится работой - так наряду с тяготой появляется и зависимость, то есть обязательства перед другим человеком» 3 .

«Высшее же дело людей - прославлять Творца своего, благоговеть и возносить жертву хвалы. Все другие дела из этого исходят и этим питаются, а ежели не так, то они злы и делами именоваться не могут. Будем помнить, что дело Христово столь же трудно, сколь и опасно в этом мире - апостол Епафродит “за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь…” ().

Имеем страшное прещение за небрежение к делам Господним - “Проклят, кто дело Господне делает небрежно… ” (). Заветы апостольские веровать во Иисуса Христа - это дело Божие, осуществимое в человеке». 4

Итак, из приведенных определений видно, что пение в церкви является и трудом, и работой, и делом. А значит должно и вознаграждаться соответственно. Но почему же так много сомневающихся в этом? И ладно еще, когда это люди далекие от Церкви, которые вообще восстают против Церкви в целом и священства в частности. Но ведь таких немало и в среде тех, которые постоянно ходят в храм, среди священства, да и сами певчие, нередко считают постыдным брать плату за свой труд, считая это вынужденной мерой. Тот же Олег Шведов (священник и преподаватель Московской Духовной Академии) считает, что хористы должны петь бесплатно, что якобы зазорно брать плату за пение (смотри первую цитату - 2-й абзац статьи). Сплошь и рядом по храмам певцы поют «во славу Божию» и это считается нормой. Да и регентская зарплата далека от того, чтобы обеспечить достойное пропитание. Нередко и регент вынужден думать о дополнительных формах заработка.

Должны ли хористы петь бесплатно? Зазорно ли брать плату за пение?

Давайте попробуем взглянуть на этот вопрос, обратившись к истории, для начала - к библейской.

Во Второзаконии говорится о том, что Господь избрал одно из колен Израилевых - левитов на служение Себе. «Потому нет левиту части и удела с братьями его: Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь, Бог твой» () и «Священникам левитам, всему колену Левиину, не будет части и удела с Израилем: они должны питаться жертвами Господа и Его частью; удела же не будет ему между братьями его: Сам Господь удел его, как говорил Он ему» (). И в книге Неемии: «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева; также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего. И начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой, потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар: хлеб, вино и масло. Там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим дома Бога нашего» ().

Как видим, на заре организации церковного пения Богом установлено, что певцы служат только Богу и никаким другим трудом не занимаются, а живут как и священники с десятины, которая приносится всем народом в храм. Единственно, что в отличие от священников, левиты должны были с получаемой ими части, отдавать десятину священникам.

Но так было в Ветхом Завете. В христианской же Церкви ситуация изменилась. По свидетельству писателя I века, Филона иудея: «христиане во время бдений своих, все возстав, разделялись на два лика посреди храмины, мужи с мужами, жены с женами, и на обоих ликах был свой искусный запевала; потом они пели Богу песни, состоящие из разных стихов, то поодиночке, то попеременно, с различными припевами» . То есть в первые века христианства, не было как таковых церковных певцов, а пело всё собрание верующих. Но хочется напомнить, что первые христиане еще имели и дар языков, то есть могли разговаривать на разных языках, специально этому не учившись. А также, что в первые века христианства происходит только становление новозаветного пения равно как и христианского Богослужения. Тогда еще не было того обилия песнопений, которое появилось на несколько веков позже.

Миланский эдикт (313 г.) святого императора Константина Великого превратил христианство из религии гонимой в религию общедозволенную. А немного позже, при императоре Феодосии (379-395) она стает официальной и государственной. Именно в эту эпоху происходит усовершенствование богослужения и богослужебного пения, которое начинает принимать в это время всё более сложные формы. По-видимому, простому народу было уже не под силу стройно и благолепно исполнять некоторые части богослужения; поэтому в некоторых церквах, уже в начале установления чина литургии учреждаются отдельные певцы (псалты), обязанные выполнять богослужебное пение. Певцы стали поставляться в свое служение малым посвящением и особой молитвой. В отличие от поющего народа они представляли собой некую организацию со своим начальством и подчинением. 5

В IV веке начинают возникать певческие школы. При больших церквах составляются многочисленные певческие хоры. В Софийском храме Константинополя при императоре Юстиниане по штату было положено состоять 25 певцам, с которыми разделяли эту должность 100 отдельных чтецов. Достоверно неизвестно платилось ли в то время содержание певцам и в каком размере, но мне кажется, что слова «по штату» как раз указывают на то, что певцы содержались при Софийском храме, то есть получали содержание из церковной казны.

Григорий Двоеслов - Папа Римский (590-604) чтобы обеспечить судьбу введенной им системы церковного пения, названного впоследствии григорианским, основал большую школу близ Рима (Schola Cantorum), которая являлась одновременно и хором, и учебным заведением. В ней обучались музыке и пению дети бедных родителей. Они получали здесь содержание из церковных сумм. Школа, устроенная Григорием, в свое время пользовалась большой известностью и по ее образцу были построены другие в меньших городах. Каноническое пение, введенное Григорием, несмотря на свою строгость и однозвучность, на отсутствие модуляций, было до такой степени трудно для изучения и исполнения, что самые трудолюбивые и способные ученики его школы, за десять лет едва усваивали правила этого пения .

Хочу обратить Ваше внимание, что получали содержание из церковных сумм не за то, что пели, а за то, что обучались церковному пению на протяжении многих лет.

Начиная с Крещения Руси в 988 г. постепенно развивается Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Однако, о первом периоде истории русского богослужебного пения мы имеем очень скудные данные. В. М. Металлов пишет, что с «царицей» Анной (дочь византийского императора Романа II, ставшая супругой Великого Князя Владимира) прибыл в Киев целый штат греческих клириков и греческих певцов («клирос»), который назывался «Царицыным хором».

Далее мы не находим никаких данных о содержании певцов вплоть до основания хора Государевых певчих дьяков при Великом Князе Василии III (1505—1533), сыне (1462—1505). Положение государевых певчих дьяков было обеспеченным; они получали от царя жалование деньгами и натурой: продуктами, одеждою, материей. Государевы певчие дьяки, бывали переорганизовываемы, переименованы в течение последующих столетий и просуществовали как церковный хор Государей более 400 лет, вплоть до 1917-го года, когда при советской власти прекратилась их церковно-певческая деятельность.

При учреждении патриаршества в 1589-м году был учрежден патриарший двор по образцу царского двора; подобно корпорации государевых певчих дьяков по её образцу была учреждена корпорация Патриарших дьяков и поддьяков, подчиненных не светской, а духовной власти - патриарху. Содержались патриаршие певчие дьяки за счет патриаршей казны и получали годовое жалованье, кроме того их жаловал и царь. Хор патриарших певчих дьяков просуществовал 328 лет, и лишь в 1917-м году он перестал существовать как церковный хор.

В XVI-XVII веке церковному пению как обязательному общеобразовательному предмету учатся дети всех сословий «начиная с грамотного земледельца и восходя к первому боярину и самому царю». Такое обучение церковному пению, наравне с общей грамотой, уменьем читать и писать, причем чтение проходилось по богослужебным книгам, было необходимо, так как в богослужебном пении принимали участие и цари, и вообще многие «предстоящие и молящиеся», а группы певцов исполняли то, чего не могли исполнять «предстоящие и молящиеся».

Как видим, певцы получали содержание (жалованье). Но во всех ли храмах? Какой был размер подобного жалованья? Остается неизвестным, история об этом замалчивает, поскольку даже сведения о самом церковном пении очень скудны.

В конце XIX века положение регентов и певчих было тяжелым и зависело от старосты и настоятеля храма, от их общей и церковной культурности. Случалось, что малокультурный, но властный староста из богатых членов прихода в общем щедро заботился о храме своего прихода, жертвовал на его благолепие, но смотрел на «нанятого» им регента почти как на своего слугу, который обязан был равняться по его, старосты, вкусу. При этом подобные старосты не считались ни с чем. И если почему-либо такой староста бывал регентом недоволен, то он просто-напросто отказывал ему, не считаясь ни с положением самого регента, ни с нуждами или положением хора, и на место «прогнанного» регента договаривал нового, более ему подходящего.

Для многих старост имели значение только доходы церкви. Далеко не все из них понимали, что хорошее пение привлекает молящихся, в особенности, если в других церквах города пение хорошо. Случалось, что прижимистый староста требовал от профессионального хора, чтобы он пел бесплатно, и отказал хору только потому, что певцы-профессионалы - церковные хористы - не могли на это согласиться. Бестактности некоторых старост и игнорирование ими прав певчих на вознаграждение привели даже к настоящим забастовкам церковных хоров, причем профессиональные хоры прекращали «работу» во время самого богослужения. Одна из таких забастовок церковного хора была вызвана тем, что церковный староста не хотел выплатить хору заслуженный хором гонорар и требовал, чтобы хор пел дополнительные службы без гонорара.

Для обсуждения общественных вопросов в области церковного пения и улучшения правового и материального положения профессиональных церковных хоровых певцов, а также для урегулирования положения церковных регентов, их взаимоотношений со старостой прихода - «работодателем» и с хористами, - с наступлением XX века стали время от времени устраиваться в разных городах России съезды регентов и церковно-хоровых деятелей. С благотворительной целью возникали общества для помощи церковным хористам и союзы церковных хористов. Эти общества и союзы принимали меры к предотвращению и устранению злоупотреблений в отношении церковных хористов. особенно же в отношении мальчиков-певчих.

Общества взаимопомощи церковных певчих стали оказывать помощь больным или оказавшимся почему-либо неработоспособными членам-певчим церковных хоров и находились в контакте с наблюдательным над церковными хорами Москвы комитетом.

Какая она зарплата регента и хористов?

Размеры гонорара, получаемого регентами небольших приходских хоров в разных местах России в начале XX века, позволяют до некоторой степени судить о положении регентов частных приходских хоров. Как масштаб можно взять жалованье учителя сельской школы; оно в рассматриваемое время выражалось в сумме 30 рублей в месяц при готовой квартире. В селе такой суммы было совершенно достаточно. Чтобы судить об этом, приведем здесь цены на продукты в селе в хлебородных губерниях. Так, пуд ржаной муки (приблизительно 20 килограммов) стоил 1 рубль; 10 яиц - 5-7 копеек и т. д. Конечно, в городах цены были выше. Но при готовой квартире на 30 рублей в месяц одному можно было вполне прожить; в большом городе это было уже трудновато.

Что касается гонорара певчих, то он был очень различен. Певчие мальчики в частных хорах, не имевших для мальчиков-певчих общежитий, и которые рекрутировались из церковно-приходских или городских школ или не получали вовсе никакого гонорара за пение в хоре, или же получали весьма различный гонорар - от 50 копеек до 5 рублей в месяц.

Средства для содержания хора собирались посредством тарелочного сбора в храме. Деньги передавались старосте, который вел им учет и периодически рассчитывался с регентом. Иногда церковный приход добавлял к сбору из других сумм приходского бюджета или же тарелочный сбор служил дополнением к определенному месячному гонорару хора; к гарантированному минимуму прибавлялась еще собранная за богослужением сумма. Сумма эта колебалась в зависимости от разных факторов: в праздники, а особенно в Великий Пост, сбор этот бывал больше, в обыкновенные воскресные дни - меньше. Немалое значение при этом имело и качество хора, и его репертуар - насколько он соответствовал вкусу щедрых жертвователей.

Известный дополнительный доход для певчих, не поддающийся сколько-нибудь регулярному учету, доставляло некоторым хорам славленье у наиболее почетных прихожан в день Рождества Христова и Пасхи. Весь хор или части его посещали, иногда со священником, иногда и без него, дома некоторых прихожан, пели тропарь и кондак праздника и еще какое-нибудь песнопение, например какой-нибудь концерт, или вообще что-нибудь, любимое хозяином дома и подходящее к празднику. Заканчивалось такое славленье многолетием. Хозяин одаривал певчих деньгами, а в некоторых домах предлагалось еще небольшое угощение со своего стола.

О тогдашнем положении певчих читайте также статью из журнала «Хоровое и регентское дело» (1909 год) .

Но всё же для большей ясности давайте попробуем выяснить размер зарплаты в переводе на теперешние цены: ржаная мука в настоящее время стоит 5-10 гривен за килограмм, десяток яиц 7-12 гривен. Таким образом, если регент получал зарплату 30 гривен, а пуд (20 кг) ржаной муки стоил рубль (5 коп. за кг), то на свою зарплату он мог купить 600 кг муки и 428-600 десятков яиц. Если мы умножим настоящие цены на это количество, то получаем от 3000 до 7000 гривен (или от 375 до 875 долларов). Зарплата же певчих была, как видим, мизерной от 50 копеек до 5 рублей, то есть в переводе на наши цены 70-1200 гривен в месяц.

На просторах Интернета довелось увидеть Зарплата регента в нем равняется 150 рублей. Для сравнения: медицинская сестра без стажа получала в то время 80 рублей, учитель средней школы 90-120 рублей, цены на мясо - 2 рубля, масло - 2,5 рубля, хлеб - 0,13-0,28 рубля (за 400-500 г). В перерасчете на наши цены получаем приблизительно такой же размер зарплаты регента от 3000 до 5000 гривен. В к нему приводится зарплата певчего в размере 60 рублей (приблизительно 1200 — 2000 гривен).

О теперешних размерах регентской зарплаты и зарплаты хористов вы можете узнать на различных форумах, это проблема в Интернете поднимается уже не первый раз. Мне лично известны зарплаты регентов от 500 до 3000 гривен. Слышала так же, что бывают варианты, когда регент получает оклад в размере 1000 гривен и дополнительно, как певчий за каждый выход. Хористам обычно платят 50-100 гривен за выход. В московских храмах ставка регента 1000—1500 рублей за выход считается небольшой. Хористам платят ставку от 500 до 800 рублей. Зарплаты очень разнятся в разных городах и приходах, и не всегда зависят от материальных возможностей прихода, очень часто от отношения настоятеля к пению в целом, и к хористам в частности.

Предлагаю также ознакомиться с статьей Алёны Семёновой на эту же тему:

Относительно же самого термина зарплаты хочу опять процитировать О. Шведова: «То, что называется заработной платой в учреждениях, организациях и предприятиях, в религиозных учреждениях часто называлось жалованьем. Поскольку доходы религиозных учреждений имеют жертвенное происхождение, то никто не может претендовать на “собственную” долю от жертвы - она вся целиком принадлежит Богу. …Церковь может пожаловать милостью своего труженика и одарить его частью из того, что составляло жертву в её материальном виде.

Приходскому Совету Храма во имя Преображения Господня приходилось отстаивать эту идею в реальном планировании затрат на оплату труда служащих Храма. Приходилось убеждать работников в том, что в Церкви никто никому не должен, никто не смеет просить “своего”, но должен довольствоваться той долей, которую Церковь может выделить для оплаты труда так, чтобы не страдало всякое иное внутрицерковное дело.

Этот “утопизм” был мало понятен моим сотрудникам, и поэтому почти все требовали не “жалованья”, а “заработной платы”. Тот, кто требует заработанного, требует справедливого, тем самым заявляет о своем рабстве социальным условиям бытия, но не о рабстве Богу «6 .

Если вы настоятель храма, то подумайте: «В самом ли деле у вас нет финансовых возможностей содержать хор или повысить зарплату хористам? Или возможности есть, но приоритеты другие - ремонт, роспись… Всё же, хорошо пропеть службу может и трио хористов, и их содержание обойдется не так уж дорого. Соизмеряйте получаемую хористами зарплату с ценами, а не только с прочими зарплатами (ведь они сейчас в основном у всех близки к минимальной и, не для кого не секрет, что законодательно установленный прожиточный миним далек от фактического прожиточного минимума. Для тех кто незнаком с потребительской корзиной — предлагаю )».

Если вы регент, то отстаиваете перед своим настоятелем права ваших хористов. Если нет возможности ежемесячно платить зарплату и хор поет бесплатно, то попросите у настоятеля вознаграждения для ваших певцов хотя бы к празднику Пасхи (или Пасхи и престольного праздника).

Если вы хористы, то помните, что ответственность на вас лежит большая в любом случае, и если вам она не под силу, лучше честно отказаться. Если вы получаете плату за свой труд, то благодарите Бога, и не забывайте платить десятину, если плата маленькая, то по возможности защищайте свои права перед настоятелем, но делайте это с уважением к священническому сану. Если все же приходится петь бесплатно, то приходится только ожидать награды небесной, которая нам всем очень-очень нужна.

1 Москва «Ковчег», 2003, стр. 279. 2 Там же, стр. 25. 3 Там же, стр. 30. 4 Там же, стр. 51. 5 Здесь и далее использованы данные приведенные Б. Б. Лебедевым в книге «История богослужебного пения. Учебное пособие», Полтавская епархия, г. Комсомольск, 2004 г. 6 Энциклопедия церковной жизни, стр. 393.

Если Вы заметили ошибку или неработающую ссылку - не поленитесь сообщить. Для этого достаточно выделить ошибку и нажать «Ctrl» + «Enter».

19 комментариев »

спасибо большое, очень интересно, информативно, разложено по полочкам.

Елена Анатольина

в ответ:

февраля 21, 2013 at 12:10 дп

Юлия! Приветствую Вас на блоге «В помощь регенту» и поздравляю Вас с первым комментарием. Жаль, что не успела подготовить обещанный подарок. Очень приятно знать, что статья была интересной — не зря старалась.

февраля 20, 2013 | 9:38 пп

мая 3, 2013 | 12:39 дп

Что сказать... Статья написанная Вами весьма правдиво отражает status quo. Улыбнула чеканная формулировка о.Олега о бесплатном пении, сам он по-видимому преподает и служит за идею. А вообще Вам, не хуже чем мне известны финансовые бесчиния отдельно взятых настоятелей, вкупе с карманными церковными советами и «откатанными» архиереями. Беда в том, что случаи эти не единичны, а превалирующи. Пою в Церкви 1989 года,и поверьте — ВСЕ ПОПЫ ЭКОНОМЯТ НА ПЕВЧИХ, даже на весьма небедных приходах, а тех, кто платит деньги на которые можно существовать, не бегая по трем работам — ЕДИНИЦЫ... Как-то в начале 2000-х заикнулись вместе с регентом хоть о минимальном повышении жалования, в ответ — разгоню хор и поставлю четырех бабулек, хай скрипят!.. Ладно, спасибо, благословите-простите и т.д. И когда какой-нибудь младостарец, едва вышедший из семинарии начинает рассуждать об алчности певчих, о том что мы — наемники а не делатели, лично у меня этот бред не вызывает уже никаких эмоций, даже отрицательных ибо не от большого ума сии глаголы. Знаю одного — приехал на приход, глаза горят, 6-ти часовые службы закатывал... Сейчас — четыре машины, и перевод в налик квартир, завещанных экзальтированными прихожанками... Перехватили в общем бизнес у свидетелей иеговых))) Ну а правильные слова с амвона говорить — это хоть сто порций, поучать — не мешки таскать. Вы абсолютно правы, говоря о Небесной Награде, без которой теряется весь смысл нашей доксологической деятельности, ведь наше пение, Богу, собственно ни к чему — Там поют Ангелы, и наше комариное пищание никогда и близко не сравнится с Их Воспеванием Творца. Но когда многократными обещаниями отделываются, лишь бы не дать кусок хлеба — девальвируется сам смысл высоких слов, делая их чем-то расхожим, далеким и непонятным для большинства певчих, большая часть которых — люди, как Вы правильно подметили, — семейные и обременены земными заботами.

З.Ы. Все вышесказанное — всего лишь моя точка зрения на процессы, затронутые Вами в статье. С уважением, Serge.

Елена Анатольина

в ответ:

июня 28, 2013 at 4:47 пп

Сергей! Благодарю за комментарий! Совершенно с Вами согласна. Именно поэтому и решила написать столь подробную статью. Ведь если хористы должны постоянно думать на какие средства жить, то понятно — они не будут, при всем своем даже большом желании, тратить много времени на репитиции. Результат: мозги хористов во время богослужения постоянно заняты мыслями о том как бы правильно попасть в ноты и прочесть слова (хорошо если еще на хоре имеется достаточное количество экземпляров нот и текста, а то бывают еще ряд ошибок вызванных элементарным «не увидел». Ни о какой молитве и речи быть не может. А как известно молитвенное настроение певчих передается и всем стоящим в храме. Поэтому как говорил первый президент Украины Леонид Кравчук «Маємо, що маємо».

И ладно еще когда приход бедный, и настоятель сам постоянно в поисках «хлеба насущного», а в остальных случаях — действительно обидно. А что касается народного хора, то на просторах интернета уже давно появилась басня о жадных настоятеля и любительских «хорах».

июня 25, 2013 | 4:03 пп

Как все это, к сожалению, верно. Я много лет пела во славу Божию. Приход бедный. Это было как раз в 90-е годы. Да и опыта было совсем мало. Не претендовала ни на что, лишь бы на клиросе терпели. Но прошло много лет. Сама теперь регент. Батюшка новый, молодой. Храм наш разрушенный востановил. О чем мы даже мечтать и не смели. И ни о какой плате даже не заикались. Храм восстанавливался очень интенсивно. Кругом нужны деньги. Параллельно строил и себе дом. Тоже понятно, жить где-то надо. Машину хорошую купил. Тоже понятно, семья, разъезды по делам. Но когда он купил белый джип, тут я сломалась... О стройке своего дома я уже молчу. Там одни ворота с золотыми павлинами чего стоят. В общем возмутилась я, правда не перед батюшкой, потому как не посмела бы, а перед певчими. Но батюшке в уши вложили. Стал он мне тайком давать в руку когда 25, а когда и меньше. А когда на праздник гостей много, то может и вовсе забыть. Тогда как мальчик-пономарь строго за каждую службу получал по 40 гривен. Да плюс внутриклиросные проблемы, в которые батюшка как настоятель не хочет вмешиваться. Разбирайся, мол, сама. Хор хорошо звучит и Аминь! Хочу уйти в другой храм. Просто певчей. Я об этом мечтаю. И не за деньгами. Хочется мира в душе. Но не могу никак решиться, а четкого благословения на это не надеюсь получить. Что делать? И есть ли на этот счет какие-либо правила в Уставе. Очень надеюсь получить ответ.

Елена Анатольина

в ответ:

сентября 17, 2013 at 5:43 дп

Людмила, благодарю за комментарий. Да, ситуация у Вас в принципе типичная, но у каждого она переживается своей личной болью. И главная проблема, к сожалению, заключается в нас самих: мы не умеем, когда нужно отстаивать свои права, права своих подчиненных - хористов, мы, как правило, терпим до последнего и еще чуть-чуть, а потом еще чуточку. И всё боимся сказать то, что нужно сказать. Почему? Потому, что нас никто этому не научил. Терпеть научили, а вот выражать свои чувства, отстаивать свои права - не научили. Лично я никогда в Уставе не встречала никаких правил, которые бы возбраняли регенту уйти на другой приход. А вот забота о правильном и благоговейном чтении и пении в храме входит в обязанности настоятеля согласно Устава.

Прежде чем уходить в другой храм - взвесьте все «за» и «против». Уход в другой храм не гарантирует мира в душе, даже если быть просто певчей. Прежде всего нужно поговорить с настоятелем, а для этого нужно сначала договориться о конкретном дне и времени беседы. Желательно письменно подготовить все вопросы, которые Вам необходимо обсудить с настоятелем. Так же заранее подумайте возможные варианты ответов на Ваши вопросы. Какие компромиссы для Вас приемлемы? На какие условия Вы могли бы согласиться? Вся беда состоит в том, что регентом Вы работаете, а

Но вы привели пример где Богоматерь давала деньги за пение. Тогда уж тем более хористы прочитав сей пример, скажут — Ну если и сама Богоматерь давала деньги, то почему же и нам на брать плату за пение в хоре?

Тогда как человек захочет подражать святым и кому? Если все приведенные вами святые, получали деньги?

Я могу понять атеистов, в хорах. А с ними я знаком. С них спрос совсем другой. Они ходят как на концерт. Сегодня поют на сцене, а завтра в Церкви. Церковь для них как очередной зал или сцена.

Но как же с верующими. Для которых Бог-Все. Жизни Подателю... А мы на столько мелочные, что за молитву, как за подвиг ради веры, как за добродетель и жертву, берем деньги.

В принципе статья хорошая. Но она, не хочу сказать лицемерная — но двойственная. Типа — брать деньги — ничего страшного, и не брать — то же самое. И то и то хорошо. И Богу служить, и Маммоне — оказывается можно одновременно. Таково мое впечатление. Конкретики нет.

admin

в ответ:

декабря 30, 2015 at 7:54 пп

Евгений, статья вовсе нелицемерная и не двойственная, как Вы пишите. Главная мысль статьи заключается в том, что брать деньги за пение вовсе не страшно, каждый человек достоин пропитания, страшно, если человек добывает себе пропитание незаконным путем: обманом, воровством, грабежом, ростовщичеством и прочими средствами, что называется «неправедным приобретением». Поэтому Богом было установлено со времен Ветхого Завета, а именно со времени переселения иудеев в землю обетованную, при разделе земли все колена Израильские получили в удел землю, кроме Левиина колена. Левиты должны были служить в храме и кормить их должны были все прочие 12 колен, отдавая деситину от всего дохода, от урожая зерна, плодов, овощей, от шерсти, от стад. В Новом Завете лишь было подтверждено это установление. Но, учитывая тот факт, что многие приходы только восстанавливаются, что настоятелю порой не просто найти спонсора, чтобы хотя бы крышу залатать, а большинство прихожан о десятине едва ли слышали, а платят так и вообще единицы, то совершенно очевидно, что многие хористы вынуждены петь во славу Божию. Последствия такого пения очевидны: не получается посещать все богослужения, которые совершаются в храме, собрать на спевки полный состав, также не получается, поэтому о благолепия пения говорить не приходится. Но хористы вовсе не обязаны петь бесплатно. Чаще всего это их добровольный шаг, обычно размышляют при этом так: «Я много лет в храм вообще не ходил, да и сейчас грехов хватает, десятину тоже не плачу, так буду хотя бы что-то делать по силе для храма, ну, например, петь».

По Вашей же логике, Евгений, получается, что брать деньги за пение грешно. Но тогда и священники должны в храме служить бесплатно — ведь их служение — это и есть молитва. Тогда за какие средства они будут жить? Или будут ходить на работу в других учреждениях и там получать зарплату, а в свободное время заниматься богослужением? Да, мы знаем, что хотя, Христос и заповедовал апостолам кормиться от своих чад, но апостол Павел, например, старался ни у кого ничего не брать, а благовествовать безвозмедно, зарабатывая себе на жизнь шитьем палаток. Также известен пример архиепископа Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), который будучи архиереем, продолжал работать хирургом. Но это ведь исключения из правила, которые всего лишь подтверждают наличие правила, а не отменяют его.

Каждый сам для себя решает, как заработать себе спасение души (хотя это настолько великий дар, что его невозможно заслужить никакими трудами, и все мы надеемся лишь на милость Божью) бесплатным пением, или же милостыней, или же борьбой со своими грехами, или же всем вместе по чуть-чуть. А работа Маммоне — это совсем о другом, это о том, когда человек целью своей жизни видит только постоянно увеличение богатства. Человека же который не заботится о своем пропитании сочтут скорее всего безумным или как раньше это называли — тунеядцем. А это — тоже грех.

Евгений в ответ:

января 30, 2016 at 8:51 пп

Интересно почему все, и в частности Вы используете именно этот стих -"Трудящийся достоин пропитания", в качестве ответа?

Вы сами написали, что Ап. Павел зарабатывал шитьем палаток. Вот и ответ. Служение Богу — бесплатно, а «...трудящийся достоин пропитания» — это о труде своими руками, на работе, а не в храме петь. Вот о каком труде говорил Павел. А не от служения нашему Отцу брать деньги.

Ведь мы не требуем денег от матери, когда говорим ей — Спасибо за вкусный обед. А за слова — «Благодарю Господи» в храме-мы почему-то должны брать деньги. И не стыдно?

А почему не вспоминаете слова — «То что даром получили, даром и отдавайте?»

Ведь мы получили ДАРОМ от Бога талант петь, но «возвращая» его Богу, то есть прославляя Его, Его же даром (талантом), мы требуем деньги. Не эгоизм случайно?

Вы написали — что и священники должны служить бесплатно, иначе на какие деньги они будут существовать?

Так все сие ДАВНООО сказано, показано и дано в пример будущим священникам, в Библии. Святая десятина. Все Апостолы платили десятину.

Да, Вы правы, что многие из прихожан не слышали о десятине. Как говорят — каков поп таков приход. Что ему мешает учить народ? А что мешает народу самому взять Библию и прочитать? Главное о том, через какое плечо свечку передавать знают, и какому Святому о болезнях почек молиться тоже знают. А слова Бога нашего в глаза не видели. Но суть не в том.

Пусть священники введут Святую десятину, и все встанет на свои места. И забудут они как брать деньги за крещение, бракосочетание и т. д. Одна симония.

Бог даром нам дал ВСЕ, и мы ДАРОМ должны отдавать, и Ему и людям.

Мы получили знания о Христе даром? Получили. Вот и отдавать его, мы должны другим людям даром. То есть проповедовать.

Священники получили благодать ДАРОМ благословлять и бракосочетать людей? Да. Тогда пусть и не берут деньги. Бог им дал Святаго Духа, Благодать, Совершать Таинства, а они продают Благодать за деньги. Вам сии моменты ничего из Библии не напоминают?

Вы написали, что работа Маммоне — когда человек целью своей жизни видит ТОЛЬКО постоянное увеличение богатства — Тут вы не правы. Иисус сказал, что не возможно служить Богу и Маммоне. (там стоит союз «И») То есть, который пытается служить и Тому и другому, а не ТОЛьКО одному Маммоне как Вы указали.

Так что можно быть и священником и примерными мирянином, и пытаться служить Маммоне.

И еще с чем не согласен.

Вы пишете.

«Человека же который не заботится о своем пропитании сочтут скорее всего безумным или как раньше это называли - тунеядцем.»

Вы называете человека не заботившегося о пропитании — тунеядцем.

А Иисус Христос, говорит прямо противоположное Вам.

Мф.6:25 «Посему говорю вам: НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ для души вашей, что вам ЕСТЬ и что пить, ни для тела вашего, во что одеться.»

Какое мне дело за кого меня мирские люди сочтут? Мы не от мира сего. 1Кор. 3:19

«Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом...»

Так что Ваши слова меркнут пред Словом Нашего Отца.

Прежде же ищите Царствия Божия, и не заботьтесь о еде и питье, все сие нам даст Господь. На Него надо рассчитывать.

1Петра. 5:7 «Все ЗАБОТы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.»

Нигде Бог нас не призывает заботится о еде, одежде и питье. А Вы говорите, что такой человек тунеядец.

Вы уж простите, просто я сам давно не могу решить сей вопрос. И совесть очень терзает. А ответ ОДИН не могу получить. Один священник — «Не бери ни в коем случаем». Другой — Можешь и брать, мы же берем. А кому верить-то???

А Истина-то одна. У Бога нет двух мнений. Или Правда или ложь, или Убивать или не убивать. Или блуд-или чистота. Нету такого-"аааа можно и так и так."

Спаси нас всех Христос!!!

Славу Возсылаем: Отцу и Сыну и Святому Духу.

admin

в ответ:

февраля 5, 2016 at 10:25 дп

Евгений, видимо Вы не совсем внимательно читали статью, раз у Вас остались неясности.

«Трудящийся достоин пропитания» сказано Христом своим ученикам не о работе, а о деле евангельской проповеди. В статье я писала, что в Ветхом завете было отделено колено Левита на служение Богу. Этому колену не была дана в удел земля, если не считать 10 городов в разных коленах, которые принадлежали левитам. Левиты должны были полностью себя посвятить служению Богу, а питаться должны были от десятины, которую должны были платить все колены Израилевы. То есть от десятины питались не только священники, потомки Аарона, а все левиты, и певцы, и сторожа, и служащие при храме. Но левиты из своей доли должны были также отделять десятину непосредственно священникам. Это установление позволяло им всё свое время посвящать служению Богу.

Приводя в пример ап. Павла, я говорила о том, что это исключение, ведь за других апостолов не говорится о том, что они ничего не брали от учеников и жили своими трудами. Также стоит заметить, что ап. Павел был девственником, а значит у него не было семьи. Думается, не стоит объяснять, что отдельно взятому человеку для пропитания требуется на много меньше, чем для семьи.

Священное Писание неоднозначно, иначе не было бы столько сект. Поэтому пытаясь понять Слово Божие, мы обращаемся к толкованию св. отцов. Можете посмотреть как они толкуют приведенные Вами стихи и .

Что касается лично Вас, то здесь дело Вашей совести. Хотите петь бесплатно, пойте во славу Божию. Ведь мы и сами десятину не всегда платим, так хоть потрудимся во славу Божию. А если берете плату за пение, то — не испытывайте никакого чувства вины по этому поводу, так как это установление Божие. Тем более недопустимо бегать из одного храма в другой, потому что там платят больше — вот это как раз будет служение маммоне. А, вообще-то, все недоумения относительно духовной жизни нужно решать со своим духовным отцом.

декабря 19, 2015 | 1:10 пп

Екатерина:

января 13, 2017 | 8:21 пп

Регент (лат. Regens — правящий) — руководитель церковного хора. Профессия подходит тем, кого интересует пение, музыка и религия (см. выбор профессии по интересу к школьным предметам).

В православных храмах церковные службы сопровождаются пением. Регент — это человек, который управляет церковным хором. Подбирает певчих, выбирает какие аранжировки песнопений исполняются хором.

Главная задача регента — гармоничное звучание певчих во время службы. Музыка помогает молиться в храме, настраивает и успокаивает. Во время службы регент задает тон песнопения, регулирует темп и помогает хору петь слаженно, красиво, в соответствии с моментом богослужения.

Особенности профессии.

Регент дирижирует и поет, у него хороший музыкальный слух, он знает построение службы и порядок исполнения музыкальных произведений. Обязательное условие — быть православным христианином. Для работы регент должен получить благословение настоятеля.

Важно настраивать певцов на молитвенное пение, поддерживать, ведь служба идет от нескольких минут до 8 часов. В задачи регента входит правильное распределение голосов, репетиции. Иногда в хоре складываются сложные отношения и тут пригодится способность вовремя заметить и погасить конфликты. Для развития хора нужно организовать обучение начинающих певцов.

Плюсы и минусы профессии.

Плюсы

Это востребованная профессия, регентов не хватает, особенно в районных центрах России. В каждом храме есть регент, иногда несколько, если службы идут постоянно.

Регент — уважаемый человек в храме.

В иерархии церковной службы занимает место после священнослужителей.

Служа Богу, добиваясь гармоничного пения, регент может испытывать очень сильные эмоции, радость и удовлетворение.

Минусы

У регента ненормированный рабочий день.

Зарплата может быть низкой.

Важные качества

У руководителя церковного хора 3 важных качества: крепкая нервная система, уверенность в себе и умение быстро реагировать на внешние раздражители. Богослужение идет в быстром темпе, задача регента сконцентрироваться на действиях священнослужителей. Православные службы могут идти от нескольких минут до нескольких часов, все это время регент должен быть предельно сконцентрирован.

Профессиональные навыки и знания

- Музыкальное образование

- Умение петь

- Знание правил православных богослужений

- Чтение на церковно-славянском языке

- Управление хором

- Подбор репертуара

- Обучение начинающих певцов

- Умение настроить коллектив на продуктивную работу.

Где учиться на регента

Для регентования мало музыкальных знаний и умения дирижировать. Требуется понимание православия, знание Священных Писаний и вовлеченность в церковную жизнь. Для поступления требуется музыкальное образование.

Обучение состоит из двух составляющих: духовной и музыкальной.

Духовная — изучение Библии и правил построения церковных служб, истории Церкви. Музыкальная — изучение мелодий православных песнопений, постановка рук, умение слышать звучание хора со стороны, задавать тон для разных голосов.

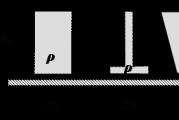

Моя должность в храме называется регент (от лат. управляющий), т. е. руководитель церковного хора, который является уставщиком над певчими, задает им тон и подает знаки рукой (или руками) для согласного пения.

Раньше это место занимал головщик, который никогда не дирижировал, он первым начинал пение, задавая тем самым и тон, и темп, и характер звучания песнопения, а хор вступал со второй фразы, продолжая пение головщика.

Почему я не головщик?

Почему я не головщик? Потому, что в современной Церкви царит, к сожалению, другая система пения.

Головщики были в Православной Церкви в те времена, когда:

- богослужебное пение представляло собой весьма стройную систему и включало в себя не только слышимое пение, но и знание точных законов соединения движения сердца с движением голоса;

- когда богослужебное пение объявлялось особой дисциплиной тела, души, духа;

- когда правильная духовная жизнь провозглашалась причиной и условием правильно построенной мелодии, а певчий должен был стать неким инструментом Святаго Духа, а пение – богословием в звуках;

- когда богослужебные песнопения не сочинялись композиторами, а являлись плодами молитвенного подвига монашествующих (к примеру, многим известен нерукотворный гимн Пресвятой Богородице «Агни парфене», который пропели ангелы во сне святому Нектарию Эгинскому, записавшему мелодию и все 24 стиха этого гимна).

В результате обрыва традиций сегодня многое утеряно, а система богослужебного пения оказалась вытесненной музыкой, большей частью композиторской, что наблюдается даже во многих монастырях; да и на клирос, в церковный хор приходят люди зачастую невоцерковленные, что сказывается на качестве служб.

Что я считаю важным в церковном пении

В таких условиях меня как регента заботят три главных аспекта:

- стилистика самих песнопений, которые руководитель хора свободно выбирает по своему усмотрению из огромного количества доступных сегодня нот;

- характер, манера исполнения песнопений;

- внутреннее состояние поющих, осознание ими мировоззренческого, исповедального, духовного содержания каждого музыкального элемента и каждого слова, осознание того, что сам процесс исполнения является следствием и проявлением определенно настроенного человеческого духа.

В подборе репертуара руководствуюсь тем, чтобы песнопения как можно меньше давали возможностей певчим демонстрировать свои голоса. У Блаженного Августина в «Исповеди» сказано: «Когда со мною случается, что меня трогает больше пение, нежели то, что поется, то я признаюсь, что я тяжело согрешаю, и тогда желал бы и не слышать поющего».

О том же говорит свт. Иоанн Златоуст в одной из своих бесед: «Слуга Христов должен петь так, чтобы приятными были слова, которые он произносит, а не голос его».

В одном из писем архимандрита Иоанна Крестьянкина к духовным чадам нашла такие строки: «…пение профессиональное редко несет в себе живой, до Господа доходящий глас. Сердце надо иметь обращенным к Богу. Только тогда никто на пение и внимание не обратит, но все устремятся за вами к Богу».

Что касается манеры исполнения, то у нас есть 75-е правило Шестого Вселенского Собора (VII в.), которое никто не отменял. Святые отцы постановили: «Желаем, чтобы приходящие в Церковь для пения не употребляли бесчинных воплей, не вынуждали из себя неестественного крика, и не вводили ничего несообразного и не свойственного церкви: но с великим вниманием и умилением приносили псалмопения Богу, назирающему сокровенное. Ибо Священное слово поучало сынов израилевых быти благоговейными».

Вот ключевое для нас слово – благоговейно всё надо петь в Церкви. Один человек недавно сказал: стоял на службе в одном из наших храмов, молился, вдруг сопрано как заверещит, хотелось убежать, молитва разрушилась. Надо помнить, что Церковь – это не концертный зал и не театр, а молитвенное собрание верующих. В храме эмоциям не место, иначе духовность заменяется душевностью. Некоторые прихожане тоже иногда грешат этим, когда во время пения «Символа веры» или «Отче наш» стараются перекричать других и даже хор.

О дисциплине в церкви

Для меня важен и вопрос о дисциплине в церкви, о благочинии певчих на хоре и клиросе. Певчие у нас зачастую считают, что их назначение не молиться, а исполнять певческую работу, во время которой можно вести себя довольно свободно, допуская во время чтения чтеца праздные разговоры, шутки, даже смех, ведя переписку или переговоры по сотовому телефону. В некоторых храмах во время Шестопсалмия даже выходят покурить. Моменты чтения воспринимаются как перерыв в работе.

В церковный хор должны идти не просто профессионалы, желающие попеть за определенное вознаграждение, но и дорожащие Церковью и чтущие её святость. Надеюсь, что в нашем храме Господь собрал именно таких людей на клиросе. Я их всех очень люблю и каждый день поминаю о здравии на утренних молитвах, заказываю за них службы по праздникам и когда болеют.

Все наши певчие периодически участвуют в таинстве исповеди, принимают Святое причастие. Перед началом каждой службы мы просим друг у друга прощения, благословения. На репетициях-спевках молитвенно обращаемся за помощью к нашим храмовым святым, к покровителю уральских певчих свщмч. Вячеславу Невьянскому, а также к покровителю всех певчих прп. Роману Сладкопевцу.

«Десять заповедей для идеальных певчих»

- По дороге в храм твори молитвы (в том числе молитву идущего в церковь «Возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем…»).

- Во время богослужения внимай словам молитв и Священного Писания, не допускай посторонних разговоров (кроме тех замечаний и указаний, которые необходимы по ходу службы); ум возводи на Небо.

- Помни о великой ответственности певчих перед Богом и людьми – нашими устами прихожане возносят к Богу молитвы.

- В основу ангелоподобного пения в храме положи для себя принцип: «Бога должно воспевать не голосом, но сердцем». Прилагай все свои силы так, будто это твоя последняя служба.

- Не приступай к пению в гневе, раздражении или не простив ближнего.

- Соблюдай по возможности все посты, в том числе среду и пятницу.

- Приступай ко Святому Причащению не реже 4-х раз в год, т. е. в каждый из постов (а лучше раз в месяц), чтобы иметь духовное подкрепление и не стать врагом Христу.

- Внешним видом соответствуй облику православного человека. Женщинам: юбка до щиколоток или ниже колен без глубоких разрезов, рукава не выше локтя, ноги прикрыты гольфами или носками.

- Помни заповедь «Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся». Признавай достоинства других и будь снисходительным к недостаткам и немощам других.

- Следуй во всех обстоятельствах совету прп. Амвросия Оптинского: никого не осуждай, никому не досаждай и всем свое почтение выражай.

С любовью ваш регент»

А вообще клирос у нас очень дружный.

Одна из певчих Анастасия Пронькина (это моя дочь) написала стихотворение .

Вот это стихотворение:

«Любимому клиросу посвящается…»

Эпиграф:

«Друзья мои, прекрасен наш союз! (Пушкин)

«Надеюсь, регент мне поставит плюс!» (автор)

Вы послушайте, ребята,

Сей папирус вам поведает

Про наш прекрасный клирос:

С чувством юмора у всех у нас в порядке,

Потому что начинаем день с зарядки.

Не с зарядки белого смартфона

И не пресловутого айфона,

А с зарядки голоса и слуха,

Чтобы не страдало чьё-то ухо,

И простим неправильную ноту,

(Если вдруг медведь вам наступил на «что-то»),

Ну, а если вдруг придется туго, —

Бережно плечо подставим другу.

Есть у нас диван, электрочайник,

Ну, а если в пении вы «чайник», —

Подливать не будем кипяточку…

Вот ещё б найти для рифмы строчку!

Ах, друзья мои, люблю вас очень!

Станислава Пронькина, короче.*

*«Сие слово зде допущено для рифмы пущей» (А.С.Пушкин)

В дальнейшем на своей страничке планирую поговорить о том, что такое богослужебное пение, что включает в себя это понятие и почему вообще в храме необходимо пение.

Евгений Сергеевич Кустовский – регент московского храма во имя Трех Святителей Вселенских Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Окончил Московское хоровое училище имени Свешникова, дирижерско-хоровой факультет консерватории, аспирантуру института им. Гнесиных. С 1996 года руководит созданными им же при храме Московскими православными регентскими курсами (МПРК).

МПРК известны своей активной издательско-просветительской деятельностью. Е.С. Кустовский – редактор и составитель многочисленных богослужебных сборников. На интернет-сайте МПРК http://kliros.ru/kust/kust.html находится богатое нотное собрание обиходных песнопений, а в интернет-сообществе “Клирос” общаются православные регенты практически со всего мира.

– Евгений Сергеевич, Вы учились в Консерватории. Почему Вы не связали свою судьбу со светской музыкой, почему стали регентом? Как сложилось так, что Вы пришли на клирос?

Когда я учился в консерватории, то примерно к третьему курсу начал серьёзно задумываться о том, чем я буду заниматься после ее окончания. Конечно, я получал образование и квалификацию по полной программе. Больше, чем мне давали там, мне бы не дали нигде. Но почти все выпускники консерватории дружными рядами шли работать в рестораны, в дома звукозаписи, педагогами по сольфеджио в музыкальных школах или, в лучшем случае, в училищах. И только единицы продолжали работать как дирижёры.

Я стал спрашивать – не риторически самого себя, а педагогов, студентов, – для чего консерватории выпускают каждый год 20 отточенных специалистов, которые потом работают не по специальности? Ведь никто же не выпускал по 20 хоров для каждого из дирижёров. Получалось, что заведомо выпускали человека безработного, либо человека, который будет работать где-нибудь ещё, но только не дирижером. На такие вопросы я получал разного рода ответы, начиная с “не лезь не в своё дело” и заканчивая партийными комсомольскими утверждениями, что меня ждёт некий город Ош, в котором вообще ни одного дирижёра-хормейстера нет, что я закончу и поеду туда и буду там работать по распределению и поднимать хоровую культуру киргизского народа.

– Вы учились на дирижерском факультете?

Да, на дирижёрско-хоровом. Меня с седьмого класса хорового училища учили дирижировать. Но кем – так и не сказали.

В общем, ответа на свой вопрос я так и не нашел. Сейчас я понимаю, что тогда мне никто и не мог сказать правды. А правда заключалась вот в чем: дирижёрско-хоровое отделение консерватории, в то время, когда оно только появилось – это было высшее отделение по подготовке дирижёров не только светских, но и церковных хоров. Это была верхняя надстройка над Синодальным училищем. А спрос на регентов высшей квалификации был в России огромный. В советское время об этом забыли, и получилось так, что дирижёрско-хоровое отделение консерватории продолжало функционировать в полном объёме, а вот регентского не было, потому что в Москве к этому времени действовали всего 42 храма.

Но я этого не знал. Я тогда не был церковным человеком. И что поют в церкви, кто поёт в церкви, меня не интересовало. Меня просто интересовал вопрос, зачем мы нужны, кто для меня сформирует хор из 20 человек, дождавшись, когда я закончу учиться. Вопрос элементарный, очевидный, просто я его начал задавать раньше других. Другие стали задавать его себе на 5-м курсе и пытались устроиться руководителями самодеятельных вузовских хоров, но такие должности по Москве были заняты. В общем, меня эта ситуация очень угнетала. К сожалению, не дал ответа даже мой педагог по дирижированию, глубоко верующий человек, который был консультантом Матвеева по церковному пению, – Василий Федорович Балашов. Он, как и все лучшие педагоги, был по необходимости членом партбюро. Конечно, он ничего не мог сказать.

Тогда я принял очень непопулярное решение. Я решил больше не заниматься дирижированием. К тому времени я уже занимался фольклористикой у профессора Консерватории А.В. Рудневой и по ее рекомендации просто перевёлся на фольклорное отделение в Гнесинский институт. Никто не мог понять, зачем я это сделал. А я уже понимал, что нет такой профессии – дирижёр, если у него нет хора. А фольклорист – есть.

– В фольклористике могло найтись дирижёрское применение? Там была востребованность?

– Нет. Хором управляет запевала, и не руками, а голосом.

– А почему вы тогда ушли туда? Получается, что дирижер – это не специальность?

– Буквально так. Вне хора это не специальность. Ну, как, например… боксер. Без соперника он уже не боксер, а, скажем, мастер по борьбе с тенью. Или артист балета, исполняющий роль боксера.

Я на много лет ушёл из дирижирования – 7 лет работы в Союзе композиторов, старший научный сотрудник фольклорной комиссии, командировки, статьи, научная работа, аспирантура в Гнесинском институте. Но вот во время учебы в аспирантуре я попал на клирос…

Это получилось случайно. Одна девушка из ансамбля сказала, что её брат уходит в отпуск и нужен человек, который умеет читать ноты. А у меня как раз был финансовый кризис: я учился в аспирантуре и получал мизерную зарплату, жена была беременна второй дочерью, работать мне, как аспиранту, не разрешали. И я пошёл просто подменить человека – ну а что, подумаешь попеть с листа… да запросто!

Но на клиросе я увидел, что поют и регентуют там совершенно не ангелы, а такие же музыканты, как и я, но с важным преимуществом: они свободно владеют кругом своих напевов, которому меня не учили нигде – ни в училище, ни в консервотории, ни в аспирантуре. Пришлось осваивать на ходу.

Я втянулся в это дело, стал петь, затем регентовать… и вот тут-то педагоги моего славного Гнесинского института меня на клиросе и увидели.

– А Вы не боялись?

– Боялся. Из-за клироса я не защитил диссертацию. Это был уже конец 1982 года: поэтому меня уже не выгнали из ВУЗа, не расстреляли. Но почему-то вдруг оказалось, что аспирантура не для меня: часов для меня нет, моя тема не очень актуальна… и так далее. Я особенно не расстраивался, тем более, что после того, как закончил аспирантуру, уже не вернулся в госсистему, а оставался на клиросе.

– А как произошло так, что Вы остались на клиросе? Вот Вы пришли один раз попеть…?

– У Курта Воннегута есть фантастическая повесть: на далёкой планете живет отшельник, о Земле ему напоминает только случайно найденая в пустыни железяка – пружина от обломков корабля, которую он носил на шее. Точил её, шлифовал, полировал как амулет. Затем на эту планету опустился потерпевший крушение корабль, и когда появился реальный шанс улететь, выяснилось, что у корабля нет самой главной детали, ключа зажигания. И вдруг выяснилось, что железяка-амулет и есть ключ зажигания.

То же и у меня. Встав на клирос, я почувствовал (понял позже, а почувствовал именно тогда), что все, чем я занимался – совершенно разнородные специальности и увлечения, исключающие друг друга, которые я ставил как альтернативу одно другому, – они все явились слагаемыми того, что нужно на клиросе. У меня сильнейшее дирижёрское образование (училище, консерватория), я фольклорист, причём не просто фольклорист-теоретик (к тому времени было развито фольклорное движение поющих фольклористов – я совместно работал с Покровским, другими ансамблями). Это значит, что я мог услышать напев, понять его как напев и дальше петь с любым текстом. Вот это и есть природа церковного обихода.

В довершение к этому «букету» у меня был коллектив в таком жанре как авторская песня. На Биофаке МГУ был ансамбль «Скай», опыт работы с которым научил меня очень неплохо аранжировать бардовские песни для квартетного исполнения.

И вдруг всё это вместе сошлось в церковной музыке: КСП и консерватория, фольклористика и дирижирование. Опыт работы с малым коллективом, с ансамблем, с квартетом, опыт вхождения в напев и развертки его в новом тексте. В результате тот путь, который люди проходят годами, у меня занял месяц. Вся клиросная специфика оказалась мне знакома по различным до-церковным профессиям. Ключ подошёл! Вдруг оказалось, что есть область, в которой все мои знания являются востребованными.

Такого «парада планет» нарочно не придумаешь. Надо быть слишком умным человеком, чтобы наметить себе долгосрочную жизненную программу: я буду заниматься тем-то и тем-то, чтобы получить регентскую квалификацию. Я бы не додумался. Но так получилось. Когда я пришёл на клирос, то просто почувствовал: больше мне нигде ничего не нужно, а здесь нужно все.

– А что происходит в храме, Вы уже понимали?

Нет. В храм я впервые пришел на два месяца раньше, чем на клирос. Первое мое впечатление стало константой, точкой отсчёта. То есть всё, что делает хор – правильно. Правильно, что мы поём 1-й глас, что он состоит из таких-то мелодий, что на шестопсалмии надо выйти покурить (смеется. – прим. ред). Правильно и то, что мы здесь для того, чтобы зарабатывать деньги и петь красивую музыку. Моим первым хором, одним из лучших в Москве, руководил Николай Сергеевич Георгиевский – до недавнего время он был регентом первого клироса России, в Храме Христа Спасителя. А в то время Н.С. Георгиевский регентовал в храме Рождества Богородицы во Владыкино. Это был концертнейший хор. Вся лучшая музыкальная литература: Бортнянский, Кастальский, Гречанинов, Никольский – все это было наше. По 4 человека на партию, хор 16-20 человек, с солистами. Такова была первая, «нулевая» точка отсчета. Я думал, что служба – это некая изысканная форма концерта, в котором сосуществуют сразу несколько видов искусств: художественного хорового пения, художественного чтения, и все это подчиняется определённому сценарию (Всенощная, Литургия). И я долго пребывал в уверенности, что так и должно быть. Но впервые мои убеждения пошатнулись, когда меня попросили помочь на клиросе, где нет баса, и я пришёл и увидел, что, оказывается, все можно спеть очень просто. И никто не ругает за то, что хор не поёт известных композиторов, которых, как я думал, обязательно нужно петь на богослужении. И я понял, что богослужения могут совершаться на противоположных уровнях: с одной стороны можно сделать роскошный концерт из произведений композиторов, с другой стороны – вообще не спеть ни одного авторского опуса, а спеть все на «двух аккордах». При этом служба не перестает быть службой.

Добрый десяток лет пения и регентования в разных храмах позволил мне сделать сравнения и понять, что, оказывается, можно за всю службу ни разу не вынуть ноты и при этом не испортить ничего. И что нет в службе таких эпизодов, которые обязаны быть сверхсложными или сверхкрасивыми. У самой службы нет такого требования. У службы есть требование уметь говорить языком гласов . Потому что номер гласа в уставе записан, а, например, что в Великий четверток надо петь «Вечери Твоея тайныя» именно Львова – там этого нет. У этого песнопения есть свой собственный 6-й глас. И существуют несколько традиций, не авторских, обиходных, в которых этот 6-й глас может быть более длинным или более коротким.

– Евгений Сергеевич, расскажите о своём воцерковлении. Вот вы пришли на клирос…

– Так получилось, что крестился и познакомился со своим духовником двумя месяцами раньше, чем стал певчим. В одной из первых бесед с о. Владиславом я спросил у него: как же так, у меня своя дорога, я пишу диссертацию, у меня уже есть имя, по России известное…что же, мне всё это бросать?

– Чего, – говорит, – ты мне заладил моё-моё, своё-своё . Ты музыкант?

– А ты что, сам стал музыкантом? Что, слух сам себе развил?

– Нет, слух у меня с рождения.

– А, значит всё-таки не сам. А что ты сам-то?

Думаю, действительно, а что я сам-то? Слух себе развил не я, музыкальную память – тоже. Моего ничего…

– Тебе Господь дал?

– Пора отдавать.

И решил отдавать… вот до сих пор отдаю .

– А потом Вы пробовали заниматься церковной музыкой в Гнесинке?

– Нет, как раз наоборот. Я отовсюду ушел. Ушёл на клирос. И стал в одном хоре петь, в другом регентовать, в третьем снова петь, в четвёртом опять регентовать.. 10 лет я прыгал из хора в хор в качестве типичного наёмного певчего-регента. Певчий правого хора – регент левого, в одном храме на буднях – в другом на праздники… Десятка два храмов я пробежал тогда. Это нормально. Сейчас тоже полно народа, который прыгает из храма в храм с не меньшей интенсивностью. У меня появился редкий для певчего опыт сравнения стиля богослужения в разных храмах Москвы. Человек, который служит всё время в одном храме, только понаслышке знает о том, как богослужение совершается в другом храме. А я собственным опытом прошел этот путь, мне дал Господь возможность увидеть разные варианты – от сильнейших сокращений до отсутствия всяких сокращений, от получасовых до многочасовых богослужений.

И вот, когда я уже был опытным правохорным регентом, о. Владислав получил место в Подмосковье и начал создавать свою собственную общину. И он меня пригласил… не то, что бы пригласил – у нас с ним немного иной тип отношений – поставил к себе на клирос. Тогда я навсегда бросил наёмную работу.

Я стал открывать для себя совершенно новый тип хора: хор=община . В представлении иных регентов и певчих общинный хор – это что-то такое: стоит один лапотно-бородатый дяденька, который с избытком благочестия делает безграмотные движения руками и фольклорным голосом орёт что-то среднее между пятым и шестым гласом, а все прихожане подвывают ему, нестройно, с запозданием. Получается каша из полузнакомых слов, которые кто-то знает, кто-то не знает, все путаются, сбиваются…

…и вдруг оказалось, что общинный хор может состоять из 4-5 довольно молодых человек, с высшим образованием, которые хорошо читают ноты с листа, могут петь нормальными академическими голосами. Их надо было просто найти в этой общине, дать им представление о том, как звучит какой глас, собрать их вместе и уже дальше не отпускать. По квалификации этот хор был совершенно не хуже, чем тот, который был у меня раньше, а через несколько лет на каждой воскресной службе на клиросе пели 15 человек.

Помню, кто-то из музыкантов меня недавно упрекал, что я деградировал: был музыкантом-профессионалом, а скатился до «бабулькиного» пения. Я думаю, есть люди, которые никогда не поймут, что умение сделать что-то просто , не потеряв при этом качества – это не деградация, а наоборот. Но я говорю не для того, чтобы их переубедить. До этого надо дойти, как дошёл Бортнянский, который, имея опыт писания изысканнейших концертов, для службы написал простые ирмосы Покаянного канона на 5-ти аккордах, увидев в этой простоте то необходимое состояние, которое возможно только на Великом Повечерии 1-й седмицы Великого Поста. Это понимание приходит к людям уже после того, как они поднимались на вершину музыкальных дел во всех отношениях. В одном «Аминь»… Впрочем, позвольте процитировать Алексея Пузакова, одного из лучших исполнителей Рахманинова, регента храма Николы в Толмачах. Он написал в гостевом альбоме Регентских Курсов: «Аминь – самый главный звук. Слышать его – быть регентом». У него концертный хор. Обычно я говорю это с осуждением, но здесь я делаю поправку – он служит в храме, где это востребовано. Это не тот храм, где был бы уместен строго аскетический стиль древнего пения, или простого пения. Стиль – это все вместе: пение хора, архитектура храма, традиции богослужения. То, что уместно в одном храме, будет совершенно неуместно в другом.

И еще я понял, что надо искать «золотую середину» либо в наиболее развитых проявлениях обихода, либо в творчестве тех композиторов, которые дошли до одной важной мысли: лучший способ писать церковную музыку – это подражать обиходу в силу своего таланта. То есть писать то, что органично сочетается с обиходом, а не противопоставляется ему. Таких композиторов было достаточно и в 19 и в 20 веке: Аллеманов, Фатеев, Азеев, Туренков и даже Кастальский, который, как выяснилось впоследствии, не только писал изысканные произведения, но и умел очень своеобразно обрабатывать обиходные напевы. Он доказал это своей бессмертной работой «Пособие по выразительному пению стихир», которое переиздано силами Курсов при помощи о. Михаила Фортунато.

У меня есть на этот случай несколько мыслей по поводу пения хора:

Чем отличается хороший хор от плохого? Не тем, что хороший хор поёт Рахманинова, а плохой – 6-ой глас, а тем, что плохой хор поёт Рахманинова, как 6-ой глас, а хороший хор поет 6-ой глас, как Рахманинова. Важно не что, а как . Расположение гласа, расположение аккорда очень вариантно: его можно свернуть в трёхголосие, а можно по всем правилам широкого расположения развернуть до шестиголосия. Например тропарь Рождеству Христову, 4-й глас, в гармонизации Кастальского – это вообще «симфония»! Если поет большой хор, то не надо натягивать на него квартетные расположения, и наоборот: не надо пытаться спеть сложный многоголосный опус Гречанинова квартетом. Тут нужно соответствие динамики и выразительности пения со следующими условиями: где, в какой день и с каким хором ты служишь.