Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей. Теорема гаусса Т гаусса

Для полноценного описания электростатического поля заданной системы зарядов в вакууме достаточно экспериментально подтвержденного закона Кулона и принципа суперпозиции. Но при этом существует возможность свойства электростатического поля охарактеризовать в ином обобщенном виде, не опираясь на утверждения касательно кулоновского поля точечного заряда.

Зададим новую физическую величину, описывающую электрическое поле – поток Φ вектора напряженности электрического поля. Предположим, что в пространстве, содержащем заданное электрическое поле, имеется некая достаточно малая площадка Δ S .

Определение 1

Элементарный поток вектора напряженности (через площадку S) – это физическая величина, равная произведению модуля вектора E → , площади Δ S и косинуса угла α между вектором и нормалью к площадке:

Δ Φ = E Δ S cos α = E n Δ S.

В данной формуле E n является модулем нормальной составляющей поля E → .

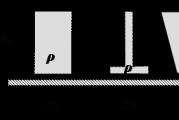

Рисунок 1 . 3 . 1 . Иллюстрация элементарного потока Δ Φ .

Пример 1

Теперь возьмем для рассмотрения некую произвольную замкнутую поверхность S . Разобьем заданную поверхность на площадки небольшого размера Δ S i , рассчитаем элементарные потоки Δ Φ i поля через эти малые площадки, после чего найдем их сумму, что в итоге даст нам поток Φ вектора через замкнутую поверхность S (рис. 1 . 3 . 2):

Φ = ∑ ∆ Φ i = ∑ E m ∆ S i

Когда речь идет о поверхности замкнутого типа, всегда используется внешняя нормаль.

Рисунок 1 . 3 . 2 . Расчет потока Ф через произвольную замкнутую поверхность S .

Теорема или закон Гаусса для электростатического поля в вакууме является одним из основных электродинамических законов.

Теорема 1

Поток вектора напряженности электростатического поля E → через произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, расположенных внутри этой поверхности, деленной на электрическую постоянную ε 0 .

Уравнение Гаусса имеет вид:

Φ = 1 ε 0 ∑ q в н у т р

Доказательство 1

Докажем указанную теорию: для этого исследуем сферическую поверхность (или поверхность шара) S . В центре заданной поверхности расположен точечный заряд q . Любая точка сферы обладает электрическим полем, перпендикулярным поверхности сферы и равным по модулю:

E = E n = 1 4 π ε 0 · q R 2 ,

где R является радиусом сферы.

Поток Φ через поверхность шара запишется, как произведение E и площади сферы 4 π R 2 . Тогда: Φ = 1 ε 0 q .

Следующим нашим шагом будет окружение точечного заряда произвольной поверхностью S замкнутого типа; зададим также вспомогательную сферу R 0 (рис. 1 . 3 . 3).

Рисунок 1 . 3 . 3 . Поток электрического поля точечного заряда через произвольную поверхность S , окружающую заряд.

Возьмем для рассмотрения конус с малым телесным углом Δ Ω при вершине. Рассматриваемый конус задаст на сфере малую площадку Δ S 0 , а на поверхности S – площадку Δ S . Элементарные потоки Δ Φ 0 и Δ Φ через эти площадки являются одинаковыми. В самом деле:

Δ Φ 0 = E 0 Δ S 0 , Δ Φ = E Δ S cos α = E Δ S " ,

где выражением Δ S " = Δ S cos α определяется площадка, которая задастся конусом с телесным углом Δ Ω на поверхности сферы радиуса n .

Поскольку ∆ S 0 ∆ S " = R 0 2 r 2 , то ∆ Φ 0 = ∆ Φ . Из полученного следует вывод о том, что полный поток электрического поля точечного заряда через произвольную поверхность, охватывающую заряд, равен потоку Φ 0 через поверхность вспомогательной сферы:

Φ = Φ 0 = q ε 0 .

Так же мы можем продемонстрировать, что, когда замкнутая поверхность S не охватывает точечный заряд q , поток Φ равен нулю. Этот случай проиллюстрирован на рис. 1 . 3 . 2 . Все силовые линии электрического поля точечного заряда пронизывают замкнутую поверхность S насквозь. Внутри поверхности S зарядов нет, т.е. в этой области не наблюдается обрыва или зарождения силовых линий.

Обобщение теоремы Гаусса на случай произвольного распределения зарядов является следствием из принципа суперпозиции. Поле любого распределения зарядов возможно записать в виде векторной суммы электрических полей точечных зарядов. Поток Φ системы зарядов через произвольную замкнутую поверхность S сложится из потоков Φ i электрических полей отдельных зарядов. Когда заряд q i расположен внутри поверхности S , он дает вклад в поток, равный q i ε 0 . В случае расположения заряда снаружи поверхности его вклад в поток есть нуль.

Так, мы доказали теорему Гаусса.

Замечание 1

Теорема Гаусса, по сути, есть следствие закона Кулона и принципа суперпозиции. Однако, взяв за изначальную аксиому утверждения теоремы, следствием станет закон Кулона, в связи с чем теорему Гаусса порой называют альтернативной формулировкой закона Кулона .

Опираясь на теорему Гаусса, в определенных случаях легко определить напряженность электрического поля вокруг заряженного тела (при наличии заранее угаданных симметрии заданного распределения зарядов и общей структуры поля).

Пример 2В качестве примера можно рассмотреть задачу, в которой необходимо вычислить поле тонкостенного полого однородно заряженного длинного цилиндра с радиусом R . Такая задача имеет осевую симметрию, и из соображений симметрии электрическое поле должно иметь направление по радиусу. Таким образом, чтобы иметь возможность применить теорему Гаусса, оптимально выбрать поверхность замкнутого типа S в виде соосного цилиндра некоторого радиуса r и длины l , закрытого с обоих торцов (рис. 1 . 3 . 4).

Рисунок 1 . 3 . 4 . Иллюстрация поля однородно заряженного цилиндра. O O " – ось симметрии.

Если r ≥ R , то весь поток вектора напряженности пройдет через боковую поверхность цилиндра, поскольку поток через оба основания есть нуль. Формула площади боковой поверхности цилиндра запишется как: 2 π r l . Применим закон Гаусса и получим:

Φ = E 2 π r l = τ l ε 0 .

В указанном выражении τ является зарядом длины цилиндра. Далее можно записать:

E = τ 2 π ε 0 r .

Данное выражение не имеет зависимости от радиуса R заряженного цилиндра, а значит оно применимо и к полю длинной однородно заряженной нити.

Чтобы найти напряженность поля внутри заряженного цилиндра, необходимо создать замкнутую поверхность для случая r < R . В соответствии с симметрией задачи поток вектора напряженности через боковую поверхность цилиндра должен быть, и в этом случае он равен Φ = E 2 π r l . Исходя из гауссовской теоремы, этот поток находится в пропорции к заряду, расположенному внутри замкнутой поверхности. Заряд этот равен нулю, откуда вытекает, что электрическое поле внутри однородно заряженного длинного полого цилиндра тоже есть нуль.

Точно так же теорема и формула Гаусса применимы для определения электрического поля в иных случаях, когда распределение зарядов охарактеризовано какой-либо симметрией, к примеру, симметрией относительно центра, плоскости или оси. Во всех этих случаях необходимо выбирать замкнутую гауссову поверхность подходящей формы.

Пример 3

К примеру, в случае центральной симметрии поверхность оптимально выбрать в виде сферы, у которой центр расположен в точке симметрии. Когда мы имеем симметрию относительно оси, подходящим видом замкнутой поверхности будет соосный цилиндр, закрытый с обоих торцов (аналогично рассмотренному выше примеру).

При отсутствии симметрии и невозможности угадать общую структуру поля, теорема Гаусса не сможет быть применена для упрощения решения задачи по определению напряженности поля.

Пример 4

Разберем еще пример распределения зарядов при наличии симметрии: нахождение поля равномерно заряженной плоскости (рис. 1 . 3 . 5).

Рисунок 1 . 3 . 5 . Поле равномерно заряженной плоскости. σ – поверхностная плотность заряда. S – замкнутая гауссова поверхность.

Здесь гауссову поверхность S оптимально задать как цилиндр некой длины, замкнутый с обоих концов. Ось цилиндра является перпендикуляром к заряженной плоскости; в свою очередь, торцы цилиндра находятся на одинаковом расстоянии от нее. В соответствии с симметрией поле равномерно заряженной плоскости должно везде иметь направление по нормали. Применим теорему Гаусса и получим:

2 E ∆ S = σ ∆ S ε 0 или E = σ 2 ε 0 .

Здесь σ является поверхностной плотностью заряда или зарядом, приходящимся на единицу площади.

Выражение, которое мы получили для электрического поля однородно заряженной плоскости, возможно использовать и для плоских заряженных площадок конечного размера: здесь расстояние от точки, в которой мы определяем напряженность поля, до заряженной площадки должно быть значимо меньше размеров площадки.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Теорема Гаусса устанавливает точное соотношение между потоком напряженности электрического поля через замкнутую поверхность и суммарным зарядом Q внутри этой поверхности:

где ε 0

- та же константа (электрическая постоянная), что и в законе Кулона.

Подчеркнем, что Q

- это заряд, заключенный внутри той поверхности, по которой берется интеграл в левой части. При этом не существенно, как именно распределен заряд внутри поверхности; заряды вне поверхности не учитываются. (Внешний заряд может повлиять на расположение силовых линий, но не на алгебраическую сумму линий, входящих внутрь поверхности и выходящих наружу.

Прежде чем переходить к обсуждению теоремы Гаусса, заметим, что интеграл по поверхности на практике не всегда легко вычисляется, однако необходимость в этом возникает не часто, за исключением самых простых ситуаций, которые мы рассмотрим ниже

Как же связаны между собой теорема Гаусса и закон Кулона? Покажем вначале, что закон Кулона следует из теоремы Гаусса. Рассмотрим уединенный точечный заряд Q . По предположению теорема Гаусса справедлива для произвольной замкнутой поверхности. Выберем поэтому такую поверхность, с которой удобнее всего иметь дело: симметричную поверхность сферы радиусом r , в центре которой находится наш заряд Q (рис. 23.7).

Поскольку сфера (конечно, воображаемая) симметрична относительно заряда, расположенного в ее центре, напряженность электрического поля Е должна иметь одно и то же значение в любой точке сферы; кроме того, вектор Е всюду направлен наружу (или всюду внутрь) параллельно вектору dA элемента поверхности. Тогда равенство

принимает вид

![]()

(площадь сферы радиусом r равна 4πr 2). Отсюда находим

В итоге мы получили закон Кулона.

Теперь об обратном. В общем случае теорему Гаусса нельзя вывести из закона Кулона: теорема Гаусса является более общим (и более тонким) утверждением, нежели закон Кулона. Однако для некоторых частных случаев теорему Гаусса удается получить из закона Кулона; мы используем общие рассуждения относительно силовых линий. Рассмотрим для начала уединенный точечный заряд, окруженный сферической поверхностью (рис. 23.7). Согласно закону Кулона, напряженность электрического поля в точке на поверхности сферы равна

Е = (1 /4πε 0)(Q/r)

Проделав в обратном порядке аналогичные рассуждения, получим

Это и есть теорема Гаусса, и мы вывели ее для частного случая точечного заряда в центре сферической поверхности. Но что можно сказать о поверхности неправильной формы, например поверхности А

2 на рис. 23.8 .

Через эту поверхность проходит то же число силовых линий, что и через сферу А

1 , но поскольку поток напряженности электрического поля через поверхность пропорционален числу проходящих через нее силовых линий, поток через А

2 равен потоку через А

1 .

Через эту поверхность проходит то же число силовых линий, что и через сферу А

1 , но поскольку поток напряженности электрического поля через поверхность пропорционален числу проходящих через нее силовых линий, поток через А

2 равен потоку через А

1 .

Следует ожидать поэтому, что формула

справедлива для любой замкнутой поверхности, окружающей точечный заряд.

Рассмотрим, наконец, случай, когда внутри поверхности находится не единственный заряд. Для каждого заряда в отдельности

![]()

Но коль скоро полная напряженность электрического поля Е есть сумма напряженностей, обусловленных отдельными зарядами, , то

![]()

где - суммарный заряд, заключенный внутри поверхности.

Итак, эти простые рассуждения подсказывают нам, что теорема Гаусса справедлива для любого распределения электрических зарядов внутри любой замкнутой поверхности. Следует иметь в виду, однако, что поле Е

не обязательно обусловлено только зарядами Q

,

которые находятся внутри поверхности. Например, на рис. 23.3 рассмотренном ранее, электрическое поле Е

существует во всех точках

поверхности, однако оно создается вовсе не зарядом внутри поверхности (здесь Q

= 0).

Теорема Гаусса справедлива для потока напряженности электрического поля через любую замкнутую поверхность; она утверждает, что если поток, направленный внутрь поверхности, не равен потоку, направленному наружу, то это обусловлено наличием зарядов внутри поверхности.

Теорема Гаусса справедлива для любого векторного поля, обратно пропорционального квадрату расстояния, например, для гравитационного поля. Но для полей другого типа она не будет выполняться. Допустим, например, что поле точечного заряда убывает как kQ/r ; тогда поток через сферу радиусом r определялся бы выражением

![]()

Чем больше радиус сферы, тем больше был бы поток, несмотря на то что заряд внутри сферы остается постоянным.

Применения теоремы Гаусса

Теорема Гаусса позволяет выразить связь между электрическим зарядом и напряженностью электрического поля в очень компактной и элегантной форме. С помощью этой теоремы удается легко найти напряженность поля в случае, когда распределение зарядов оказывается достаточно простым и симметричным. При этом, однако, необходимо позаботиться о надлежащем выборе поверхности интегрирования. Обычно стремятся выбрать поверхность так, чтобы напряженность электрического поля Е была постоянна по всей поверхности, или по крайней мере на определенных ее участках.

Чтобы получить эти результаты на основании закона Кулона, нам пришлось бы потрудиться, интегрируя по объему шара. Благодаря использованию теоремы Гаусса и симметрии задачи решение оказалось почти тривиальным. Это демонстрирует огромные возможности теоремы Гаусса. Однако подобное использование этой теоремы ограничено в основном случаями, когда распределение зарядов обладает высокой симметрией. В подобных ситуациях мы выбираем простую поверхность, на которой Е = const , и интеграл берется без труда. Разумеется, теорема Гаусса справедлива для любой поверхности, «простые» поверхности выбираются лишь для облегчения интегрирования.

Заключение

Поток напряженности однородного электрического поля Е

через плоскую площадку А

равен Ф

E = Е А

. Если поле неоднородно, то поток определяется интегралом Ф

E = ∫Е dA

.

Вектор А

(или dA

) направлен перпендикулярно площадке А

(или dA

); для замкнутой поверхности вектор А

направлен наружу. Поток через поверхность пропорционален числу силовых линий, проходящих через эту поверхность.

Теорема Гаусса утверждает, что результирующий поток напряженности электрического поля, проходящий через замкнутую поверхность, равен суммарному заряду внутри поверхности, деленному на ε 0 :

В принципе теорему Гаусса можно использовать для определения напряженности электрического поля, создаваемого заданным распределением зарядов. Однако на практике ее применение ограничено в основном несколькими частными случаями, когда распределение зарядов имеет высокую симметрию. Истинная ценность теоремы Гаусса состоит в том, что она устанавливает в более общем и более элегантном виде, чем закон Кулона, связь между электрическим зарядом и напряженностью электрического поля. Теорема Гаусса является одним из фундаментальных уравнений электромагнитной теории.

Продолжение следует. Коротко о следующей публикации:

Замечания и предложения принимаются и приветствуются!

Вычисление напряженности поля системы электрических зарядов с помощью принципа суперпозиции электростатических полей можно значительно упростить, используя выведенную немецким ученым К. Гауссом (1777-1855) теорему, определяющую поток вектора напряженности электрического поля через произвольную замкнутую поверхность.

В соответствии с формулой (79.3) поток вектора напряженности сквозь сферическую поверхность радиуса r, охватывающую точечный заряд Q , находящийся в ее центре (рис. 124),

Этот результат справедлив для замкнутой поверхности любой формы. Действительно, если окружить сферу (рис. 124) произвольной замкнутой поверхностью, то каждая линия напряженности, пронизывающая сферу, пройдет и сквозь эту поверхность.

Если замкнутая поверхность произвольной формы охватывает заряд (рис. 125), то при пересечении любой выбранной линии напряженности с поверхностью она то входит в нее, то выходит из нее. Нечетное число пересечений при вычислении потока в конечном счете сводится к одному пересечению, так как поток считается положительным, если линии напряженности выходят из поверхности, и отрицательным для линий, входящих

в поверхность. Если замкнутая поверхность не охватывает заряда, то поток сквозь нее равен нулю, так как число линий напряженности, входящих в поверхность, равно числу линий напряженности, выходящих из нее.

Таким образом, для поверхности любой формы, если она замкнута и заключает в себя точечный заряд Q, поток вектора Е будет равен Q/e 0 , т. е.

Знак потока совпадает со знаком заряда Q. Рассмотрим общий случай произвольной поверхности, окружающей n зарядов. В соответствии с принципом суперпозиции (80.2) напряженность Е поля, создаваемого всеми зарядами, равна сумме напря-женностей Е i , создаваемых каждым зарядом в отдельности: ; . Поэтому

Согласно (81.1), каждый из интегралов, стоящий под знаком суммы, равен Q i /e 0 . Следовательно,

Формула (81.2) выражает теорему Гаусса для электростатического поля в вакууме: поток вектора напряженности электростатического поля в вакууме сквозь произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности зарядов, деленной на e 0 . Эта теорема выведена математически для векторного поля любой природы русским математиком М. В. Остроградским (1801 -1862), а затем независимо от него применительно к электростатическому полю - К. Гауссом.

В общем случае электрические заряды могут быть «размазаны» с некоторой

объемной плотностью r=dQ/dV, различной

в разных местах пространства. Тогда суммарный заряд, заключенный внутри замкнутой поверхности S, охватывающей некоторый объем V,

Используя формулу (81.3), теорему Гаусса (81.2) можно записать так.

Задачу вычисления напряженности поля системы электрических зарядов, используя помощью принципа суперпозиции электростатических полей можно сильно облегчить, если применять открытую немецким ученым К. Гауссом (1777-1855) теорему, которая определяет поток вектора напряженности электрического поля сквозь произвольную замкнутую поверхность.

Из определения потока вектора напряженности сквозь замкнутую поверхность, поток вектора напряженности сквозь сферическую поверхность радиуса r, которая охватывает точечный заряд Q, находящийся в ее центре (рис. 1), равен

Этот результат справедлив для замкнутой поверхности произвольной формы. Действительно, если заключить сферу (рис. 1) в произвольную замкнутую поверхность, то каждая линия напряженности, которая пронизывает сферу, пройдет и сквозь эту поверхность.

В случае, если замкнутая поверхность любой формы охватывает заряд (рис. 2), то при пересечении любой линии напряженности с поверхностью она то входит в нее, то выходит из нее. При вычислении потока нечетное число пересечений в конечном счете сводится к одному пересечению, так как поток полагается положительным, если линии напряженности выходят из поверхности, и отрицательным для линий, которые входят в поверхнЕсли замкнутая поверхность не охватывает заряда, то поток сквозь нее равен нулю, так как число линий напряженности, которые входят в поверхность, равно числу линий напряженности, которые выходят из нее.

Значит, для поверхности произвольной формы, если она замкнута и заключает в себя точечный заряд Q, поток вектора Е будет равен Q/ε 0 , т. е.

Знак потока совпадает со знаком заряда Q.

Исследуем общий случай произвольной поверхности, окружающей n зарядов. Используя с принцип суперпозиции, напряженность Е поля, которая создавается всеми зарядами, равна сумме напряженностей E i полей, которые создаваются каждым зарядом в отдельности. Поэтому

Согласно (1), каждый из интегралов, который стоит под знаком суммы, равен Q i /ε 0 . Значит,

![]() (2)

(2)

Формула (2) выражает теорему Гаусса для электростатического поля в вакууме : поток вектора напряженности электростатического поля в вакууме сквозь произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности зарядов, деленной на ε 0 . Эта теорема получена математически для векторного поля произвольной природы русским математиком М.В.Остроградским (1801-1862), а затем независимо от него применительно к электростатическому полю - К. Гауссом.

В общем случае электрические заряды могут быть распределены с некоторой объемной плотностью ρ=dQ/dV, которая различна в разных местах пространства. Тогда суммарный заряд, заключенный внутри замкнутой поверхности S, которая охватывает некоторый объем V,

![]() (3)

(3)

Используя формулу (3), теорему Гаусса (2) можно записать так:

Циркуляцией вектора напряженности называется работа, которую совершают электрические силы при перемещении единичного положительного заряда по замкнутому пути L

| | (13.18) |

Так как работа сил электростатического поля по замкнутому контуру равна нулю (работа сил потенциального поля), следовательно циркуляция напряженности электростатического поля по замкнутому контуру равна нулю.

Потенциал электростатического поля. Поле консервативной силы может быть описано не только векторной функцией, но эквивалентное описание этого поля можно получить, определив в каждой его точке подходящую скалярную величину. Для электростатического поля такой величиной является потенциал электростатического поля , определяемый как отношение потенциальной энергии пробного заряда q к величине этого заряда, = W п / q , откуда следует, что потенциал численно равен потенциальной энергии, которой обладает в данной точке поля единичный положительный заряд. Единицей измерения потенциала служит Вольт (1 В).

Потенциал поля точечного заряда Q в однородной изотропной среде с диэлектрической проницаемостью :

Принцип суперпозиции. Потенциал есть скалярная функция, для неё справедлив принцип суперпозиции. Так для потенциала поля системы точечных зарядов Q 1, Q 2 , Q n имеем

![]() ,

,

где r i - расстояние от точки поля, обладающей потенциалом , до заряда Q i . Если заряд произвольным образом распределен в пространстве, то

![]() ,

,

где r - расстояние от элементарного объема dx , dy , dz до точки (x , y , z ), где определяется потенциал; V - объем пространства, в котором распределен заряд.

Потенциал и работа сил электрического поля.

Основываясь на определении потенциала, можно показать, что работа сил электрического поля при перемещении точечного заряда q

из одной точки поля в другую равна произведению величины этого заряда на разность потенциалов в начальной и конечной точках пути, A = q

(

Если по аналогии с потенциальной энергией считать, что в точках, бесконечно удалённых от электрических зарядов - источников поля, потенциал равен нулю, то работу сил электрического поля при перемещении заряда q

из точки 1 в бесконечность можно представить как A

q

1 .

Таким образом, потенциал â данной точке электростатического поля - это физическая величина, численно равная работе, совершаемой силами электрического поля при перемещении единичного положительного точечного заряда из данной точки поля в бесконечно удаленную

: = A

/ q

.

В некоторых случаях потенциал электрического поля нагляднее определяется как физическая величина, численно равная работе внешних сил против сил электрического поля при перемещении единичного положительного точечного заряда из бесконечности в данную точку

. Последнее определение удобно записать следующим образом:

В современной науке и технике, особенно при описании явлений, происходящих в микромире, часто используется единица работы и энергии, называемая электрон-вольтом (эВ). Это работа, совершаемая при перемещении заряда, равного заряду электрона, между двумя точками с разностью потенциалов 1 В: 1 эВ = 1,6010 Кл1 В = 1,6010 Дж

Эквипотенциальные поверхности - понятие, применимое к любому потенциальному векторному полю, например, к статическому электрическому полю или к ньютоновскому гравитационному полю. Эквипотенциальная поверхность - это поверхность, на которой скалярный потенциал данного потенциального поля принимает постоянное значение (поверхность уровня потенциала). Другое, эквивалентное, определение - поверхность, в любой своей точке ортогональная силовым линиям поля.

Поверхность проводника в электростатике является эквипотенциальной поверхностью. Кроме того, помещение проводника на эквипотенциальную поверхность не вызывает изменения конфигурации электростатического поля. Этот факт используется в методе изображений, который позволяет рассчитывать электростатическое поле для сложных конфигураций.

В (стационарном) гравитационном поле уровень неподвижной жидкости устанавливается по эквипотенциальной поверхности. В частности, приближенно можно утверждать, что по эквипотенциальной поверхности гравитационного поля Земли проходит уровень океанов . Форма поверхности океанов , продолженная на поверхность Земли, называется геоидом и играет важную роль в геодезии. Геоид, таким образом является эквипотенциальной поверхностью силы тяжести, состоящей из гравитационной и центробежной составляющей.

Электростатическое поле наглядно можно изобразить с помощью силовых линий (линий напряженности). Силовыми линиями называют кривые, касательные к которым в каждой точке совпадают с вектором напряженности Е .

Силовые линии являются условным понятием и реально не существуют. Силовые линии одиночного отрицательного и одиночного положительного зарядов изображены на рис. 5 - это радиальные прямые, выходящие от положительного заряда или идущие к отрицательному заряду.

Если густота и направление силовых линий по всему объему поля сохраняются неизменными, такое электростатическое поле считается однородным (выделение">число линий должно быть численно равно напряженности поля Е .

Число силовых линий пометка">dS, перпендикулярную к ним, определяет поток вектора напряженности электростатического поля:

формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/17-1.gif" border="0" align="absmiddle" alt=" - проекция вектора Е на направление нормали n к площадке dS (рис. 6 ).

Соответственно поток вектора Е сквозь произвольную замкнутую поверхность S

пометка">S не только величина, но и знак потока могут меняться:

1) при формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/17-4.gif" border="0" align="absmiddle" alt="

3) при выделение">Найдем поток вектора Е сквозь сферическую поверхность S, в центре которой находится точечный заряд q.

В этом случае пометка">Е и n во всех точках сферической поверхности совпадают.

С учетом напряженности поля точечного заряда формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/18-2.gif" border="0" align="absmiddle" alt=" получим

формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/Fe.gif" border="0" align="absmiddle" alt=" - алгебраическая величина, зависящая от знака заряда. Например, при q <0 линии Е направлены к заряду и противоположны направлению внешней нормали n ..gif" border="0" align="absmiddle" alt=" вокруг заряда q имеет произвольную форму. Очевидно, что поверхность пометка">Е, что и поверхность S. Следовательно, поток вектора Е сквозь произвольную поверхность формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/Fe.gif" border="0" align="absmiddle" alt=".

Если заряд будет находиться вне замкнутой поверхности, то, очевидно, сколько линий войдет в замкнутую область, столько же из нее и выйдет. В результате поток вектора Е будет равен нулю.

Если электрическое поле создается системой точечных зарядов формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/18-4.gif" border="0" align="absmiddle" alt="

Эта формула является математическим выражением теоремы Гаусса: поток вектора напряженности Е электрического поля в вакууме через произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, которые она охватывает, деленной на формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/18-6.gif" border="0" align="absmiddle" alt="

Для полноты описания представим теорему Гаусса еще и в локальной форме, опираясь не на интегральные соотношения, а на параметры поля в данной точке пространства. Для этого удобно использовать дифференциальный оператор - дивергенцию вектора, -

формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/nabla.gif" border="0" align="absmiddle" alt=" («набла») -

формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/19-1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="

В математическом анализе известна теорема Гаусса-Остроградского: поток вектора через замкнутую поверхность равен интегралу от его дивергенции по объему, ограниченному этой поверхностью, -

формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/ro.gif" border="0" align="absmiddle" alt=":

формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/19-4.gif" border="0" align="absmiddle" alt="

Это выражение и есть теорема Гаусса в локальной (дифференциальной) форме.

Теорема Гаусса (2.2) позволяет определять напряженности различных электростатических полей. Рассмотрим несколько примеров применения теоремы Гаусса.

1. Вычислим Е электростатического поля, создаваемого равномерно заряженной сферической поверхностью.

Предположим, что сферическая поверхность радиуса R несет на себе равномерно распределенный заряд q, т.е. поверхностная плотность заряда всюду одинакова пометка">r >R от центра сферы мысленно построим новую сферическую поверхность S, симметричную заряженной сфере. В соответствии с теоремой Гаусса

формула" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook785/files/20-1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="

Для точек, находящихся на поверхности заряженной сферы радиуса R, по аналогии можно записать:

выделение">внутри заряженной сферы, не содержит внутри себя электрических зарядов, поэтому поток пометка">Е = 0.