Что значит не убей в десяти заповедях. Шестая заповедь: не убивай

"Я понял, что заповедь "не убий" касается животных. Животных есть нельзя в принципе. Человек плоДояден".

Ответ на этот вопрос (собственно, не вопрос, а утверждение) мы решили опубликовать в каталоге статей.

Отвечает протоиерей Савва Щербина.

Начнем с того, что это утверждение ни общественное мнение, ни Священное Писание, ни медицина не разделяет. Прошу прощения, ни в коем случае не хочу спрашивающего обидеть.

Хотя, конечно, в этом утверждении есть правда. Просто она не вовремя и не к месту. Действительно, в саду Эдемском никто никого не ел. И человеку Бог заповедал вкушать плоды деревьев. Тут, видимо, можно применить это выражение: "человек плодояден". Но православные люди, знакомые со Священным Писанием и Преданием, знают, что произошло грехопадение. С грехом в мир вошла смерть. И не только сами люди стали умирать, а вообще вся природа стала смертна, включая, в частности, и животных. И грех был делом рук человека.

Никто не говорит, что это хорошо, но закрывать глаза на тот факт, что мы живем именно в таком мире, тоже неразумно. И никто не утверждает, что такое состояние будет вечно. Как известно, впереди еще и Всеобщее Воскресение. И в той "новой Воскресшей вселенной" уже не будет смерти и, естественно, никто никого не будет есть. А вот в промежутке от грехопадения до Всеобщего Воскресения ситуация иная. Как мы видим из Священного Писания, Бог после потопа дает Ною разрешение вкушать в пищу мясо животных. Да и до потопа всем известные Каин и Авель приносят в жертву - что? - один плоды полей, а другой животных, пастухом которых он же и является. А раз пасет животных, то, видимо, не только для жертв Богу (при этом, кстати, животное убивалось), но и для других своих нужд, например, изготовления одежды. Ведь о каких-то "кожаных ризах" говорится в Священном Писании - когда после грехопадения люди уже стыдились быть нагими друг перед другом.

Заповедь "Не убий" никогда в традиции не трактовалась как касающаяся животных. Да и вообще, что это значит: "Не убий"? Мы для собственного удовольствия, что ли, убиваем животных? Если речь идет о поддержании жизни человека, то это одно. А если просто такое развлечение - это совсем другое. Я надеюсь, не будем опускаться до объяснения разницы, а то ведь не хватит Интернет-ресурса. И что значит, что "животных есть нельзя в принципе"? Мне даже не понятно, из какой логики автор исходит, что он вообще сказать-то хочет? Как это "в принципе нельзя есть", если кавказские долгожители продолжают есть шашлык? Видимо, говорится не о медицинском аспекте, а о чем-то уже не физическом, то есть о духовном. А если речь идет о духовном, то, значит, здесь говорится о какой-то другой духовности - в Православии о ней ничего не знают. Мы не понимаем, как пища может повлиять на дух, когда дух в принципе выше материального. Мы и в пост-то едим или не едим только в качестве упражнения, на фоне которого выявляем способность, а точнее "неспособность" нашего духа, да и вообще все сводим к духовной жизни, к спасению: спасению именно человека и никого иного, так как именно о человеке мы знаем, что в нем есть дух.

Про животных же мы ничего такого не знаем. Нигде в Священном Писании не идет речь о спасении животных. Их участь рассматривается как общая со всей природой, которая неизбежно вся воскреснет, и в этом смысле вся будет спасена. Но такое "автоматическое" спасение, которое произойдет со всей природой, а следовательно и со всеми животными, не уготовано человеку. Он, как носитель духа, волен не принять это спасение. Дух свободен, и никто не может заставить его спастись, если он сам не захочет. И как бы нас это не удивляло, но наши святые утверждают, что такое "нежелание спастись" возможно, и что именно для таких духов Бог по Своей благости создаст ад, так как находиться в раю им, не желающим этого, будет слишком мучительно. Но животным это не грозит. У них есть душа (животная), но нет духа. Душа - это хоть и не видимое глазами, но все же материальное, как "плоть", которую мы видим. А дух - это уже не материальное. Поясню: "материальное" и "нематериальное" - это такие два разные названия. Одно от другого отличается тем, что в "материальном" действует закон причинно-следственных связей (это значит, что все взаимосвязано, у всего есть своя причина, из причины неизбежно вытекает следствие), а вот в "нематериальном" такой закон не действует (это называется "свобода").

Так вот дух - это из области нематериального. У человека дух есть, а у животных духа нет. Поэтому они не свободны, не вольны в своем выборе. Конечно, их организация более сложна и глубока, чем у какого-нибудь кирпича, ведь у них есть душа, которая в каких-то случаях не уступает душе человека (а при каких-то душевных болезнях человека может и превосходить), и с ними возможно душевное общение, но это не должно вводить нас в заблуждение. Духа у животных нет. (Для справки: в православном богословии параллельно с термином "дух", еще используется термин "личность", и обозначают они одно и тоже.) Так вот духа, личности, т.е. свободы у животных нет. Поэтому никому и в голову не придет судить собаку, сажать ее в тюрьму, чтобы она там покаялась, если она кого-то покусает или даже насмерть загрызет. Мы судим того, кто это допустил, а не животное. Мы не крестим животных, не исповедуем, не причащаем за Литургией, так как им для спасения этого не требуется. А читая и Ветхий, и Новый Заветы, мы видим, что животных едят. И едят их совсем не плохие люди. И даже святые едят. И мы знаем, что не только во времена Священного Писания, но и в более близкие нам времена многие люди, впоследствии прославленные в лике святых, при жизни ели животных. Значит, само по себе вкушение или невкушение мяса животных на спасение не влияет.

В то же время мы наблюдаем тот факт, что людей-то мы не едим. Умом я понимаю, что если какой-то маньяк-каннибал подсунет мне в пирожок свою жертву, а я, не зная этого, съем, то ничего с моим организмом не случится. Но, тем не менее, мы же этого не делаем. Почему? Явно гастрономические или медицинские соображения тут не при чем. А тогда какие? Да опять же - духовные. Ибо всю нашу жизнь мы воспринимаем как школу спасения, где каждый шаг наполнен духовно-назидательным смыслом. Люди в блокаду хоронили своих мертвых, сами при этом умирая с голоду, но людей не ели. И это совсем не потому, что у них ума на это не хватало. А потому, что мы и смерти придаем величайший духовный смысл. И не любой способ выжить (в материально-животном смысле) приемлем для нас. Чтобы выжить, достаточно, например, солдату просто не пойти в атаку, но он встает - и получает пулю в сердце. А кому-то, чтобы выжить, достаточно просто не бросаться под машину, отталкивая от колес другого, - всего-то навсего, и ты жив - но и этот способ нами отметается. Так же отметается нами и такой способ выжить, как съесть умершего или как-то погибшего - не по нашей вине погибшего - человека. Но я умираю, а его не ем. Ибо почитаю его как "дом духа" (кстати, духа, призванного стать Богом, не меньше) и не желаю видеть в нем просто материю, употреблять его только как материю. И готов платить за это самую высокую цену. Готов умереть, но не видеть, что человек - это кусок мяса. Ради признания того, что человек есть дух, я готов умереть. Глупость, конечно, с материальной точки зрения, но не глупость с духовной. Мы знаем: у всего, что Бог посылает человеку, есть конечная цель - спасти человека, то есть ввести в Жизнь Вечную. Даже смерть Господь посылает именно для этого, и поэтому мы ее принимаем.

Но пока Бог не послал тебе смерть, все, что ниже тебя (то есть ниже духа, а следовательно, и не подлежит спасению, так как все равно воскреснет, как мы уже выше говорили) должно послужить тебе. Материальное должно послужить спасению духовного. Для этого, собственно, этот материальный мир Богом и создавался. То есть если передо мной выбор: или уничтожу материальное, но спасу духовное, или спасу материальное, но уничтожу духовное, то тут уж, как полководец в условиях войны, я вынужден пожертвовать жизнью роты, чтобы спасти жизнь дивизии, а не наоборот. Умереть ты имеешь право и даже обязан, только если для своего выживания надо уничтожить равного себе, т.е. человека, дух, личность. (Сами понимаете, слова "умереть" и "уничтожить" тут использованы в бытовом, а не в богословском смысле.) Если же для своего выживания тебе придется уничтожить материю, то ты просто обязан это сделать - как тот военачальник, ибо идет война. Иллюзий тут быть не должно. (Конечно, вы понимаете, что тут озвучен сам принцип, но никак не конкретика. В конкретном случае всегда еще надо различить, о чем идет речь, не спутать, не подменить понятия, увидеть сквозь массу производных тот первоначальный объект, по которому и наносится удар в конечном итоге, только тогда "бить или не бить - вот в чем вопрос"). Но пока Бог не послал тебе смерть (а условия этого мы оговорили выше), то ты обязан жить, и жить в реально существующем мире, т.е. в мире, испорченном грехом.

Это первые люди, как известно из Священного Писания, жили по 900 лет. А мы и до 100 лет не доживаем. Мы даже видим, как более старшее поколение ест соленые грузди с квашеной капустой, и при этом их не беспокоит даже изжога. А современное "поколение пепси", которое о "колбасе из мяса" только слышало, всё с язвами желудка, и нормальную щитовидную железу в военкоматах на медкомиссии уже давно никто не видел. Но и им же надо эту "школу спасения", хоть и не по 900 лет, но хоть по 60-80 лет пройти. Вот и приходится есть мясо животных, да еще идти и на многие другие компромиссы, чтобы иметь возможность заниматься главным - спасением свободного духа человека.

Перепечатка в Интернете разрешена только при наличии активной ссылки на сайт " ".

Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях (книгах, прессе) разрешена только при указании источника и автора публикации.

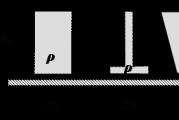

Мы подошли к шестой заповеди – «Не убий». Эта заповедь объемлет целый комплекс нравственных вопросов: насильственное убийство, самоубийство, аборт, эйтаназию, войну и другие. Поэтому шестой заповеди мы посвятим больше место, чем обычно.

В шестой заповеди Декалога запрещено причинять другому человеку смерть каким бы то ни было способом. Бог создал человека по Своему образу и Богом дарована человеку жизнь. Тот, кто совершает убийство, покушается на образ Божий и на собственность Творца, на что никто не имеет права. «Кто прольёт кровь человеческую, того кровь прольётся рукой человека; ибо человек создан по образу Божию», - читаем мы в девятой главе книги Бытия.

Убийство есть предельная противоположность любви. Любить - значит желать полноты всякого блага любимому и, прежде всего, полноты жизни, следовательно, и вечного бытия.

Побуждения и состояния души, противоположные любви, которые доводят до убийства - это ненависть, зависть, месть, корысть, своеволие, себялюбие и небрежение к ближнему. В книге пророка Иеремии Бог говорит: «И вот Я всплеснул руками Моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя» (Иер. 22: 13). В послании апостола Павла к Римлянам мы читаем: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям...» (Рим. 1: 28-30). Таким образом и в Ветхом и Новом Заветах убийство поставлено в ряд со злобой, завистью, корыстолюбием тех, кто, как сказано в Библии, «не заботились иметь Бога в разуме».

Первый и природный убийца людей, постоянный вдохновитель убийства - диавол. О нем Христос сказал: «Он (т.е. диавол) был человекоубийца от начала...» (Ин. 8: 44). Диавол поражен завистью и ненавистью, ибо знает, что человек предназначен наследовать Царство Божие. Человек, совершающий убийство, есть покорное орудие диавола. Убийство есть и самоубийство, так как оно уничтожает в сердце убивающего основу жизни - любовь.

Прямое самоубийство есть тягчайший грех. В нем отрицание всякого доверия к Богу и надежды на Него, а также отказ от возможности покаяния. Это практическое безбожие и самое противоестественное, что может совершить человек. Церковь лишает христианского погребения тех самоубийц, которые вполне сознательно наложили на себя руки. Самоубийство есть полная измена самому духу христианства, нежелание нести свой жизненный крест. Самоубийство есть позорная смерть законченного эгоиста, думающего только о себе, но никак не о других людях, о своей семье и друзьях, о своих обязанностях по отношению к ним. Самоубийца перестаёт быть верным сыном своей Церкви. И потому-то Церковь лишает его церковного отпевания. Да и как отпевать самоубийцу церковным чином? Ведь главная мысль отпевание заключена в словах: «Упокой Господи душу раба Твоего - на Тя бо упование возложи...» (ибо он на тебя возложил надежду...) Но произнесенные над самоубийцей слова эти будут звучать неправдой. Церковь не может утверждать неправду.

Способы убийства и самоубийства неисчислимы, в особенности если принять во внимание косвенное убийство. Убить можно не только физически - оружием и руками, но и словом и молчанием, и взглядом - нежеланием взглянуть на человека.

Всякое совращение ближнего в грех, всякое влияние, искажающее его веру, всякое внушение, отделяющее человека от Бога, - есть убиение души ближнего. О таком духовном убийстве Спаситель сказал: «...А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской» (Мф. 18: 6).

К убийству можно отнести и хранение в себе злого чувства к ближнему, хотя бы оно и не вылилось в действие. Апостол любви Иоанн Богослов пишет: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что ни какой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1 Ин. 3: 15).

Всякое действие или поступок против ближнего, которые повлекут его смерть или немедленную или впоследствии, одинаково являются убийством. Если подчиненного человека кто-либо ставит в такие условия жизни или труда, что его здоровье и жизнь находятся под угрозой; если судья осудит заведомо невинного; если путем обмана кто-либо разрушит благополучие ближнего; если не предупредим опасность или беду другого, когда нам известно об этой опасности; если не потрудимся вызвать врачебную помощь и вообще не предотвратим несчастье ближнего.

К нарушению шестой заповеди Церковь относит уклонение от материнства умерщвлением зачатого плода, а равно и внушение такого деяния или соучастие в совершении аборта. «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего!» (Втор. 27: 24) - говорит Писание.

В конце концов, всякий грех, как нарушение законов истинной жизни, есть косвенное убийство. Убийством является и нежелание защитить или спасти другого. Защита же может потребовать не только самопожертвования, но и насилия, иногда и убийства. Этим оправдывается, в значительной мере, солдат, убивающий на войне, но только если он убивает не по ненависти, или из жажды крови. Но этим далеко не всегда оправдывается война, которая сама по себе есть зло. Главная ответственность за войну лежит на правителях и вождях народов. Политика и способы ведения войны подлежат нравственной оценке, что всё больше и больше забывается в наш век.

Об отношении Церкви к войне в своё время писал митрополит Филарет Вознесенский. Мысли покойного первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, опубликованы в 24-ой главе его небольшой книги «Конспект по Закону Божию»:

«Одним из наиболее ярких и самоотверженных подвигов в деле служения своему отечеству у нас признается смерть за родину, главным образом - на войне. Христианин-воин, защитник родины и ее святынь, явно исполняет заповедь Христову: «Нет больше той любви, если кто душу свою положит за друзей своих».

«Конечно, война сама по себе есть, безусловно, зло, - продолжает автор, - крайне печальное явление, глубоко противное самым основам христианства. Нечего и говорить о том, как было бы отрадно, если бы люди перестали воевать друг с другом, и на земле воцарился бы мир. Но печальная действительность говорит совсем иное. И только разные мечтатели, далекие от действительности, и узко-односторонние сектанты могут отрицать войну, так сказать, не допускать ее в действительности. Вне всякого сомнения - те, кто указывает на заповедь «не убий», справедливо говорят о том, что война есть нарушение этой заповеди. Никто против этого и не спорит, - пишет митр. Филарет. - Однако, мы видим из св. Библии, что в самое ветхозаветное время, когда была дана эта заповедь, Израильский народ воевал по Божьему повелению, и с помощью Божией - побеждал врагов. Кроме того, мы уже приводили из Ветхого Завета заповедь о том, что человек, злословящий своих родителей, должен быть предан смерти. Следовательно - заповедь «не убий» не распространялась безусловно на всякий случай отнятия жизни у человека. Этой заповедью запрещается только личная расправа одного человека с другим по его личному решению и произволу. Когда Господь в Новом Завете разъяснял глубокий смысл этой заповеди, Он указал, что ею запрещается не только убийство, но и вообще - нехристианский, напрасный гнев. Но Он же, Господь, в беседе с апостолами о последних днях, говорил им: «Услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь: ибо надлежит всему тому быть». Этими словами Его о неизбежности войны опровергаются все заявления отрицателей войны о том, что христианство отрицает войну безусловно - до полного непризнания ее, и отказа участвовать в ней. Да, уже говорили мы о том, что война - отрицательное явление в человечестве, - пишет митр. Филарет. - Однако, она будет существовать - как иногда единственное на земле средство защиты правды, защиты попираемых святынь и прав народа - от захвата, от грубого вторжения и насилия. И только такие войны - во имя справедливости и восстановления порядка и правды - берутся христианским учением под свою защиту. Недаром читаем мы в Апокалипсисе о том, что война была даже на небе (Апок. 12: 7) - когда Архистратиг Михаил и ангелы свергли с неба Божия изменника-диавола с его единомышленниками - падшими ангелами...»

Конечно, участвуя в войне, человек может и грешить, и сильно грешить. Это бывает тогда, когда он вкладывает в своё участие в войне чувство личной ненависти и мести, или же тщеславия и горделивых личных стремлений. И наоборот - чем меньше мысли о себе и больше готовности положить голову свою за других - тем ближе к мученическому венцу такой воин-христианин.

Животные - это Божьи создания, а не собственность людей, не предметы потребления, не ресурсы. Христиане, осознающие ужасы распятия, должны осознать ужасы невинных страданий. Распятие Христа - это полное отождествление Бога со слабыми, беспомощными существами, а в особенности со страданиями ни за что, от которых нет защиты

Эндрю Линзи

Заповедь «не убий» относится к людям, а не к животным

В ажно помнить, что Бог дал десять заповедей жестокому и падшему человечеству. Конечно, первоначально Божий наказ «Не убий» относился исключительно к людям. Более того, поначалу он действовал только в отношении еврейских мужчин, проживающих по соседству. Слово «убивать» первоначально понималось как «лишать жизни без причины». Это было большее из того, на что тогда, во времена Моисея, Господь мог надеяться. На том этапе развития человечества Бог сделал попытку несколько уменьшить жестокость людей, запретив им, для начала, убивать своих соседей.

Постепенно общество осознало, что беспричинно убивать любого человека, вне зависимости от того, сосед он или нет, недопустимо. Об этом ничего не сказано в шестой заповеди, но большинство людей понимают ее именно как Божий запрет убивать любого человека. Вегетарианцы призывают распространить шестую заповедь и на животных, тем самым подчеркивая, что настало время относиться с уважением к жизни любого существа. Это больше соответствовало бы представлению Бога о том, каким должен быть мир.

Действительно, идеал Бога - это сад Эдем и предсказания пророков. Ясно, что немалое место в идеальном плане Бога занимает сострадание и милосердие ко всем живым существам. Если человек действительно хочет жить так, как хочет Бог, то он должен стать вегетарианцем.

Животные в свете религиозного мировоззрения

Животный мир издревле воспринимался человечеством сквозь призму религии. Животные выступали как объекты поклонения, как божества, как мистические покровители, или как жертвы при жертвоприношениях. В любом случае животные были религиозно значимы.

Религия - это мировоззрение, основанное не на знании, а на вере. Религия не может быть вытеснена наукой т.е. мировоззрением, основанным на знании, так как знание по принципиальным причинам ограничено. Ограничены и наши возможности по познанию мира, и наши возможности по доказательству достоверности знаний. Мы не можем доказать ни бытия мира, ни познать "вещей в себе" и, что самое главное, другое "существо в себе". Мы не можем доказательно постичь, как смотрит на мир и на себя другое существо. Мы можем только верить и в это его качество, и в само существование этого другого. Самого важного и волнующего о мире мы не знаем и никогда не узнаем, так как знать не можем. Например, знание говорит нам, что собственная смерть - единственное, в чем можно быть уверенным. Но психологически никто не верит в собственную смерть. Т.о., только благодаря вере можно надеяться на какие то метафизические перспективы перед лицом Вечности. На вере основаны и этические переживания, ибо в то, что есть добро и зло, в конечном счете, можно только верить. Критерии добра и зла основаны на знании, но само определение добра и зла есть предмет веры. Таким образом, ответы на ключевые вопросы мироздания - бытие мира, бытие самого себя ("Я"), внутреннее бытие другие существ (другие "Я"), жизни и смерти, добра и зла - могут быть даны только на основе веры, следовательно, относятся к сфере религии. Мировоззрение, противоположное религии, принято называть атеизмом. Однако такое мировоззрение не может быть стройным и логически последовательным, так как отрицание религии, к которому оно сводится, не может быть полным. Атеизм можно понимать как отрицание существования Бога как Создателя и Владыки Вселенной. Но в таком случае многие религии (включая буддизм, конфуцианство и язычество) являются атеистическими. Атеизм в советско-бульдозерном понимании - это враждебное отношение к религии (в том числе и к буддизму и язычеству) как социальному институту. И наконец, атеизм проявляется и как вызов Богу, как враждебное отношение к Нему, следовательно, в этом случае никак не предполагает отрицания Его существования. Для "атеистов" последнего сорта характерно стремление "свергнуть" Бога. В качестве возможного "кандидата" в "преемники" они все чаще называют …человека. Процесс замены они видят в научно-техническом прогрессе как соревновании с Богом, как вызове Ему.

1. Эксперименты как жертвоприношение.

Опыты над животными, очень часто совершенно бесполезные с точки зрения развития науки, имеют достаточно глубокие психологические корни. Люди издревле практиковали жертвоприношения животных, в т.ч. и себе подобных. Экспериментаторы над животными тоже как бы говорят, что во имя интересов человека (своего кумира), даже самых ничтожных, они пойдут на любое злодеяние. Этим они возводят человека в ранг культовой фигуры, объекта поклонения. Животные - жертвы эксперимента - это и жертвы на алтарь культа человека, призванные утвердить, что это существо - не просто безволосая обезьяна рода Homo, а своего рода божество, пусть и злое. Своеобразный антропоцентрический культ человека родился в эпоху Просвещения, вскоре фактически вытеснив традиционные религии. Таким образом, эксперименты с животными, распространившиеся в эпоху мнимого торжества науки над религией, являются жертвоприношениями и как бы демонстрируют господство человека над Природой.

2. Прирождённый убийца.

Надо сказать, что тяга к убийству прослеживается у человека довольно явственно. В отличие от многих других хищников, человек лишен поведенческих барьеров, предотвращающих убийства даже своих собратьев по виду (см. К.Лоренц "Кольцо царя Соломона"). Несомненно, что это единственное из высокоорганизованных животных, практикующее убийство себе подобных в столь широких масштабах. Войны, криминальные убийства и смертная казнь издревле сопровождают историю этого существа. В настоящее время наиболее распространенным способом убийства себе подобных стали аборты, а также косвенное убийство путем создания невыносимых (физиологических или культурно-психологических) условий жизни. Разгадку такой особенности поведения "венца творения" можно найти в истории его становления. Человек современного вида, как и его предки (архантропы и палеоантропы), издревле практиковал каннибализм. Причем на некоторых этапах эволюции каннибализм имел решающее значение в питании. Так было в эпоху архантропов (человеков умелого, гейдельбергского и прямоходящего), обитавших вблизи воды и ловко разбивавших камнями не только раковины моллюсков, но и черепа своих более слабых собратьев. Возможно, здесь и следует искать психологические корни потребности к жертвоприношениям, которая наложилась на более древнюю и, по-видимому, универсальную психологическую особенность - тягу к смерти (то, что Фрейд называл танатосом).

3. "Бей своих, чтоб чужие боялись".

Следует отметить, что агрессивность, доходящая до убийства, проявляется в двух направлениях: как агрессия к чужому (только потому, что он - другой), и как агрессия к своему, близкому - как стремление принести его в жертву. Жертвоприношение - это "самоедская" агрессивность, она может доходить до самопожертвования и является проявлением тяги к самоубийству. Самопожертвование принято воспринимать позитивно, и действительно, это качество может послужить спасению жизней (в том числе и спасению человеком окружающей среды от себя самого). Однако в настоящее время (после событий 11 сентября и других действий шахидов) часто обращают внимание на то, что оборотной стороной самопожертвования является жертвование другими.

4. Бунт тени.

Стремясь обосновать свое превосходство над животными, человек любит вспоминать, что создан "по образу и подобию Бога". Однако если подумать, из этих слов Священного Писания совершенно не следует, что человека следует считать равным Богу. Нет никаких оснований говорить о божественной сущности человека, или тем более, его "богоравности". Портрет тоже пишется по образу и подобию, но не равен тому, кто на нем изображен, и сущность у него другая. Человек не может претендовать ни на "богоравность", ни на "божественную сущность", ни на родство с Богом. Эти положения не только искажают суть вероучений аврамических религий, они есть кощунство. Человек - это такое же творение Бога, как и другие живые существа. Нельзя не согласится, что Христианство как ведущая западная религия само стало жертвой антропоцентризма западного общества, западной философии. В результате культ человека, чьим прародителем стал Христианский антропоцентризм, приобрел сейчас богоборческий характер и направлен не только против животных, но и против их Создателя.

Выводы

- Антропоценризм авармических религий относителен, сами религии искажены в результате антропоцентрических тенденций, которые существуют независимо от религии и которые не находят подтверждения в священных текстах.

- человек - единственное из высокоорганизованных животных, практикующее убийство себе подобных в таких широких масштабах; тяга к убийству у человека проявляется как убийство другого и убийство себя (своего брата) - жертвоприношение.

- животные становятся жертвами культа человека - разновидности богоборческого атеизма.

Василий Агафонов

Главный аргумент в пользу того, что Иисус Христос был вегетарианцем

В идеальном мире - саде Эдеме - люди не ели животных (Книга Бытия, глава 1, стихи 29-30). Такую нежестокую и ненасильственную жизнь Бог назвал добром: «И увидел Бог все, что он создал, и вот, хорошо весьма» (Книга Бытия, глава 1, стих 31). Это единственный случай во всей Библии, когда Бог так говорит. Это идеальное существование сменяется годами упадка нравственности, когда рабство, употребление в пищу животных и прочие жестокости стали нормой. Хотя в Библии есть сюжеты, поддерживающие мясоедение, войны, рабство, полигамию, животные жертвы и прочие аморальные действия, эти отрывки скорее показывают то, что является составляющими падшего человечества, а не идеального Божьего плана. Несмотря на такой упадок, пророки предсказывают наступление новой эры, когда люди вернутся в Божье царство Эдем, когда даже лев будет лежать рядом с ягненком, а кровопролитий и насилия не будет вообще, потому что «земля будет наполнена ведением Господа» (Книга пророка Исайи, глава 11). Если Иисус Христос является тем самым «новым Адамом», который возвращает человечество в Эдем, то трудно себе представить, чтобы Он ел трупы животных.

В пользу того, что Иисус Христос был вегетарианцем, говорят исторические факты. Среди людей, исповедывающих иудаизм, было и есть немало вегетарианцев по нравственно-духовным соображениям. Они понимали, что идеалами для Бога являются Эдем и мирное царство, описанное пророками. Внутри иудаизма были религиозные направления, которые призывали квегетарианству. Они расходились с основным направлением касательно следующих аспектов: (1) для прощения грехов -крещение вместо принесения в жертву животных; (2) они выступали против продажи в храме скота, предназначенного для убоя; (3) при праздновании еврейской пасхи они ели не ягненка, а пресный хлеб.

Во времена Иисуса проповедование крещения вместо принесения в жертву животных было широко распространено. Иоанн Креститель, который явился, чтобы «подготовить путь для Иисуса Христа, крестил людей, а не приносил в жертву животных. И, конечно же, пророк Исайя показывает, что сострадание - воля Божья. Вот почему кровопролития прекратятся, а лев будет лежать рядом с ягненком.

Лука объясняет, что воля Божья - это крещение, с помощью которого грехи прощаются. Между тем фарисеи не желали окреститься и таким образом игнорировали волю Бога. Иоанн Креститель пророведовал крещение, Иисус Христос был окрещен. И в святых благовествованиях от евангелистов, и в «Деяниях святых Апостолов» поддерживается крещение. Для тех евреев, которые не являлись вегетарианцами, животные жертвы были путем к спасению (конечно же, люди съедали животное после принесения его в жертву).

Единственный случай, когда Иисус пошел на открытый конфликт с властями, был в храме, когда он выгнал оттуда всех торговцев скотом. Можно полемизировать, почему именно он сделал это, но факт остается фактом: еврей не дал другим евреям принести животное в жертву на Пасху. Иисус опровергнул их заявление, что таким образом они обращаются к Богу.Кроме того, в Библии нет данных, что Иисус ел пасхального ягненка, которого он, несомненно, ел бы, если бы не был вегетарианцем. Одним из главных отличий вегетарианских направлений иудаизма было то, что на еврейскую пасху они ели хлеб. В Библии дважды говорится о том, что Иисус вкушает пасхальную еду, и о ягненке ни разу ничего не было сказано. Первое чудо, когда количество еды увеличилось, произошло на еврейскую Пасху. Ученики спрашивают Иисуса, где они могут купить достаточно хлеба, чтобы накормить всех людей. Ни слова о ягненке, а они бы его принесли в жертву и съели, если бы не были вегетарианцами и не выступали против животных жертв. Последний вечеря Иисуса была тоже в еврейскую Пасху, вегетарианцы ели только хлеб и пили вино, среди них был Иисус.

Следует отметить, что многие христиане в первые три века нашей эры, в том числе и все пустынники, были вегетарианцами, на еврейскую пасху, вместо мяса ягненка, они ели хлеб и пили вино. В самом деле, было бы странно, если бы первые христиане питались не так же, как сам Иисус Христос.

Рыба

Эпизоды, в которых говорится, что Иисус ест рыбу или обеспечивает ее для других: во время жизнь он увеличивает количество хлеба и рыбы для крестьян, которые пришли слушать его проповедь, и после воскрешения он ест рыбу со своими учениками.

Если подумать об этих эпизодах и вспомнить, что Иисус Христос был вегетарианцем и испытывал сострадание ко всем живым существам, то следует отметить следующее. Иисус, вероятно, говорил на арамейском языке, а благовествования были написаны через много лет (не одно поколение сменилось за это время) после его смерти. Они были написаны на древнееврейском и древнегреческом языках. Самые ранние версии, которые мы сегодня имеем, - это греческие переводы и копии текстов 4 века. Ни один из четырех евангелистов не видел Иисуса.

Большинство ученых сходятся во мнении, что сюжет после воскресения, где Иисус ест рыбу, был добавлен через много лет после написания благовествований. Это было сделано для того, чтобы предотвратить расколы в ранней Церкви (например, маркинисты и другие ранние христиане считали, что Иисус не возвращался в физическое тело. Нет лучшего способа доказать обратное, как изобразить Его во время приема пищи).

Очевидно, писцы, добавившие эти эпизоды, ничего не имели против употребления в пищу рыбы. Если учесть, что это единственный эпизод, где Иисус ест животное, а также вспомнить все прочие доказательства вегетарианства Иисуса, то можно сделать вывод, что Он действительно не употреблял в пищу животных. В эпизоде про увеличение количества хлеба и рыбы следует отметить следующие интересные моменты.

Во-первых, вегетарианец Иисус мог увеличить число уже мертвых рыб, чтобы накормить людей, которые не выступают против употребления в пищу рыбы (вегетарианство основывается на сострадании, а не на догмах).

Во-вторых, поначалу ученики спрашивают Иисуса, где они могут купить достаточно рыбы, чтобы накормить всех людей. Сначала они даже не думали о покупке рыбы или каких-либо других продуктов животного происхождения. Они не предлагали наловить рыбы, хотя море было рядом. Кроме того, свидетельства показывают, что в этом сюжете рыбы поначалу не было. Например, согласно самым ранним рассказам об этом чуде, рыбы там не было, был только хлеб (Матфей, глава 16, стихи 9-10, Марк, глава 8, стихи 19-20, Иоанн, глава 6, стих 26). Рыбу позднее добавили греческие писцы, возможно, они это сделали потому, что слово «рыба» по-гречески является акронимом словосочетания «Иисус Христос, Сын Бога Спасителя». Действительно, рыба и поныне является символом христианства. Увеличение числа рыб здесь является символом увеличения количества христиан, то есть связи с употреблением в пищу животных нет никакой. Также есть версия, что греческое слово «морская водоросль» было неправильно переведено как «рыба» (Розен, «Научные работы»). Сушеные морские водоросли были и остаются распространенной едой у еврейских и арабских крестьян. Иисус Христос разговаривал именно с этими людьми. Какая же тогда была связь у Иисуса Христа с рыбалкой? Он отзывал многочисленных рыбаков от их занятия и проповедовал им милосердие ко всем живым существам. Ему была нужна милость, а не жертвы. Рыбаки сразу бросали свое дело и следовали за Иисусом (Марк, глава 1, Лука, глава 5). Это похоже на то, как Иисус обращался к сборщикам налогов, проституткам и другим людям, род занятий которых не соответствует его учению о милосердии и сострадании.

Вывод

Аргументы, что Иисус был вегетарианцем, сильны, и в наши дни, Он, бесспорно, тоже был бы вегетарианцем.

Помимо того, что убийство животных - всегда убийство, а это идет вразрез с Библией, сегодня при промышленном разведении с животными обращаются крайне жестоко: их держат в тесных помещениях, вкалывают им гормоны, антибиотики, в ужасных условиях везут на бойню, забивают жестокими способами. Все это, вне сомнения, не по-христиански.

Церковь и защита животных.

Несогласие

"Когда Вы доказываете, что Иисус Христос был вегетарианцем, то искажаете Священное писание, которое свидетельствует о противоположном".

Есть пословица «Люди используют Библию для доказательства любой точки зрения». В какой-то степени это справедливо. В Священном Писании имеется немало утверждений, которые противоречат друг другу. По этой причине теологи нередко искажают первоначальный смысл священных текстов, а также подлинное значение святости и естества. Многие уважаемые теологи считают, что интерпретация Библии на тот или иной момент времени является отражением прогресса. Иными словами, наше понимание Библии меняется с течением времени, подобно тому, как меняются взгляды на различные природные и научные явления. Нет правды и морали, действительной на все времена. Например, 200 лет назад большинство христиан были рабовладельцами, 300 лет назад Галилей был приговорен к пыткам за то, что не считал Землю центром Вселенной. 500 лет назад Мартин Лютер заявил, что дома и синагоги евреев должны быть сожжены, он приговаривал к смерти тех евреев, которые пытались открыто молиться. В наши дни людям ясно, что Бог не допускает рабство, пытки и антисемитизм, хотя в Библии имеются строки, которые поддерживают эти и другие жестокости. Возросшее образование людей, а также развитие этики, духовности влияют на восприятие Библии. В Ветхом Завете Бог требует смерти за все грехи. В книге «Числа» рассказывается о человеке, которого забили камнями за то, что он работал в день субботний. Этого потребовал Бог Яхве. У большинства патриархов были рабы, среди них была очень распространена полигамия. Самуил, говорящий от имени Бога, приказывает Саулу убить мужчину и женщину, ребенка и младенца, быка и овцу, верблюда и осла. Папа Римский Иоанн Павел Второй сказал, что любое толкование Библии, которое противоречит идеям Божьей благодетели и милости, является неверным. Действительно, в Священном Писании имеются эпизоды, оправдывающие эксплуатацию и употребление в пищу животных. Но в Библии есть немало мест, в которых допускается убийство на войне невинных людей, порабощение, сжигание ведьм, антисемитизм и прочее насилие, жестокие и аморальные действия. Но, к счастью, в Библии можно найти гораздо больше аргументов в пользу того, что все Божьи создания, будь то люди или животные, достойны уважения и сострадания, о них надо заботиться, а не эксплуатировать, мучить и убивать. Большинство людей согласятся, что причинять вред собаке или кошке неэтично, некоторые даже скажут, что это не по-христиански. И из того, что сказано в Библии, и из логического рассуждения можно сделать вывод, что жестокое обращение со всеми живыми существами, в том числе с коровами, курами, свиньями, рыбами одинаково аморально. Любящий и милосердный Бог, сотворивший чудный сад Эдем, где нет места насилию, не одобрил бы убийство животных. «Принц мира», предсказанный пророком Йсайей, - это Иисус Христос. Невозможно себе представить, чтобы Принц мира ел животных, если вспомнить первоначальный Божий замысел сада Эдема и предсказание пророка Исайи о времени, когда «волк будет жить вместе с ягненком», а насилию и кровопролитиям придет конец.

"Бог дал человеку власть над животными"

В прошлом люди использовали Библию для оправдания рабства, полигамии, жестокого обращения с детьми, женщинами, сейчас некоторые пытаются с помощью Священного Писания доказать правильность жестокого обращения с животными. Согласно Книге Бытия, Бог создал животных, в том числе и людей, на шестой день. В Книге Бытия глава 1, стих 28 Бог говорит: «Владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Сразу после этого, в Книге Бытия, глава 1, стих 29 , Бог заявляет следующее: «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; вам сие будет в пищу». Что бы ни значило слово «власть», оно не подразумевает, что у нас есть право употреблять в пищу животных. Большинство теологов признают, это слово было бы правильнее толковать как «руководство», то есть, по Божьему плану, люди должны быть наставниками и опекунами, которые защищают и уважают других живых существ. Теолог Эндрю Линзи пишет следующее: «Мы должны воспринимать себя не как господ Вселенной, а как ее слуг. Жизнь, данная человеку, - это возможность служить целому и благу целого. Мы должны отказаться от идеи, что Бог сотворил животных для нас и дал их нам, к мысли, что все мы созданы для бытия, должны служить ему и поддерживать существование Вселенной. Это больше, чем богословие Книги Бытия, главы 2. Сад красив, в нем много живых существ. Человек создан специально для того, чтобы за ним ухаживать». Текст главы 9 из Книги Бытия часто цитируют, чтобы оправдать употребление в пищу животных. Большинство теологов считают, что это либо временное, вынужденное послабление после Великого потопа (не осталось никакой растительности), либо уступка людским грехам (в прошлом главу 9 из Книги Бытия часто использовали для оправдания рабства). Ст. Джером писал: «Бог разрешил людям есть мясо во втором благословении (Книга Бытия глава 9, стих 3) - в первом он этого не позволял (Книга Бытия, глава 1, стих 29). Моисей разрешил есть мясо, так же, как и оставлять жен, по той причине, что сердца людей очерствели (Матфей, глава 19). До потопа люди не знали, что такое употреблять в пищу мясо. Вне зависимости от того, каков был первоначальный замысел Бога, человек сейчас обращается с животными, которых потом превращает в пищу, совершенно неприемлемо. Человек идет против воли Божьей, когда с помощью селекции, ввода гормонов и генной инженерии создает породы, которые растут и прибавляют вес настолько быстро, что сердца, легкие и конечности не успевают развиваться. Человек занимается членовредительством Божьих созданий без применения анестезии. Их естественные потребности игнорируются. К конце их короткой безрадостной жизни их везут по любой погоде, не дают притом ни пищи, ни воды. Везут на кровавую, мучительную, бессмысленную смерть. Люди мнят себя тиранами по отношению к другим живым существам, а этичный человек не станет делать этого.

В основе запрета на убийство лежит известное библейское положение о том, что человек создан по образу и подобию Всевышнего. Поэтому убийство - не что иное, как дерзкий и открытый бунт против Творца.

В одной из предыдущих бесед, посвященных Десяти заповедям, если вы помните, мы рассказали об атеисте, который при встрече с раввином заявил, что тоже соблюдает Десять заповедей, поскольку на них основана общечеловеческая мораль. Затем, правда, выяснилось, что он не слышал о заповеди чтить субботу, а следовательно, субботу не чтил. К тому же, будучи убежденным материалистом, живущим в рамках западной культуры, он искренне верил и поклонялся целому ряду современных идолов, не догадываясь о запрете Торы. В довершение всего он не выполнял заповедей, требующих признания существования Всевышнего, а также запрещающих напрасно произносить Его Имя. Он не всегда уважительно разговаривал со своими родителями, как того требует заповедь «почитай своих отца и мать». И, лишь когда очередь дошла до заповеди «не убивай», атеист облегченно вздохнул: «Вот ее-то я и имел в виду, когда сказал, что тоже соблюдаю общечеловеческие законы и правила! Эту заповедь я исполняю на все сто процентов». На это раввин заметил: «Не спеши. Ты хоть знаешь, что она означает?»

Итак, шестая по счету заповедь — «не убивай». Тора однозначно запрещает убивать. Более того, запрещено прямо или косвенно подвергать опасности человеческую жизнь. Торой декларируется абсолютная ценность жизни, ради сохранения которой она разрешает и в крайних случаях даже требует нарушить многие другие заповеди.

В основе запрета на убийство лежит известное библейское положение о том, что человек создан по образу и подобию Всевышнего . Поэтому убийство — не что иное, как дерзкий и открытый бунт против Творца. Сказано в Талмуде: «Тот, кто убьет хотя бы одну душу — уничтожит целый мир. А тот, кто спасет хоть бы одну душу — спасет целый мир».

Маленькое отступление. На страницах русскоязычной прессы иногда можно встретить совершенно нелепые обвинения: мол, репатрианты, поселившиеся в религиозном квартале, не могут вызвать «скорую помощь» в субботу, а в каком-то месте машину «скорой», которая ехала к больному по срочному вызову, ортодоксы забросали камнями. Заметим: те, кто выливают подробные бредни на невинные головы читателей, нарушают важную общечеловеческую заповедь: «не бредь». Но об этом запрете мы поговорим в другой раз, а пока — запрет на убийство.

В случае угрозы человеческой жизни Тора отменяет все субботние ограничения. За примерами далеко ходить не надо. Обратите внимание — кто приезжает за роженицами в субботу? Причем не только в религиозные кварталы. Вся бригада «скорой помощи», включая шофера и санитара, состоит из хасидов, — настоящих, с пейсами и в кипах. Иногда можно видеть, как религиозный еврей, прервав субботний покой, сам везет жену в приемный покой родильного отделения.

Ибо запрещено подвергать жизнь опасности. При даровании Торы Десять заповедей были запечатлены на двух каменных скрижалях и размещены парами — одна против другой. Заповедь «не убивай» соседствует с первым законом «Я — Всевышний». Получается, что нарушение этой заповеди, т.е. убийство, означает, по сути, отрицание Творца Вселенной.

«Не убивай»! — одна из трех заповедей, о которых сказано: «Умри, но не сделай». (В ту же группу входят запреты на идолопоклонство и некоторые виды прелюбодеяния.) Что это означает? Если тебе скажут: «Убей такого-то человека, а иначе мы убьем тебя», — надо ответить: «Разве моя кровь краснее его крови?» Другими словами, следует предпочесть собственную гибель убийству по принуждению. Иначе знай, что ты совершаешь преступление, нарушая запрет на убийство.

Заповедь «не убивай» кажется очевидной и понятной. На самом деле здесь есть немало тонкостей. Ведь мир устроен сложно и состоит не из крайностей, а из нюансов. Взять хотя бы модное нынче явление — эвтаназию. Некоторые неизлечимо больные люди или люди, страдающие депрессией, заявляют о своем праве добровольно уйти из жизни, чтобы скорее избавиться от мучений и чувства обреченности. Нашлись даже врачи, которые, вопреки профессиональной этике (хотя этика теперь тоже вещь переменчивая) и клятве Гиппократа, специализируются на «помощи» таким больным.

Тора категорически осуждает эвтаназию, как и любую другую форму самоубийства. Ибо самоубийство по существу ничем не отличается от убийства. Сюда же относятся случаи, когда умерщвление тяжело и безнадежно больного человека, уже неспособного решать свою судьбу, совершается по просьбе его близких, которым невыносимо видеть его страдания.

Давайте будем честными. При атеистическом взгляде на мир трудно объяснить, зачем нужно спасать человека, который обременителен для общества, для своей семьи и к тому же сам не хочет больше жить. Но еврейская традиция по-другому оценивает эту ситуацию. Она говорит, что у человека есть бессмертная душа, что появление этой души в нашем мире неслучайно, как неслучайны все ее проявления в каждый момент ее жизни. Наше бытие наполнено глубоким смыслом. Брать на себя роль Создателя, решающего, когда человеку пора покинуть землю, Тора считает преступлением.

Даже если человек лежит без сознания или тяжко мучается от болей, всякое активное действие, направленное на ускорение его смерти хотя бы на одну секунду, рассматривается как убийство. А за убийство иудаизм требует наказывать по принципу «мера за меру», т.е. в данном случае — «высшей мерой».

Сразу оговоримся. Требуя вынесения смертной казни убийце, Тора налагает на еврейский суд целый ряд ограничений и предосторожностей, чтобы исключить судебную ошибку, могущую привести к наказанию невиновного. Даже в эпоху Храма, когда судам было дано право выносить смертные приговоры, осуществить это право на практике, т.е. приговорить человека к смерти, было невероятно трудно. Санедрин (Верховный еврейский суд), вынесший всего один смертный приговор за 70 лет, назван в Талмуде «кровавым».

Еще одна серьезная проблема сегодняшнего дня — аборты. Аборт тоже считается убийством, если нет опасности для жизни и душевного здоровья будущей матери. Под опасностью для душевного здоровья подразумеваются не бытовые сложности, вызванные незапланированным появлением ребенка, а вполне конкретные и серьезные психические заболевания. В каждом отдельном случае необходимо проконсультироваться с врачом и компетентным раввином, специализирующимся на подобных вопросах.

Заповедь «не убивай» требует также избегать ситуаций, которые могут привести к убийству. Если вы видите, что кто-то собирается подвергнуть опасности свою жизнь или жизнь других людей, вы обязаны сделать все, чтобы остановить его.

В качестве примера возьмем самый распространенный случай. Допустим, после обильной выпивки наш приятель собирается сесть за руль автомобиля. Конечно, у него и в мыслях нет кого-то убивать, но очевидно, что в таком состоянии он превращается в потенциального убийцу — или самоубийцу, что, с точки зрения Торы, одинаково преступно. Поэтому наша обязанность — помешать ему отправиться в путь. Для этого можно использовать любые средства — уговоры, хитрость, физическое воздействие, вплоть до вызова полиции.

В Израиле и других развитых странах автомобиль давно превратился в самое распространенное средство непреднамеренного убийства. На израильских дорогах стало печальной нормой безрассудное вождение с нарушением всех законов вождения — обгона, ограничения скорости и прочих очевидных положений свода дорожных правил. Поэтому неудивительно, что в результате автомобильных аварий у нас на дорогах погибло людей больше, чем от всех арабо-израильских войнах вместе взятых. Еще раз напоминаем: если нас везет лихач, нельзя стесняться сделать ему замечание. Надо остановить его, помешать. Сделать все, что в человеческих силах. Тем самым мы не только предотвратим возможную трагедию, но и выполним одну из важнейших заповедей Торы: «Не убивай!»

И все же иудаизм далек от пацифизма. Более того, он считает эту идею аморальной. В Торе есть особая заповедь предотвращения убийства: «Не стой на крови своего ближнего». Среди прочего, в нее входит обязанность вовремя остановить потенциального убийцу. Тот, кто этого не делает, фактически поощряет преступление. Если можно остановить убийцу, не убивая его, то так и надо поступить. Другими словами, в этом случае его просто запрещено убивать. Но если очевидно, что «гуманные» методы не дадут результата, то необходимо идти на крайнюю меру пресечения.

Убивать разрешено также в следующих случаях. При самозащите: если кто-то покушается на вашу жизнь, вы обязаны опередить его, убить этого человека (если другого спасения нет), прежде чем он осуществит свое преступное намерение.

На человека, исполняющего приговор суда, тоже не распространяется заповедь «не убивай».

Разрешено убивать противника на войне, ибо война считается коллективной формой самозащиты.

У заповеди «не убивай» есть связь с предыдущей заповедью, говорящей о почитании отца и матери. Сказано: тот, что материально обеспечен, но не помогает своим старым, нуждающимся родителям, подобен убийце. В то же время эта заповедь предостерегает нас от другой крайности: например, любящему сыну, ревниво берегущему честь и достоинство родителей, запрещено покушаться на жизнь их обидчика, а родителям нельзя требовать этой мести от своих детей.

Запрет «не убивай» распространяется на всех людей: евреев и неевреев, мужчин и женщин. Он входит в число Семи заповедей сыновей Ноаха, данных всему человечеству задолго до Синайского откровения и дарования Торы.

Известно, однако, что, если заповедь дается повторно, значит, к ней что-то добавляется. В еврейской традиции заповедь «не убивай» тесно соотносится с запретом публичного оскорбления человека. Талмуд подробно объясняет, что речь идет о преступлении, которое приравнивается к кровопролитию — если оскорбление было нанесено в присутствии достаточно большого количества людей (10 человек и более).

Впрочем, публичное оскорбление пагубно не столько для жертвы, сколько в первую очередь для самого обидчика. Еврейская традиция говорит: у того, кто прилюдно унизил ближнего, душа не минует ада.

Мы применили слова «ад», но в еврейском словаре нет такого понятия, есть термин геином . Причем последний не имеет ничего общего с адом в христианском представлении. У него другая функция. Наша традиция утверждает, что после смерти человека его бессмертная душа покидает тело и отправляется на Суд. (Как ни удивительно, это явление подтверждено рядом современных исследований в разных областях медицины и психологии.) В ходе «судебного разбирательства» перед душой, как в кино, проходят зримые картины ее земной жизни. Она видит все совершенные ею поступки, хорошие и дурные, и полностью осознает свою ответственность за них перед Творцом. Дурные поступки вызывают у нее мучительно-жгучее чувство стыда и сожаления. Этот стыд и есть «адский огонь». Он очищает душу, избавляет ее от духовных последствий негативных действий. После этого процесса очищенная душа покидает геином и продолжает свое развитие.

Но если на Суде выяснится, что ее владелец при жизни публично унижал людей и своевременно — т.е. еще при жизни — не раскаялся, то душа может навсегда остаться в геиноме. Перспектива, согласитесь, отнюдь не радостная.

Тема жизни после смерти и новейшие исследования в этой области достаточно сложны и обширны; они заслуживают отдельного разбора.

У заповеди «не убивай» есть еще несколько важных аспектов. Среди прочего к убийце приравнивается тот, кто лишает ближнего возможности зарабатывать на жизнь, и также тот, кто, не имея права выносить постановления в области еврейского закона, все же берет на себя такую функцию.

Но у этого правила есть и обратная сторона. Тот, кто имеет право выносить судебные решения и учить людей Торе, но не делает этого, тоже приравнивается к убийце. Ибо мудрость и знания продлевают человеку жизнь в этом мире и мире грядущем. Поэтому лишать людей жизненно важных сведений — это тоже тяжелое преступление, граничащее с нарушением заповеди «не убивай».

Поделитесь этой страницей со своими друзьями и близкими:

ВКонтакте

Не убий

Не убивай

Шестой заповедью Господь Бог запрещает убийство, то есть отнятие жизни у других людей и у самого себя (самоубийство), каким бы то ни было образом.

Жизнь есть величайший дар Божий; поэтому лишать самого себя или другого жизни - самый ужасный, тяжкий и великий грех. Самоубийство есть самый страшный из всех грехов, совершенных против шестой заповеди, так как в нем грех убийства отягчен еще смертным грехом отчаяния, ропота и дерзкого восстания против Промысла Божия. Кроме того, самоубийство исключает возможность покаяния.

Человек, бывает повинен в грехе убийства и тогда, когда сам лично и не убивает, но способствует убийству, отдавая приказ, подталкивая или просто не мешая другим в этом преступном деле. Например: судья, выносящий смертный приговор подсудимому, невиновность которого ему известна; всякий, кто пособничает другим в совершении убийства своим приказанием, советом, помощью, согласием, или кто укрывает и оправдывает убийцу и тем способствует совершению новых преступлений; женщина, совершающая аборт, и те, кто подстрекает и поддерживает ее в этом греховном замысле; всякий, кто тяжелым трудом и жестокими наказаниями изнуряет своих подчиненных и тем ускоряет их смерть; всякий, кто невоздержанием, пьянством, развратом, наркоманией и различными пороками сокращает собственную жизнь; кто не избавляет и не спасает ближнего своего от смерти, когда вполне мог бы это сделать.

Грешит против шестой заповеди и тот, кто желает смерти другому человеку, не оказывает помощи больным и бедным, живет с другими во вражде, питает в себе чувства зависти, злобы, ненависти, заводит с другими драки и ссоры, огорчает своих ближних. Грешат против этой заповеди злые и сильные, которые обижают слабых, что особенно часто встречается в детской среде. Евангельский закон говорит: «Всякий, ненавидящий брата своего (ближнего), есть человекоубийца» (1Ин. 3,15).

Кроме телесного убийства, есть еще более страшное и зловещее убийство - убийство духовное. Роль духовного убийцы чаще всего исполняет соблазн, то есть если кто совращает (соблазняет) ближнего своего в неверие или на путь порочной жизни и тем самым подвергает душу его духовной смерти.

Спаситель сказал: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.. .Горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 6-7).

Чтобы соблюсти шестую заповедь во всей ее полноте, христианину следует помогать бедным, ухаживать за больными, утешать печальных, как возможно помогать несчастным, со всеми обходиться кротко, смиренно и с любовью, примиряться с гневающимися, прощать обиды, творить добро врагам и не подавать гибельного примера ни словом, ни делом другим и особенно детям.

Всегда надо помнить, что преступное убийство и сражение на войне, пусть даже с большими человеческими жертвами, вещи совершенно разные. Война есть великое общественное зло, но, в то же время, война есть и великое бедствие, попускаемое Господом для вразумления и исправления народа. Подобно войне, попускаются эпидемии, голод, пожары и другие несчастья. Поэтому убийство на войне святая Церковь не рассматривает как частный грех человека, тем более, что каждый воин готов, по заповеди Христовой, «положить душу свою (отдать жизнь), за друзей своих», для защиты веры и Отечества. Так, среди воинов было много святых, прославленных как при жизни, так и по смерти многими чудесами.

Однако и на войне могут быть преступные убийства, когда, например, воин убивает сдающегося, допускает зверства, убивает мирных жителей и тому подобное.

Смертная казнь преступника также относится к виду общественного зла и есть великое зло, но допустима в исключительных случаях, когда является единственным средством остановить многочисленные преступления и убийства. Но за правосудие произведенной казни отвечают со всей строгостью пред Богом назначившие эту казнь судьи и правители.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРЕХОВ ПО ШЕСТОЙ ЗАПОВЕДИ

Не убивал ли кого по злоумышлению, при обороне, непреднамеренно?

Не наносил ли кому побоев в драке, ссоре, не подстрекал ли кого к нанесению побоев и вообще к причинению вреда для здоровья ближних?

Не вредил ли чем-либо жизни людей злонамеренно или невольно?

Не оставил ли без помощи умирающего?

Не оскорблял ли словом или действием других людей, не таишь ли ненависть и зложелательство против кого-либо?

Не раздражителен ли в семье и общежитии?

Если ты обладаешь силой и властью, то не притеснял ли вдов, сирот и вообще людей беззащитных, не доводил ил их до чрезмерной скорби и преждевременной смерти?

Не изнурял ли сил и здоровья своих подчиненных слишком тяжелыми и длительными работами, запугиванием штрафами и увольнением, что само по себе может сокращать их жизнь?

Не соблазнил ли ты кого и не навел ли на грех словом и действием?

Избегал ли сам соблазнов ко греху? Не ходил ли в те собрания, где оскорбляются нравственные чувства и разжигаются страсти? Не смотрел ли кинофильмы и не читал ли книги, где изображаются и описываются убийства, насилие, разврат?

Оказываешь ли милосердие своим ближним? Помогаешь ли им в нужде? Утешаешь ли их в горе и несчастье? Любишь ли их как самого себя?

Старался ли примиряться с враждующими и содействовал ли примирению находящихся во вражде?

Если ты имеешь профессию врача и в твоих руках жизнь человека, не попустил ли ты кому-либо умереть по небрежности или по нерадению, медля по лености или корысти?

Не имел ли ты греховного намерения покуситься на свою жизнь или по небрежности не подвергал ли опасности свое здоровье и даже жизнь?

{Женщинам) Не совершала ли ты аборта или действий, вредящих твоему будущему ребенку?

{Мужчинам) Не принуждал ли ты женщин к абортам, не убеждал ли их в правильности этого преступного решения?

Не позволил ли себе когда-либо жестоко обращаться с домашними животными? Не морил ли их голодом и не бил ли их когда без милосердия? Не услаждался ли когда мучением животных?

Не сокращаешь ли жизнь свою невоздержанием, пьянством, наркоманией, блудом, излишними трудами и заботами?

Не куришь ли табак?

Насколько ты радеешь о деле своего спасения?

Не считаешь ли грехом лечиться?

Грехи против шестой заповеди

Умышленное убийство. «Убийц... участь в озере, горящем огнем и серою; это - смерть вторая» (Откр. 21, 8). Один Бог, как Творец, может отнять у человека жизнь, когда захочет; следовательно, убийца восхищает себе право Создателя мира, убивая своего ближнего. Кроме того, убийца наносит своей жертве самое большое зло, какое можно только представить, потому что жизнь как дар Божий есть уже сама по себе величайшее счастье для человека; долго живя на земле, он может лучше подготовиться к вечной жизни и, разумно проходя путь земного странствия, может наслаждаться благими дарами, предоставленными Господом в этой материальной жизни. И вот убийца лишает всего этого своего ближнего. Также он отнимает у общества полезного члена, у семьи - любимого и необходимого родственника. Чтобы человек вырос, сформировался как личность, сколько нужно времени и труда многих и многих людей. И вот в одно мгновение все это уничтожается и прерывается в результате воздействия одной злой воли. В самой природе человеческой заложено отвращение к убийству. Человек нравственный и богобоязненный тяготится и содрогается и при самих рассказах об убийстве, тем более не желает быть и минуты в присутствии такого монстра. По церковным же законам намеренные убийцы в древности были лишаемы Святого Причастия всю жизнь (Анк. 22); по правилам позднейшим им назначается эпитимия не менее 15 лет (Василий Вел. 56 и Григ. Нисск. 5). Итак намеренное убийство - во всех отношениях страшный, тяжко ответственный перед Богом грех. Им гнушаются все законы, - и церковный, и гражданский, и естественный. Оно ничем не может быть оправдано.

Повторное убийство. «И опять иного послал: и того убили; и многих других то били, то убивали» (Мк. 12, 5). Известно, что наиболее тяжкие угрызения совести человек испытывает за грех совершенного убийства. Но если человек решается на этот смертный грех повторно, то он окончательно убивает в себе совесть, предается в руки сатане, и часто, теряя человеческий облик, становится послушным орудием в руках нечистого духа. Рассказывая об убийстве тех, которые погибли от его руки, он уже не выражает сожаления о них, а выступает скорее в роли хладнокровного зрителя. Несомненно, вечная мука ожидает такого человека. Впрочем, Господь Бог «не хочет (вечной) смерти грешника» (Иез. 18, 23). И при пожизненном покаянии, принятии соответствующего наказания и он может быть помилован Искупителем погибающих грешников - Иисусом Христом.

Попытка самоубийства, которая не привела к смерти. «Темничный же страж... извлек меч и хотел умертвить себя» (Деян. 16,27). Подобные покушения на свою жизнь, когда, например, принимают отраву, но в силу ряда причин она оказалась несмертельной, и искусство врачей предотвратило опасность для жизни, следует считать грехом реального самоубийства. Самоубийца вполне «был мертв и ожил» (Лк. 15,32), не по своему намерению, а по одной лишь чрезвычайной милости Божией. Без сомнения, еще тяжелей, ужасней вина того человека, который, чудом оставшись жив, еще раз повторяет покушение на свою жизнь. Преступно тут то, что грешник не вразумляется чудесами промысла Божия, спасающего его жизнь, что не боится ужасов смерти насильственной, не дорожит вечностью, в которой у него уже не будет возможности снова уничтожать себя. Не удавшийся самоубийца все оставшиеся годы своей жизни должен нести особый подвиг покаяния. Помнить, что милость Божия вырвала его из самой пасти ада, дала время на покаяние и исправление.

Мысли о самоубийстве - данные греховные мысли всегда имеют своим источником родоначальника всего сущего зла - диавола. Поэтому даже одно только приятие их, пусть даже на короткое время, открывает душу для демонического воздействия, помрачает ум и сердце, удаляет от человека помощь ангела хранителя. Принятие мыслей о самоубийстве является серьезным грехом и требует немедленного покаяния на исповеди. Если данный грех не будет исповедан, нечистый дух будет все в большей и большей степени овладевать душой грешника побуждая его к совершению смертного греха. Эпитимией за подобное согрешение может быть, например, служение в течении нескольких лет покаянных молебнов, именно в тот день года, когда подобные мысли были приняты в душу. Грех также высказывать одно намерение или пугать других своим возможным самоубийством, даже если на самом деле такого намерения нет. Пусть это будут одни пустые слова, но враг-диавол подслушав их, может и на самом деле развить в говорящем желание исполнить злую мысль. Кроме того, подобные желания, высказанные в слух, вызывают немалую скорбь и переживание у ближних.

Соучастие в убийстве, пособничество убийству, знание и молчание о готовящемся преступлении. «Если ты промолчишь в это время...ты и дом отца твоего погибнете» (Есф. 4,14). Редко человек живет и поступает так, что совершенно нельзя заметить его намерение или подготовку к убийству или самоубийству. Поэтому окружающие убийцу не должны, например, из боязни мести бояться сообщить о готовящемся преступлении. Не в том только здесь вина, что скрывается от правосудия преступление и преступник; главное, что теряется время, упускается возможность спасти чью-либо жизнь. Иногда причиной молчания о готовящемся преступлении является родственная связь с потенциальным преступником или благодарность за благодеяния этих людей. Но именно во имя любви к ближнему и не следовало бы молчать о готовящемся преступлении, а предотвратить его. Кто смолчал, тот стал безмолвным соучастником преступления, возложил смертный грех на себя и не отвел от него дорогого сердцу человека. Недонесение о совершенном преступлении также составляет вину, хотя и меньшую по сравнению с непредупреждением задуманного убийства. Молчание может поощрить преступника к новому подобному преступлению, и, таким образом, кровь новой жертвы ляжет на душу немого свидетеля. Особенно греховно умолчание, если готовится наказание невиновному человеку. Правда и закон Божий для христианина должны быть превыше всего.

Подстрекательство к убийству или самоубийству - является смертным грехом. Так дочь Иродиады потребовала в награду от Ирода головы Иоанна Крестителя, и по ее настоянию царь совершил убийство, которое вначале и не думал совершать (Мк. 6, 22-26). Подстрекатель к убийству или самоубийству является главным виновником этих грехов. В некотором смысле он бывает виновнее самого убийцы, потому что, насилуя чужую волю и совесть, вовлекает другого в страшный грех. Так, например, подстрекают иного к совершению убийства, призывая к отмщению и называя трусом в случае отказа, или же представляют в глазах оскорбленного нанесенную ему обиду столь страшной, что ее будто бы можно смыть только ценою крови обидчика. Дьявол, соблазнивший наших прародителей ко греху, в котором заключается и вина самоубийства и человекоубийства (Господь предупреждал: в случае нарушения заповеди «смертию умрете»), - согрешил и был и будет наказан гораздо тяжелее, чем Адам и Ева. К числу подстрекателей к убийству и самоубийству принадлежат и те, кто предоставляет сведения о потенциальной жертве, а также дает советы и рекомендации для лучшего исполнения преступления. И те, кто поощряет задуманное дело или просит другого совершить этот смертный грех. Сюда же относятся те, кто защищает убийц и самоубийц в частных разговорах или в средствах массовой информации, оправдывает преступника и хулит убитого. Особенно грешат оправдывающие самоубийц, находя в мотивах совершенного ими смертного греха «нечто благородное». Подобной защитой и подстрекают будущих убийц и самоубийц к совершению страшного злодеяния.

Участие в избиении, от которого могла наступить или наступила смерть пострадавшего . «И начнет бить товарищей своих;...и тому камнями разбили голову» (Мф. 24, 49; Мк. 12, 4). Все те, кто стал убийцей, как правило, вначале были просто драчунами, распускали руки по всякому поводу и без повода. Дерзкая привычка рукоприкладства, нанесения побоев своему ближнему, который является образом Божиим, есть большой грех, в нем содержится зачаток убийства. И действительно, сколько бывает внезапных смертей во время драк: человека ударили, толкнули, он упал, ударился головой о камень или что-либо острое, и вот результат – непреднамеренное убийство. Гнев, ярость, вспыльчивый характер не оправдание для рукоприкладства и бесчинных драк. Если человек знает за собой такой недостаток, то он должен быть внимателен, избегать и даже убегать от возникающих искушений.

Оставление без помощи раненого . «Священник шел тою дорогою и, увидев его (человека израненного разбойниками), прошел мимо. Также и левит...» (Лк. 10, 31-32). Эти два представителя ветхозаветного духовенства, почти столь же бесчеловечно поступили с израненным, как и сами разбойники, виновники этого злодеяния. Так же беззаконно поступают и те люди, которые видят своих ближних в беде и не помогают им. Если видят погибающего при пожаре, тонущего в воде, замерзающего от холода или изнемогающего от голода и не помогут, то они являются виновниками в насильственной смерти этих людей. Надо всегда помнить, что главными чертами христианина, являются милосердие и самопожертвование во имя ближнего, вне зависимости от его пола, возраста и религиозной принадлежности.

Оставление проводниками или попутчиками путешествующего в опасном месте или положении. «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись» (Деян. 27, 31), было сказано о корабельщиках, которые, видя на море опасность, хотели, бросив остальных, бежать для спасения своей жизни. Так и те, которые взяли на себя обязанность быть проводниками (водителями, шоферами и т.п.) других людей, не должны покидать их в опасности. Виновны и те проводники, которые своим легкомыслием и нерадением ставят путешественника в опасное положение. Не должны и спутники оставлять своего товарища, особенно там, где есть возможная угроза для его жизни, а тем более бросать его в трудный момент. Великая вина лежит на таких капитанах, машинистах, водителях, летчиках, которые, исполняя свои обязанности, занимаются посторонним делом, засыпают и даже бывают пьяными при исполнении ответственной работы.

Равнодушие или даже смех при виде чьей-либо драки или нанесении побоев кому-либо . «Еллины, схвативши Сосфена...били его пред судилищем; и Галлион ни мало не беспокоился о том» (Деян 18,17). Так и ныне некоторые равнодушно, а то и с удовольствием и хохотом смотрят на то, как кто-либо бьет другого, просто так или за ничтожную вину. Не означает ли это соучастия в избиении, если не руками то расположением сердца? Необходимо применить все возможные меры для прекращения драки или избиения, например, вызвать милицию, воздействовать словом и даже физической силой. Вмешательство необходимо и когда дерутся близкие люди, например, муж бьет жену или сын дерется с отцом (так как любая драка может привести к нечаянной смерти). Равнодушно взирающий на драку подобен первосвященнику Анне, который не удержал своего слугу от нанесения ударов Иисусу Христу.

Любовь к просмотру кровавых зрелищ типа боев без правил, боевиков изобилующих убийствами и драками, собачьих боев и прочих. Подобные зрелища являются прототипами гладиаторских боев, когда на потеху толпе люди убивали друг друга. Здесь также можно говорить о соучастии в убийстве, причем убийстве ради развлечения, ради острых ощущений. Сострадание и любовь к ближнему, заповеданные Богом, не развиваются в душах любителей кровавых зрелищ, но холодная дьявольская жестокость, равнодушие и агрессия возрастают в сердцах, любящих чужие страдания. При подобных увеселениях человек развращает себя, открывает душу для дьявольского воздействия, удаляется от Бога.

Отказ врача в оказании бескорыстной помощи беднякам или пожилым людям, особенно во время эпидемии. «Почитай врача честью по надобности в нем» (приличествующим вознаграждением в случае нужды) (Сир. 38, 1), - это выражение Сираха относится, конечно, к людям состоятельным. Но болеют и бедные, жизнь которых не менее дорога для ближних и не менее ценна в глазах Божиих. У них может не быть ни средств для платы за лечение, ни денег на дорогие лекарства и обследования. В этом случае христианский долг врача использовать все необходимые подручные средства и недорогие лекарства, чтобы помочь больному. И Господь, видя милосердие врача, не оставит его без средств к существованию, найдутся люди, которые вчетверо воздадут ему за его труд.

Умышленное промедление в излечении больного или его небрежное лечение. Чтобы запугать больного и благодаря этому получить от него больше денег и подарков, некоторые врачи возводят в глазах недугующего легкие заболевания в ранг смертельно опасных, медлят с их излечением, всячески выманивают деньги на дефицитные дорогие лекарства. Здесь псевдо эскулап грешит не только корыстью и обманом, но и нанесением психического и физического вреда больному, напрасно держа его в постели, заставляя переживать эмоциональные стрессы, принимать ненужные и даже вредные для здоровья лекарства. С другой стороны, часто вину врача составляют торопливое и небрежное лечение больного (часто по причине большого количества вызовов и отсутствия дополнительной оплаты за свою работу), поспешное и неправильное диагностирование, а отсюда и неверный ход лечения, иногда приводящий к обострению болезни и даже смерти пациента; холодность к страданиям больного, нежелание облегчить его боли доступными средствами, наконец, грубое обращение с больным, которое усугубляет тяжесть его и без того нелегкого состояния.

Разрешение или совет больному без особой на то нужды оставить пост. Пост-это своеобразное телесно-духовное лекарство, поэтому разрешить от него может только священник. Только в случае серьезных заболеваний и крайней старости и физической немощи можно порекомендовать есть в пост скоромную пищу. Необходимо помнить, что именно постом и молитвой умилостивляется Бог, оставляются согрешения и посылается исцеление от недугов.

Умолчание врача о возможной скорой смерти больного и необходимости церковной подготовки, а также препятствие последнему христианскому напутствию умирающего. «В иное время и в их руках бывает успех; ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни» (Сир. 38, 13-14), вот как сказано в Слове Божием о добром враче. Врачу должно быть известно более чем кому-либо другому, что, кроме мистического, благодатного воздействия, то душевное, религиозное успокоение, которое больной получает в таинствах покаяния и святого причащения, помогает его выздоровлению (Иак. 5,15) или. по Божьему изволению, приносит облегчение в тяжелой болезни. Итак врач весьма вредит больному и выступает против успеха собственной практики, если не хочет посоветовать или даже препятствует больному прибегать к церковным таинствам. Между тем известно, что младенцы, которым часто не могут помочь врачи, после одного или нескольких причастий, совершенно выздоравливают. Также врачу, как никому иному, известно время приближения кончины больного, и его прямая обязанность сообщить умирающему или хотя бы его родственникам о приближении смерти. Это даст возможность больному заблаговременно подготовиться к кончине, исповедаться, собороваться, причаститься Святых Таин Христовых, настроиться на отшествие в иной мир. Между тем многие из современных медиков сознательно скрывают от больного его пограничное состояние, настраивают на скорое выздоровление, препятствуют последнему церковному напутствию и тем самым наносят непоправимый вред его душе.

Грубое отношение к больному, недосмотр за ним при его беспамятстве, а также при потере разума. «Вы нападаете на сироту, и роете яму другу вашему» (Иов. 6, 27), так в горестном состоянии духа говорил больной Иов своим друзьям, которые, вместо утешения, укоряли его. Тот, кто усугубляет и без того тяжелое состояние больного грубостью, хамством, небрежным отношением, ускоряет его смерть, препятствует его скорейшему выздоровлению. Долг человеколюбия требует устранять от больного все, что может обеспокоить, потревожить, раздражить его, необходимо создать самые комфортные условия для его выздоровления. Что же касается находящихся в беспамятстве или помешанных, то они требуют постоянного внимания и надзора за ними. Сколько существует примеров, когда больные подобного рода, оставленные без должного присмотра, наносили себе тяжелые увечья или даже погибали. Число умалишенных в последние годы значительно увеличилось, это вызвано как социальными, так и наследственными факторами. И здесь неправильно поступают те родственники, которые из-за предрассудков или ложного стыда не помещают своих больных в специальные заведения для излечения, так как при домашнем лечении умопомешательство практически неизлечимо. Но в любом случае даже с помешанными надо обращаться как с людьми, как с образом Божиим, с должным почтением и уважением. Их же часто бьют, подвергают оскорблениям, морят голодом, как будто это уже не люди, а опасные дикие животные. Особенно это часто происходит в домах для умалишенных, где отсутствует контроль со стороны родственников. Горе тем врачам, которые издеваются над беззащитными, изливают свою злобу на безответных.

Сознательное возбуждение беспокойства или даже душевных потрясений у умирающего . В последние часы жизни умирающий особенно нуждается в опеке, сострадательности и помощи ближних. Завершаются последние часы его земного пути, невидимый, зачастую пугающий мир все явственнее врывается в его сознание. И здесь, как никогда, сострадательная любовь ближнего, его ласка, улыбка, молитва у постели нужны отходящему в иной мир. Поэтому крайне жестокосердны те, кто беспокоит умирающего шумом, криком, громким разговором или просто включенным телевизором, кто не молится у постели больного, не помогает ему спокойно и благостно перейти в иной мир.

Беззаботность и халатность в обращении и хранении смертельно опасных предметов. Так одни с крайней неосторожностью хранят огнестрельное оружие или взрывчатые вещества, другие держат у себя дома ядовитые или сильно действующие вещества. Третьи при опасной работе не обеспечивают своих подчиненных необходимыми средствами личной безопасности. Четвертые рискуют жизнью других, совершая необдуманные действия, например, направляют ружье в сторону человека и, чтобы попугать его, имитируют выстрел. Все эти действия, в которых вредные последствия для своей или чужой жизни были вероятны или видимы и была возможность избежать их, являются грехом и требуют особого покаяния и исправления.